Chemin St-Benoît

Voici un nouveau billet de la catégorie Melomarc™ qui tente de répertorier les albums de musique qui ont marqué ma vie jusqu’à maintenant. Voyez ça comme un voyage à travers mes souvenirs et ma collection d’albums; où la véritable histoire de l’album vit en parallèle de la mienne. J’ai décidé de partager ces coups de coeur musicaux sur mon blogue, mais aussi de les faire découvrir plus personnellement à certaines personnes, en leur offrant l’album décrit via iTunes. Surveillez vos boîtes de courriels, vous aurez peut-être le privilège de recevoir un de ces albums… mais surtout, ouvrez vos oreilles et vos coeurs. C’est la mélodie du bonheur.

Voici un nouveau billet de la catégorie Melomarc™ qui tente de répertorier les albums de musique qui ont marqué ma vie jusqu’à maintenant. Voyez ça comme un voyage à travers mes souvenirs et ma collection d’albums; où la véritable histoire de l’album vit en parallèle de la mienne. J’ai décidé de partager ces coups de coeur musicaux sur mon blogue, mais aussi de les faire découvrir plus personnellement à certaines personnes, en leur offrant l’album décrit via iTunes. Surveillez vos boîtes de courriels, vous aurez peut-être le privilège de recevoir un de ces albums… mais surtout, ouvrez vos oreilles et vos coeurs. C’est la mélodie du bonheur.

– – – – – – – – – – – – – – –

Ou chemin moins fréquenté. Comme le titre du livre de croissance personnelle écrit par Scott Peck.

Mais moins fréquenté, ne veut surtout pas dire moins intéressant. Vraiment pas. Je dirais même que c’est le contraire. Parce que le chemin que mon chum Martin a suivi n’a rien de banal. C’est plutôt celui d’un artiste qui a décidé que le marché/l’industrie/les médias/les subventions n’auraient aucune emprise sur lui. Sur sa démarche. Sa détermination. Son talent. Un vrai artiste. Un vrai.

J’ai connu Martin dans les années 80. Je ne sais pas trop quand et comment. Quelle importance? On avait des amis et des intérêts communs. Il tripotait déjà sa guitare à l’époque. Il nous impressionnait tellement. Sa dextérité, sa façon de pincer les cordes, de jouer les riffs d’Eddy Van Halen nous en mettait plein la gueule. J’aimerais bien vous parler uniquement de talent, mais ça serait diminuer ce qu’il accomplissait déjà à l’époque. On diminue trop souvent le domaine des Arts à simplement de l’abondance de talent. Oui, c’est nécessaire, mais il faut avant tout travailler pour le développer. Le talent n’est rien sans travail. Et du haut de ses 15 ans, Martin pratiquait et pratiquait. Pendant que nous perdions notre temps à… perdre notre temps, Martin, lui, jouait de la guitare. Le soir, le jour, la fin de semaine. Je pense que le travail forge le caractère. Je pense que Martin a su se fabriquer pendant ces années-là et celles qui ont suivi. À partir du moment où, en regardant un spectacle des Who, de son groupe fétiche, un flash s’est allumé en dedans de lui, une lumière, une flamme bien présente qui ne cesse de brûler depuis ce temps. Même si les musiciens se nourrissent du public, ils vivent dans un monde intérieur. Le leur.

Martin n’a pas suivi le chemin le plus facile. À des millénaires de Star Cacadémie et des vedettes instantanées sans saveur. Il s’est toujours produit lui-même en se faisant un fan à la fois. Pas par mode, mais par amour. Passion de la musique. Sur son MySpace, il a créé lien par-dessus lien, en échangeant sa musique et sa passion. Il partage avec mon idole David Byrne, le sentiment que la musique ne devrait pas appartenir à une industrie, mais bel et bien à l’artiste qui la produit. Je me souviens d’un débat à Radio-Canada et dans La Presse, alors qu’il se frottait à la vision de Gilles Valiquette, président de la SOCAN, sur le partage de la musique sur internet. Grâce à ce type de diffusion, Martin et des milliers d’autres artistes ont enfin pu être écoutés dans le monde entier, et par le fait même il a pu vendre sa musique et la jouer ailleurs qu’au Canada. Nul n’étant prophète dans son propre pays, internet changeait la donne en permettant aux artistes de se faire connaître sans passer par les canaux traditionnels. Sans avoir à tomber dans les pattes d’une industrie devenue moribonde, à la recherche du standard des radios commerciales insipides.

Comme plusieurs musiciens, écrivains et artistes, Martin n’a pas connu le succès commercial. L’a-t’-il vraiment cherché? Quand tu décides de ne pas tomber dans la facilité ou le compromis, on peut difficilement s’attendre de frapper la manne. Le succès d’estime est tout aussi gratifiant. Et ça, Martin l’a.

Chemin St-Benoît est le dernier opus de Martin. Un disque très personnel qui lui ressemble beaucoup. Je n’en ferai pas une grande critique, premièrement parce que je l’ai écouté pour la première fois, aujourd’hui, et que deuxièmement, j’aimerais mieux lui faire en privé. Autour d’une Guiness, sa bière préférée.

Je t’aime Martin.

J’ai offert Martin Larose/Chemin St-Benoit à mon ami Marc Lechasseur, par amitié bien sûr, mais surtout parce que je sais qu’il appréciera le talent de Martin et que, lui aussi, n’a pas choisi de vivre sa vie de façon linéaire.

Vous voulez, vous aussi, vous procurez son album, c’est ici.

Billets que vous pourriez aimer

Non.

Trois petites lettres. Trois petites lettres formant un mot tout simple. Un mot insignifiant à la syllabe unique, mais qui détient un pouvoir immense. Celui de mettre un terme à une situation ou à une conversation, un mot qui a la force d’affirmer une dissidence ou son désaccord. Un mot enfantin, puisqu’on l’apprend dès nos premiers balbutiements; un mot qui, tout jeune permet déjà de s’exprimer et de marquer ses limites.

Trois petites lettres. Trois petites lettres formant un mot tout simple. Un mot insignifiant à la syllabe unique, mais qui détient un pouvoir immense. Celui de mettre un terme à une situation ou à une conversation, un mot qui a la force d’affirmer une dissidence ou son désaccord. Un mot enfantin, puisqu’on l’apprend dès nos premiers balbutiements; un mot qui, tout jeune permet déjà de s’exprimer et de marquer ses limites.

N-0-n. Non.

Un mot facile, certes, mais pourtant extrêmement difficile à utiliser pour un consultant comme moi.

Difficile de dire non quand ton boulot repose justement sur ta capacité de répondre oui.

Difficile de dire non quand ce mot met une limite à servir un client.

Difficile dire non quand on s’attend à ce que tu dises oui.

Comme pigiste, on devrait pourtant avoir toute la latitude pour pouvoir dire non. Toutes les raisons peuvent être bonnes. Trop de travail, pas assez de budget ou mandat inintéressant. Comme consultant, ne sommes-nous pas libres? Libres de décider avec qui on travaille, avec qui on ne le fait pas, libres de décider nos conditions pour accepter un mandat ou qu’elles sont nos limites pour le refuser. N’est-ce pas cette latitude qui a motivé notre choix de prendre cette avenue au lieu de travailler sous les ordres de quelqu’un d’autre? Cette soif de liberté n’est-elle pas la raison ultime justifiant tous les inconvénients possibles?

Ce n’est pas si simple.

Chaque fois qu’il est possible de dire non et de refuser un projet, il y a cette petite voix intérieure qui te rappelle la fragilité du domaine des affaires, la friabilité des relations professionnelles et par-dessus tout les conséquences d’un refus. Il ne faut pas se leurrer, toutes les fois, sur un coup de gueule, qu’on pense dire non à une demande, il se produit comme un effet domino dans sa tête. En disant non au projet A du client B, tu a peur de te fermer les portes du projet C, beaucoup plus intéressant du même client ou pire encore que ce refus, se répercute sur d’autres clients, comme une maladie transmissible. Le monde et petit et la fièvre du non peut facilement se transmettre.

Personnellement, j’ai toujours eu beaucoup de difficulté à dire non.

Je me mets dans des situations invraisemblables parce que je refuse trop souvent de dire que je ne suis pas disponible, ou que le dossier n’est pas pour moi. Alors, je travaille comme un fou parce que j’ai refusé de le dire. Cette fibre de responsabilité, tissée au plus profond de moi, m’étouffe et me rend parfois la vie impossible. Cette fibre qui me compose et qui fait de moi, une personne qui va trop souvent s’oublier au profit des autres. Dire toujours oui, c’est penser aux autres avant tout. Dire non, c’est s’affirmer et penser à soi dans un premier temps, sans penser aux conséquences ou simplement sans les avoir mesurés d’avance.

Difficile de déprogrammer une personne, hein?

Oui.

Billets que vous pourriez aimer

Frères d’âmes

Je m’en souviens comme si c’était hier.

Je m’en souviens comme si c’était hier.

J’avais mis des culottes brunes palazos par-dessus des bottes de cowboy en plastique, un veston en velour côtelé beige avec patchs aux coudes enveloppant une chemise blanche à fines lignes (brunes aussi) assortie d’une mince cravate en cuir. J’avais certainement lavé mes cheveux avec du Head & Shoulder, mon corps avec du Irish Spring, caché mes boutons avec du Clearacil. J’étais top shape comme seul peut l’être un gars de 4 pieds, pesant moins de 100 lb. J’étais un pur produit des années 80′. Kitsch, sans trop le savoir.

J’ai attendu l’immense Ford LTD de mon ami Sylvain qui est venu me cueillir chez mes parents pour nous diriger ensemble vers l’Hôtel Chicoutimi.

Nous allions enfin enterrer nos derniers jours de secondaire.

Fini. Terminé.

C’est ce que je pensais, à l’époque. En fait, c’est ce que je pensais jusqu’à samedi passé.

Samedi, j’ai revu 52 gars sur les 99 avec avec qui j’ai terminé mon secondaire en 1982. 52 gars connus y plus de 35 ans, au début de l’adolescence. Même si « se connaître » est un très grand mot. Car entre 12 et 16 ans, on cohabite beaucoup plus qu’on en apprend sur les autres. On occupe le territoire. On tente du mieux qu’on peut de prendre sa place. On développe des alliances. On cherche des compères avant tout pour mieux se défendre si nos ennemis tentent une manoeuvre. D’où l’importance du nombre dans la balance. À l’adolescence, on est toujours sur nos gardes. L’ami du moment peut changer de camp sans crier gare et devenir ton pire cauchemar.

Pourtant samedi, en entrant dans cette salle, j’ai revu les mêmes faces de ti-culs qui, même si la plupart étaient plus grisonnants ou plus bedonnants – avaient à peine vieilli. On a très peu eu de discussions professionnelles. Très peu. On a parlé blondes, enfants, divorces, mariages. On a ri et pleuré. En pensant à ceux qui nous avaient déjà quittés. Y avait plus d’intimidés, d’intimidateurs, ni de vieilles querelles. Y avait plus de sportifs, d’artistes, de surdoués ou de moins nantis. Un mélange des genres. Uniquement 52 gars venus voir 52 autres gars. Sans attente aucune.

Mais y avait un sentiment spécial qui émanait en chacun de nous. Une sympathie palpable. Un respect sensible.

J’ai tout de suite mis ça sur le compte de la maturité. À 47 ans, on a tous évolué à notre manière, en connaissant des hauts et des bas. On a tous navigué notre barque contre vents et marées en tentant de garder le cap de nos vies. En faisant les efforts nécessaires pour être heureux. Du moins, en posant les gestes qu’on considérait honnête pour y arriver. On a tous eu de dures leçons, de grands échecs ou de grandes joies. Mais y avait autre chose. Une émotion perceptible qui me titille depuis dimanche matin. J’en ai parlé à plusieurs confrères depuis samedi. Tous ont eu la même impression d’allégresse. Cet arrêt sur image. Ou le temps était devenu accessoire. Ou le temps n’avait plus aucune prise sur nous.

Comment 52 gars qui ont passé à peine 5 ans ensemble, mais qui ne sont pas vus pendant plus de 30 ans, pouvaient dégager autant d’énergie au contact de chacun d’eux. Comme s’ils étaient indissociables des uns des autres.

Je ne suis pas croyant. Mais ce soir-là, j’ai senti qu’une âme était présente en chacun de nous. Une âme qu’on partageait tous.

Ce soir-là on ne faisait plus qu’un.

On était devenus des frères d’âmes.

Billets que vous pourriez aimer

Les mots qui courent

J’adore les mots.

J’adore les mots.

J’aime jongler avec eux.

J’aime réaliser qu’en les modulant les uns sur les autres, on réussit à faire rire, pleurer, rêver ou vendre. Qu’en les forçant à s’entendre entre eux, on éblouit, intrigue ou provoque.

J’aime les utiliser au travail, mais tout autant pour m’amuser en jouant sur leur facilité à copuler entre eux pour créer des phrases.

Car les mots sont comme ça.

Insignifiants, voire inutiles quand ils sont seuls, mais intéressants, pertinents, imaginatifs lorsqu’utilisés en groupe. Ils sont notre reflet, celui de notre société. On peut se passer des autres, certes, mais notre vie prend une tournure vivante au contact des autres. Notre vie prend vie.

J’aime lire les mots que les autres réussissent à mettre en couple. J’aime l’idée que des gens ordinaires, comme vous et moi, utilisant les mêmes mots que tout le monde, puissent créer des oeuvres uniques. Les écrivains sont des cuisiniers de haut calibre. En mélangeant les mots, les temps de verbe, les adverbes et les qualificatifs, ils vous emmènent à réfléchir en deux paragraphes et quelques ponctuations et ainsi créer des saveurs inoubliables, sans recette.

C’est pourquoi les livres occupent une part importante de ma vie.

Ils me suivent partout. Au bureau, dans mon lit, en avion, sur la plage, au resto. Si je mettais toutes les pages que j’ai lues une derrière l’autre, je ne sais pas où cela me mènerait, aurais-je déjà fait le tour du monde? Je n’en sais rien. Mais je suis certain que si je ne les avais pas lus, je serais encore à la même place. Immobile. Les livres m’ont fait voyager, m’ont déniaisé, ont fait de moi une personne plus brillante. Plus ouverte.

Je tiens de ma mère ce goût de la lecture. J’ai vu ma mère, je la vois encore, dévorer des livres à s’en user les yeux. Chez nous, les livres faisaient partie de la vie quotidienne. Je me souviens de n’en avoir jamais manqué. J’en recevais de ma tante Monique, j’allais à la bibliothèque du centre-ville ou j’empruntais des BD que j’allais ramener le jour même pour pouvoir en reprendre. Aujourd’hui, dans ma famille, je ne dis jamais non à mes enfants quand ils demandent d’acheter un livre. Jamais. C’est bar ouvert. All You Can Read. Quand ma fille vient me rendre visite, je la somme de me faire une liste pour qu’elle reparte avec des piles de livres. Je suis son pusher officiel de livres. Une drogue dure, sans conséquence sinon le plaisir infini du savoir.

Quand je suis invité chez des gens, je glisse, dans le sac contenant le vin, un livre que j’ai aimé, ou un autre qui ira avec la personnalité de l’hôte. Donner des livres, c’est le bonheur de penser qu’à la lecture de celui-ci, une étincelle donnera naissance à une histoire d’amour. Un coup de foudre littéraire. Qu’à la lecture, ton ami pensera à toi!

À ma dernière visite chez des amis, à mon habitude, j’avais acheté des livres, mais cette fois, uniquement à leurs enfants. Le grand ado, pas très porté sur la lecture a mis nonchalamment le livre sur son lit pour le visiter par la suite, sans témoins. J’ai su qu’il avait passé à travers la brique dans un temps record, demandant à ses parents d’acheter les tomes suivants. J’en suis tellement heureux.

Les mots, c’est comme ça.

Ils possèdent ce pouvoir séducteur auquel la résistance est inutile. Comme l’amour.

La passion des mots, il faut surtout transmettre ça.

Comme une maladie.

Les mots qui courent.

Billets que vous pourriez aimer

Melomarc™ – Joey DeFrancesco / Goodfellas

Voici un nouveau billet de la catégorie Melomarc™ qui tente de répertorier les albums de musique qui ont marqué ma vie jusqu’à maintenant. Voyez ça comme un voyage à travers mes souvenirs et ma collection d’albums; où la véritable histoire de l’album vit en parallèle de la mienne. J’ai décidé de partager ces coups de coeur musicaux sur mon blogue, mais aussi de les faire découvrir plus personnellement à certaines personnes, en leur offrant l’album décrit via iTunes. Surveillez vos boîtes de courriels, vous aurez peut-être le privilège de recevoir un de ces albums… mais surtout, ouvrez vos oreilles et vos coeurs. C’est la mélodie du bonheur.

– – – – – – – – – – – – – – –

– Il faut que je te dise un truc…

Les yeux de ma blonde se sont levés vers moi. Avec méfiance. Quand ton nouveau chum de quelques semaines t’avertit qu’il faut qu’il t’avoue de quoi, c’est rarement de bonnes nouvelles. Trop beau pour être vrai. Le mec parfait (!) qui se matérialise l’espace d’une seule phrase en parfait salaud. Le prince qui redevient grenouille…

– Tu sais, c’est le genre de trip qui fait fuir les filles, d’habitude…

Ces yeux ont continué à me fixer, mais avec une crainte palpable. J’allais lui apprendre que je suis un tueur en série, un collectionneur névrosé de pornographie infantile, que j’ai sniffé le Mont Apica, que je dois de l’argent à des motards… Son grand rêve romantique allait prendre fin avec une vérité plate à mourir.

– C’est une chose que j’aime beaucoup, mais qui est un peu weird…

À ce moment-là, il n’aurait fallu qu’une petite poussée pour que les yeux de ma blonde sortent de leurs orbites et roulent au milieu de la pièce. J’ai même senti un certain haut-le-coeur. Le genre que tu as quand tu trouves une moitié de ver dans une pomme, et que tu déduis que l’autre moitié est dans ta bouche. Mais qu’est-ce que ce j’allais lui apprendre?

– Tu sais, d’habitude, les gens n’aiment vraiment pas ça, mais moi, ça me fait vibrer, ça vient me chercher, je n’y peux rien…

Dégoutée, décontenancée, elle m’a jeté un regard du genre : allez, arrête de tourner autour du pot et achève-moi. Me suivant du regard, elle m’a vu ouvrir un panneau de la biblio et y plonger à l’intérieur une main baladeuse. J’allais sortir du placard, plus qu’une vérité, mais un objet qui l’effraierait. Une arme? Une seringue ? Un objet sexuel?

Je sortis doucement de l’armoire un CD et le mis délicatement dans le lecteur.

– Quand tu auras écouté ça, tu en sauras un peu plus sur moi. Sur mes goûts un peu bizarres… en musique.

En pesant sur play, aux premières notes de Speak Softly Love, la chanson fétiche du film The Godfather, l’orgue de DeFrancesco s’est rapidement mis à envahir la pièce.

– J’aime beaucoup l’orgue… vraiment.

Surtout l’Hammond B3. Et Joey DeFrancesco sait en jouer à la perfection. Cet album-là est un bijou. Des pièces italiennes qu’on connait depuis des lunes : Volare, Fly Me To The Moon, Malafemmena, O Sole Mio. Ces classiques italo-américains qui sentent le resto maffieux, les pâtes, le veau et le Chianti. Quand je l’écoute, je suis incapable de ne pas voir défiler dans ma tête des scènes de films comme Goodfellas et Casino de, ne pas penser à Joe Pesci, M. Maffia lui-même, de ne pas entendre Brando demander « Tu t’occupes bien de ta famille?… » Ça sent la passion. L’honneur. L’amitié. L’amour.

Ma blonde s’est remise à respirer. C’était un aveu plutôt simplet. Voire anodin. Rien pour me juger de façon sévère. J’allais m’en sortir.

Elle a depuis, entendu pire. Je n’allais pas lui dévoiler tout ça le même soir quand même. Mon amour de l’orgue B3 allait s’avérer que la pointe de l’Iceberg…

C’est une simple anecdote qui en dit long sur ce que je pense de la franchise et sur l’importance d’être soi-même. En couple, en amitié et en affaires. Ne pas jouer de rôle, être franc, même si c’est pour déplaire. Tricher, c’est uniquement reculer l’échéance. Remettre la vérité à demain ne fait qu’allonger le supplice. Celui de se cacher. Celui de mentir. De mentir, avant tout à soi-même.

J’ai offert Joey DeFrancesco / Goodfellas à mon amie Josée Bourassa, par amitié bien sûr, mais surtout parce que je sais qu’elle appréciera ces classiques italiens qui lui rappelleront des souvenirs de son long séjour là-bas.

> Joey DeFranseco / Goodfellas sur iTunes

Billets que vous pourriez aimer

À malin, malin et demi.

Hercule Poirot, Sherlock Holmes et Miss Marple peuvent aller se rhabiller. Je viens tout juste de démasquer une belle gang de voleurs.

Hercule Poirot, Sherlock Holmes et Miss Marple peuvent aller se rhabiller. Je viens tout juste de démasquer une belle gang de voleurs.

Je vous explique.

Depuis quelque temps, je suis à la recherche d’un Roadtrek, un mini campeur fabriqué à partir d’un Dodge Ram. Je fouille partout sur le net pour trouver le meilleur deal possible. J’épluche les PAC, Kijiji, Ebay, AutoTrader, etc. Depuis le temps que j’achète en ligne, je ne vois pas pourquoi acheter une voiture serait plus difficile comme transaction. Et voilà que cet après-midi je tombe sur le modèle au prix que je cherchais sur le site AutoHebdo.net. La description du véhicule est exactement ce que je cherche; le prix nettement au-dessous de la valeur. Ça valait la peine d’avoir attendu tout ce temps. Je me félicite pour mes recherches et, tout énervé, je communique via le site, au propriétaire du véhicule afin d’avoir plus d’informations. Je reçois rapidement une réponse de la propriétaire, une certaine Abigail Logan, qui me raconte qu’elle est présentement à Londres pour son travail, mais que le véhicule, lui, est resté au Canada (au Yukon). Elle m’explique que pour la transaction, elle veut passer par Amazon Payment, une façon sécuritaire qui nous protège tous les deux. Assez simple comme transaction : je paie Amazon qui garde les fonds pendant que la vendeuse fait livrer le Roadtrek chez moi; du moment que le véhicule est chez moi, j’ai cinq jours pour le faire vérifier, afin de m’assurer qu’il est tel qu’annoncé. Aussitôt qu’Amazon reçoit mon aval, et que le véhicule est en normes, elle libère les fonds. Simple, efficace et effectivement très sûre comme transaction. On parle quand même d’Amazon.

Mais je suis un petit malin. Pas cave à temps plein.

Comme c’est ma première transaction en ligne de cette valeur (on parle quand même d’un achat de plus de 10 000 $) je décide de fouiller un peu plus, encore sur internet, afin de voir tout ce qu’il faut s’assurer quand on veut acheter une voiture sur internet. Une des premières choses à vérifier est le numéro de série du véhicule, le fameux NIV (ou VIN en anglais). À partir de celui-ci, il est possible de savoir si la voiture a déjà été accidentée, volée, etc. C’est l’ADN du véhicule. Plusieurs sites comme Carfax (américain), Car-Proof (canadien) offrent leurs services afin de vous donner l’heure juste sur le véhicule. J’envoie donc un courriel à ma vendeuse londonienne pour m’enquérir du fameux numéro et celle-ci me répond encore très rapidement. Je tape le NIV sur Car-Proof et il me donne quelques infos gratuites, les plus importantes et détaillées me seront dévoilées quand je paierai pour le forfait désiré (entre 9,95 $ et 69,95 $). La SAAQ offre le même service pour 8 $ si l’auto est au Québec, mais comme, ce n’est pas le cas, mes options sont limitées. En tentant de trouver un meilleur prix que Car-Proof, je tape négligemment le numéro de série dans Google, juste comme ça, pour le fun. Bingo. Google trouve une page : un gars de la Californie qui offre des voyages de pêche en haute mer (!) aime tellement son Roadtrek qu’il lui dédie une page sur son site internet. Sa description est tellement étoffée qu’on y trouve même le NIV. Vous l’avez deviné, le même que celui que ma vendeuse m’a donné. Je suis surpris, mais juste à moitié : il s’agit peut-être du premier propriétaire du véhicule. On parle quand même d’un véhicule qui date de 1998. La description du véhicule est identique. Tout y est décrit de la même façon que dans le courriel que ma vendeuse m’a si gentiment fait parvenir.

Je décide d’écrire un mot au gars de la Californie. Histoire de tâter le terrain de façon hypocrite, en lui demandant s’il est le propriétaire du véhicule afin de vérifier sa satisfaction vis à vis le bolide. Il me répond par l’affirmative. Je lui redemande s’il est à vendre et me répond que non. Boum. Ça, c’est plutôt louche : deux véhicules avec le même numéro de série, mais avec des propriétaires différents. Biz.

Je tente alors une autre piste : une petite recherche sur ma vendeuse, Abigail Logan et son courriel gmail.com.

En deux minutes, je suis tombé sur le site fightthescams.com qui dénonce certaines manoeuvres douteuses sur le net. Je m’aperçois que ma supposée vendeuse londonienne a tenté de vendre un bateau, une Honda Accord, etc. avec le même stratagème. L’étau se resserre.

Mais voilà que j’en apprends un peu plus.

Dans son premier courriel dans lequel, elle me parle de la façon de payer via Amazon Payment, elle me facilite la vie en me donnant les liens directement via le courriel. Je clique sur le lien et arrive sur le site d’Amazon. En fait, sur un site ressemblant exactement à celui d’Amazon, mais avec une adresse pointant sur un hébergeur gratuit. Le site est un attrape-nigaud, un cas typique de phishing : une arnaque pour voler des informations bancaires et personnelles.

Je l’ai échappé belle.

À ce jour, j’ai dénoncé la fausse vendeuse Abigail Logan et son autre faux nom Phoebe Kellet à AutoHebdo.net (la version franco de AutoTrader), à Amazon aussi et n’ai surtout pas oublié de remercier mon ami californien d’avoir si bien décrit son Roadtrek. Tellement qu’il s’en était même fait voler l’identité.

Je suis cave, mais pas à temps plein. Comme dirait mon chum Black.

Billets que vous pourriez aimer

Souvent, vous m’énervez.

Oui, oui, vous.

Oui, oui, vous.

Vous, qui écrivez sur Facebook plus vite que votre ombre.

Vous qui avez le statut revendicateur toujours prêt à faire feu.

Vous m’énervez à la longue.

Moi, qui suis extrêmement compréhensif. Moi, qui déteste la chicane. Vous réussissez tout de même à faire tourner mon humeur. À m’énerver. À me faire chier.

Y a des jours ou je me fous complètement de vos prises de position. Je vous laisse jouer à la victime. Mais y a d’autres moments où il faut vous remettre à votre place. Parce que ce n’est pas parce que vous avez une voix qu’il faut absolument l’écouter. Et ce n’est surtout pas parce que vous avez une opinion qu’il faut la partager. Surtout quand vous dites des niaiseries.

Prenez cette mini-tempête sur les réseaux sociaux à propos de cette façade d’un immeuble qu’on veut rénover en sacrifiant l’oeuvre d’art qui l’orne. Immeuble qui a déjà appartenu à mon client, Gagnon Frères. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, faites vos propres recherches, car le sujet de ce billet n’a rien à voir à propos de cette histoire. Mon problème, avec votre réaction, est uniquement au niveau de sa démesure et de son manque total de discernement quant à son ampleur.

Sur Facebook, sur la page de Gagnon Frères, certains annonçaient haut et fort qu’ils n’iraient plus jamais y magasiner leurs meubles. On menaçait le boycottage de la chaîne de magasins. On criait au malheur. On criait à la manigance. Au méchant loup.

Et bien, laissez-moi vous parler du Gagnon Frères que moi je connais.

Pendant que vous déblatérez votre venin sur les réseaux sociaux, des entreprises comme Gagnon Frères s’activent comme citoyen corporatif. Oui, je sais, vous détestez entendre ce discours. Les entreprises sont, pour vous, de méchants vampires qui sucent le sang des consommateurs. Uniquement. Mais comme je suis, moi aussi, un méchant publicitaire qui vous force à acheter des trucs chez ces méchants commerces, alors vous comprendrez que vous ne me trouverez pas dans vos troupes.

Des exemples? Gagnon Frères a été (ou est encore) un membre actif de la Fondation de Ma Vie qui amasse des fonds pour le développement de l’Hôpital de Chicoutimi; il participe aussi comme commanditaire à des événements culturels comme le Festival des Rythmes du Monde, le Festival de jazz de Saguenay, celui de Chicoutimi en Bouffe, au niveau sportif, il appuie Le Grand Défi Pierre Lavoie, Les Saguenéens de Chicoutimi, et plus de 1001 activités-bénéfices qui se passent partout dans notre région. Et j’en oublie, car je ne sais pas tout. Comme vous (sauf que moi, je préfère ne pas dire n’importe quoi). Parce que voyez-vous Gagnon Frères corporatif et son président Frédéric Gagnon, ne diffusent pas tout ce qu’ils font comme interventions sociétales, culturelles ou sportives. Parce que comme citoyen responsable, Gagnon Frères fait sa part, et ce, sans que personne ne le force à le faire. Parce que cela fait partie des valeurs intrinsèques de l’entreprise. Son ADN.

Mais ça, vous l’oubliez.

Mais ça vous ne voulez surtout pas l’entendre.

Vous préférez monter au front que de faire la part des choses.

Quand Rio Tinto construisait la Maison du Festival de jazz à Montréal. Y a eu un tollé de protestations de gens qui étaient outrés parce qu’elle allait porter le nom de ceux qui la finançaient complètement. Bordel. C’est bien du moins. Plus près d’ici, quand Desjardins et la Caisse de Chicoutimi s’affichent à la Zone portuaire parce qu’ils remettent une somme importante à la Corporation qui gère le site, il me semble aussi que c’est tout à fait normal. Quand une entreprise décide de prendre une part de ses profits et de l’investir dans son milieu que ce soit au niveau de la culture ou du sport, vous devriez plutôt les en remercier. Car ils ne sont pas obligés de le faire. Il y en a d’ailleurs plein d’autres qui ne le font pas.

Je ne dis pas que ces entreprises sont sans défauts. Qu’elles n’y trouvent pas leur compte (en crédit d’impôts ou visibilité). Qu’il faut nécessairement leur donner absolution sur tout. Je dis seulement que vos réactions par rapport à des sous-entendus sont tout simplement démesurées. Vous exagérez. Vous colportez de la merde sans vous en rendre compte. Vous jugez un événement sans le mettre en contexte. Sans en mesurer le pour et le contre.

Je travaille beaucoup avec des entreprises présentes dans leur milieu. Entreprises qui bien souvent, pallient un manque flagrant de ressources financières. Beaucoup d’organismes communautaires et culturels dépendent en totalité de ces dons. Sans l’aide de ces entreprises, via un système de commandite, il y a des événements culturels qui ne verraient jamais le jour.

Et si je vous demandais : vous, comme citoyen, que faites-vous? Hein?

Derrière vos misérables petits commentaires dénonciateurs sur Facebook, qu’est-ce que vous apportez réellement à notre société? Vous vous impliquez? Vous faites du bénévolat? Vous donnez des sous? Vous aidez votre communauté? Vous faites quoi?

Regardez-vous dans la glace avant de dire n’importe quelles âneries. Avant de bannir une entreprise, de vociférer des menaces de boycottage à son endroit, vérifiez vos sources et faites la part des choses quant à son implication complète à notre société. Et surtout, comparez-vous avec elle. Vous faites quoi pour l’améliorer notre monde à part avoir le cul devant votre ordinateur à dénoncer des pacotilles? Rien. Vous ne faites rien.

Vous ne faites rien, mais bordel que vous réussissez quand même à m’énerver.

—-

Je tiens à préciser que ce billet est une opinion personnelle que j’assume totalement, et qu’elle ne fait surtout pas partie d’aucun mandat professionnel.

Billets que vous pourriez aimer

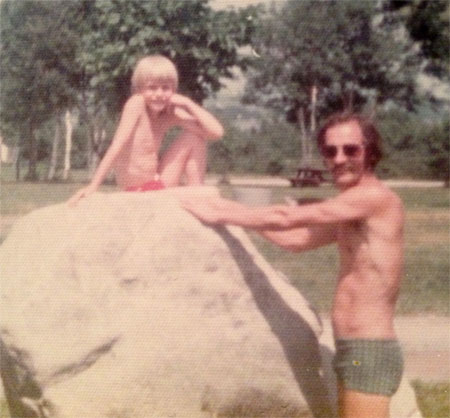

Bonne fête papa.

Automne 1988.

Automne 1988.

Dring.

– Oui, bonjour?

– Allo papa, c’est Marc.. tu vas bien?

– Oui, super bien. Et toi à Montréal, tout va pour le mieux?

– Heu… oui, oui, super. Maman est là?

– Non. Elle est partie avec Antoinette et Marie à Sorel pour la semaine.

– ….

– C’était important? Je peux faire de quoi?

– Non, ça va. Tout va bien… On se rappelle, bonne soirée.

– Bye fiston.

Clic.

Le lendemain soir, le téléphone sonne.

– Allo Marc, c’est maman, ton père m’a dit que tu avais appelé, qu’est-ce qui se passe? Tu as un problème?

– Ouais. Le magasin pour lequel je travaillais a flambé y a une semaine… J’ai plus de boulot, du moins pour trois semaines…

– T’as plus d’argent, c’est ça?

– Ouais… disons que je suis assez serré.

– Tu aurais pu le dire à ton père, tu sais… Il t’aurait envoyé de quoi.

– …

– Marc, tu aurais fait quoi si je ne t’avais pas appelé?

– Je me serais débrouillé…

– Tu sais que c’est lui qui m’a dit de t’appeler? Il savait que tu avais un problème… Il m’a même dit de te rappeler le plus vite possible. Il était inquiet.

– …

– Bon, je t’envoie de l’argent, ciao…

– Bye maman.

Clic.

Cet événement, si anodin, date de plus de 30 ans. Et j’y pense encore parfois. Comme ce soir.

Ce sera la fête des Pères, ce week-end. Et je pense au mien.

Oui, je sais. En plein le genre de fête qui m’énerve et que je dénonce. Les fêtes « obligatoires » où il faut dire je t’aime et acheter un cadeau inutile pour prouver son amour, au lieu de l’exprimer tous les jours. Ce genre de fête là. Je n’aime pas ces fêtes-là. Mais mon père nous a quitté, ma mère et moi depuis maintenant presque quatre ans. Alors, c’est ce qui me reste pour me souvenir. Alors je le prends. Quatre ans. C’est fou comme le temps passe vite. J’avais écrit 3 ans et en recalculant, je me suis rendu compte que j’oubliais une année. Incroyable, non?

Mon père et moi, on s’est connu trop tard. Beaucoup trop tard.

Nous étions comme des satellites autour de ma mère. Deux étoiles opposées. Mais en même temps, si près. Deux huitres renfermées sur elles-mêmes. Des êtres intérieurs. Des bombes à retardement.

J’ai passé les trente premières années de ma vie à fuir mon père. À fuir son jugement. À cacher ma différence. Il était le dominant. Et moi, le dominé. J’étais intellectuel, il était manuel. J’étais punk et il dansait en ligne. On était aux antipodes. Et j’étais incapable de lui tenir tête. Je pense que beaucoup de gars de mon âge ont connu cette difficulté de vivre une relation constructive avec leurs pères. Un fossé de génération. Un trou béant entre deux façons de penser tout à fait différentes.

Pourtant en vieillissant, je me suis rapproché de lui. On s’est rejoint. Quelque part au milieu de nos deux vies. Le temps arrange les choses. Il était encore grognon, mais je le trouvais drôle. Ces éclats d’humeur ne m’atteignaient plus autant qu’avant. J’avais eu le temps de me faire les dents ailleurs, dans ma propre vie.

Et surtout, papa, j’avais le sentiment que tu étais fier de moi.

Et ça, c’est ce qui m’a fait le plus grand bien.

Je me suis rendu compte, du haut, de ma quarantaine, que tu étais fier de voir le chemin que j’avais parcouru. Même si j’avais pris une route si différente de la tienne. Même si je ne réfléchissais pas de la même façon que toi. D’avoir cette reconnaissance. D’avoir ce regard approbateur du père. Un ti-cul restera toujours un ti-cul.

Et à côté de toi, je suis resté ce petit bonhomme.

Jusqu’à ce que je te vois dans ce lit d’hôpital, frêle, sans défense, intubé pour survivre. Je te regardais dormir, en me demandant à quoi tu pouvais penser. Qui sait, toi aussi, tu regrettais peut-être toutes ces années à passer à côté de l’essentiel. Ces années à se challenger au lieu de s’apprécier. Ces années à refuser d’accepter que malgré nous visions si différentes, on avait de l’affection l’un pour l’autre.

Tu sais, je suis pas mieux que toi. Je fais ce que je peux avec mes enfants. Je ne suis pas un papa «Caillou». Et fier de ne pas l’être. Je dis et fais des conneries. Et passe peut-être à côté de trucs essentiels, moi aussi. On dit que la pomme tombe rarement loin de l’arbre.

Mais comme toi, je suis fier de voir que mes mousses ont grandi en suivant leurs propres voies. En n’empruntant pas nécessairement la mienne.

On se souhaite bonne fête, papa?

Billets que vous pourriez aimer

On est toujours d’accord avec soi-même.

Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage.

Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage.

C’est une de mes expressions préférées. Encore plus depuis le début du conflit étudiant que l’on vit actuellement au Québec. Ce proverbe, c’est l’expression même de sa mauvaise foi. À l’extrême. C’est l’expression de la vérité unique. La sienne.

Elle justifie les travers et les moyens, mais surtout le manque de rigueur intellectuel des belligérants rouges/verts/noirs/blancs/gauches/droites. Name it. Tout le monde est dans le même bateau. Si vous êtes honnêtes et faites une vraie analyse de vos prises de position, vous ne pourrez que constater votre ignorance des points de vue différents du vôtre. Vous n’êtes d’accord qu’avec vous-mêmes. Et les gens comme vous. Avec les autres, pas de quartier.

Que l’on soit d’un camp ou l’autre, de chaque côté, on s’appuie sur des arguments à sens unique. Sans discernement aucun. Comme si la vérité était du fromage que l’on couperait au fil de fer. On s’abreuve aux mêmes sources d’informations que ses partenaires, celles dans lesquelles on se complait le plus, balayant du revers de la main les notions qu’on se refuse d’admettre. Celles de nos opposants. One-way. Sur Facebook ou Twitter, on se partage à qui mieux mieux des commentaires complaisants, sans vérifications. On partage les théories farfelues, du moment qu’elles consolident nos appuis. On est toujours d’accord avec soi-même. Et il est beaucoup plus facile d’être d’accord avec soi-même. La malhonnêteté intellectuelle n’existe jamais quand elle vient de soi.

On en vient à tracer une ligne indélébile (plutôt débile) entre le bien et le mal. Les gentils et les méchants. Ceux qui m’appuient/que j’appuie contre ceux que je renie/qui me renient. Ma vérité devenant la seule à suivre. Les gens qui ne sont pas d’accord colportant le mensonge. Bang! le chien. Out. Casse-toi. Tu pues. Ta couleur m’écoeure.

On fait ça depuis des lunes, vous me direz. Depuis que le monde est monde, on prend position sur des sujets divers. Certes. Mais les médias sociaux ont porté ces prises de position banales à un niveau obsessif, à un niveau de propagande. Caricaturant nos opposants, béatifiant nos partenaires. Comme si la vérité n’avait qu’une issue. Qu’elle n’était qu’un bloc immuable.

C’est déprimant. Effrayant. Et j’avoue, par-dessus tout, trouver le climat difficile à vivre.

Quand je vous vois mettre une balle dans votre fusil et viser votre chien que vous accusez d’avoir la rage, je ne peux que regarder ce dernier. Analyser ses yeux tristes. Vérifier cette gueule pleine de dents en me demandant si vos arguments en valent la peine. Si votre chien mérite toute cette hargne. Ce fiel.

Même si je ne suis jamais sûr de rien. Que je doute. Que je sois un sceptique. J’ai aussi un chien. Un chien que je suis quelquefois prêt à abattre, moi aussi, pour des raisons qui me sont tellement justifiées, que je réussirais à vous en convaincre, j’en suis certain.

Mais j’espère le contraire.

J’aimerais mieux que vous me disiez que je suis dans l’erreur. Que ce chien mérite mieux. Que vos idées valent autant que les miennes.

Dites-moi surtout que je devrais être d’accord avec vous, ne serait-ce que cette fois…

Billets que vous pourriez aimer

Je le sais pas.

– Tu en penses quoi? On devrait ou pas?

– Tu en penses quoi? On devrait ou pas?

– Je le sais pas…

– Tu veux dire…?

– Ben, que je le sais pas. Faut que je fouille un peu plus et que je me fasse une idée avant de te répondre…

Ouais. C’est ça. Je ne sais pas tout. Même dans mon domaine. Celui que je pratique depuis près de 25 ans.

Ça vous étonne? Pas moi.

Ce qui me surprend c’est le visage de mes clients quand je leur annonce mon incapacité à leur répondre.

– Ben non, je le sais pas…

Silence. Interrogation. Méfiance.

Dans le monde des affaires et de la consultation, l’assurance est de mise. Il faut être en mesure de répondre. Toujours. Si le client se questionne, tu dois, tel un soldat, être en mesure de tirer… des conclusions et rassurer le client. Aucune hésitation n’est permise. L’hésitation sera tout de suite perçue par un manque de compétences. Ce qui force certains consultants à diluer leurs connaissances afin de nourrir l’appétit de leurs clients. Quitte à en beurrer épais. Quitte à tourner les coins ronds. Même si c’est du toc, vaut mieux répondre n’importe quoi que d’affirmer qu’on n’a pas de réponse. Professionnalisme oblige (sic).

Il m’arrive de travailler des mandats en concert avec d’autres consultants. Quand il y a deux coqs dans une basse-cour pour une seule poule, ça peut brasser un peu. Comme je cherche rarement à avoir raison à tout prix alors j’admire la façon dont les autres tentent de tirer la couverte de leur bord en déclarant des trucs sans queue ni tête uniquement pour avoir l’attention du client pour lui. C’est encore plus pathétique de le voir s’enfoncer de plus en plus quand ils réalise sa bourde, incapable d’avouer son erreur, préférant s’enliser davantage dans ses fabulations. Et comme un mensonge est souvent creux…

Je ne suis pas le genre de consultant à affirmer que je connais une notion si je ne la maîtrise pas. Vous me verrez rarement patiner ou m’inventer une sortie quelconque quand on me demande mon avis sur un sujet dont je ne connais pas l’issue. J’avoue candidement que je ne le sais pas. Impossible de me prononcer. Que je doive vérifier. Si vous voulez un mensonge, vous n’êtes pas à la bonne enseigne. Désolé. Même chose pour un concept. Si en réunion de démarrage, vous me demandez de vous pondre tout de suite une création, vous serez déçu. La pensée magique n’existe pas. Labeur, labeur, labeur. Il faut essayer, douter, recommencer.

Alors la bullshit, très peu pour moi. Même si celle-ci peut paraitre payante à court terme — il ne faut pas se le cacher, on aime bien le style flamboyant et rassurant du consultant sans faille, j’ai la ferme prétention que mes hésitations et mes questionnements font de moi un meilleur consultant.

Un bon consultant bannit les mots « toujours » et « jamais » de son vocabulaire et explore toutes les nuances d’un discours. Un bon consultant refuse de se prononcer quand il n’a pas toutes les pièces du puzzle sous les yeux. Un bon consultant prend le temps de peser le pour et le contre en tentant de faire abstraction de ses paradigmes. Un bon consultant avoue candidement qu’il n’a pas la réponse instantanée. Un bon consultant avoue qu’il était dans le champ. Un bon consultant change d’avis.

Ne pas savoir force à chercher. À douter. À comprendre.

Étendre son savoir ne fait que le diluer.

Suis-je un bon consultant? Je n’en sais rien.