Client 1 – Créatif 0

Il arri ve quelquefois dans le métier que je pratique de ne pas trouver l’idée qui convient. De ne pas mettre le doigt sur le concept génial. De ne pas réussir à bien servir mon client. Ça m’arrive et ça arrive aussi à mes concurrents (peut-être l’avouent-ils moins candidement que moi, mais bon, c’est leur droit). La façon la plus facile pour se dégager du malaise d’échouer est d’attribuer le blâme au client. Le client n’a pas assez de budget. Le client n’est pas assez ouvert d’esprit. Le client travaille dans un milieu non créatif. Le client ne veut pas innover. Etc. En fait, toutes les raisons sont bonnes pour justifier que nous ne sommes pas arrivés à une bonne fin, à un bon concept. Oui, c’est vrai que quelquefois le client peut être la source de l’échec d’un projet créatif, mais avouons-le, 80% des échecs d’une campagne peuvent facilement nous être attribuées, à nous les créatifs. Lundi, je rencontrais un nouveau client afin de lui proposer un concept pour son organisation. Je m’en suis bien tiré, le client était satisfait. Même très content, je dirais. Pourtant, je ne crois pas que c’était l’idée du siècle. Rien pour gagner des prix. Rien pour mousser ma carrière. Mais un concept tout à fait adapté à ses besoins, sa réalité. Comme cela devrait se faire, normalement. I did the job.

ve quelquefois dans le métier que je pratique de ne pas trouver l’idée qui convient. De ne pas mettre le doigt sur le concept génial. De ne pas réussir à bien servir mon client. Ça m’arrive et ça arrive aussi à mes concurrents (peut-être l’avouent-ils moins candidement que moi, mais bon, c’est leur droit). La façon la plus facile pour se dégager du malaise d’échouer est d’attribuer le blâme au client. Le client n’a pas assez de budget. Le client n’est pas assez ouvert d’esprit. Le client travaille dans un milieu non créatif. Le client ne veut pas innover. Etc. En fait, toutes les raisons sont bonnes pour justifier que nous ne sommes pas arrivés à une bonne fin, à un bon concept. Oui, c’est vrai que quelquefois le client peut être la source de l’échec d’un projet créatif, mais avouons-le, 80% des échecs d’une campagne peuvent facilement nous être attribuées, à nous les créatifs. Lundi, je rencontrais un nouveau client afin de lui proposer un concept pour son organisation. Je m’en suis bien tiré, le client était satisfait. Même très content, je dirais. Pourtant, je ne crois pas que c’était l’idée du siècle. Rien pour gagner des prix. Rien pour mousser ma carrière. Mais un concept tout à fait adapté à ses besoins, sa réalité. Comme cela devrait se faire, normalement. I did the job.

Ça aurait pu ne pas lui plaire. Que l’idée ne l’accroche pas. Que ma solution ne soit pas appropriée. L’échec, quoi. Comme je ne suis plus un petit vert qui débute dans le métier, je me suis dit que cette « nouvelle » philosophie d’accepter une défaite était venue par la maturité. À la fois personnelle et professionnelle. La maturité professionnelle permet de dire les « vraies » affaires : de pouvoir dire à son client qu’il fait fausse route dans son cheminement; d’avoir de la crédibilité quand on le dit; de pouvoir lâcher prise quand la discussion ne mène à rien; mais surtout de ne pas penser que nous détenons la vérité avec un grand V. Oui, il se peut que le client n’aime pas notre idée, et il a peut-être raison de. Avec les années, j’ai énormément pris du recul par rapport à mon travail. L’attachement à un concept n’y est plus. Je me bats dans les limites permises pour le défendre, mais je n’y laisse jamais ma peau. Ne voyez pas ça comme un manque de conviction, mais plutôt comme une sorte de résilience. Le détachement est fort simple à réaliser pour moi : le concept que je propose à mon client est une simple piste ou un chemin que je lui suggère; il en existe des milliers, voire des millions, même si je n’en privilégie qu’une seule. C’est la meilleure? Pour l’instant, avec les informations que je détiens, oui, c’est l’option numéro 1. Cette idée est pour mon client, pas pour moi. S’il ne la trouve pas appropriée c’est que j’ai peut-être mal compris le mandat, mais peut-être surtout que je me suis complu à la trouver bonne. Les créatifs qui capotent quand on leur refuse un concept ont cette réaction parce qu’ils n’ont pas coupé le lien qui les unit à celui-ci. En fait, ils aiment leur idée. Parce que c’est leur idée. Et comme, ils l’aiment plus que leur client l’aime, lui, ils ne l’acceptent pas. Et par équation simple, le client à tort et ne comprends pas. Les artistes sont de grands incompris, on sait tout ça. Un vrai créatif est celui qui, après qu’on lui est refusé un concept, puise dans sa tête, s’arrache quelques cheveux et reviens à la charge avec mieux. Nous, les humains, sommes des sources infinies d’idées. Les vraies gens créatifs sont capables de se renouveller sans cesse, malgré les difficultés et les obstacles. Ce n’est pas en blâmant son client pour nos erreurs qu’on s’améliore, mais en cherchant à mieux cerner ses demandes, sa réalité, et surtout de créer en fonction de lui, et pas de nous. C’est pour ça que l’on nous engage, après tout.

Billets que vous pourriez aimer

La chaleur des glaces.

« … Profitons de notre dernière journée ici. Respirons les grands espaces, regardons le silence, écoutons l’harmonie qui règne ici. Demain, ce sera déjà chose du passé. Nos pieds ne fouleront peut-être plus ces sentiers fragiles. La seconde présente est la plus importante, sachons en tirer profit. La vie est trop courte pour ne pas la voir comme un cadeau… »

« … Profitons de notre dernière journée ici. Respirons les grands espaces, regardons le silence, écoutons l’harmonie qui règne ici. Demain, ce sera déjà chose du passé. Nos pieds ne fouleront peut-être plus ces sentiers fragiles. La seconde présente est la plus importante, sachons en tirer profit. La vie est trop courte pour ne pas la voir comme un cadeau… »

Mario replaça dans la poche de son manteau isolé, la lettre qu’il venait de lire. Autour du feu, mes compagnons et moi qui venions de l’entendre laissâmes le crépitement des flammes sur le bois prendre tout l’espace sonore. Nos yeux étaient embués. Par le froid, par la chaleur, par les sentiments qui nous habitaient à ce moment présent. J’étais sur le Lac St-Jean. À 10 km de Roberval. Sur les glaces. J’accompagnais, avec mes copains Éric Larouche et Roger Blackburn, les deux Mario, Bilodeau et Cantin, dans leur périple de 10 jours autour du Lac pour faire connaître la Fondation Sur la pointe des pieds. L’organisme qui aide les adolescents atteints de cancer à retrouver leur estime de soi et leur fierté, en leur offrant un défi exceptionnel grâce à des expéditions d’aventure thérapeutique. J’en ai déjà parlé ici (et vous pouvez vous renseigner un peu mieux là). La lettre que Mario nous a lue était écrite par Marie-Hélène Côté et faisait partie du journal de bord du voyage sur l’île d’Ellesmere qu’elle avait effectué en 2000, grâce à l’équipe de la Fondation. Elle devait décéder, malheureusement, un an après. Non sans laisser derrière elle, un rase-o-thon, organisé par son père qui aide à financer la Fondation depuis maintenant 10 ans.

Autour du feu, j’écoutais Mario Bilodeau raconter la naissance de cette belle fondation. Nous partager ces histoires de vie, de combat, de renaissance pour ces centaines de jeunes qu’il a accompagnés pendant ces voyages thérapeutiques. Chaque lettre avait un effet-choc sur moi. Un mélange de tristesse et de bonheur. Je regardais l’homme qui les lisait et j’étais impressionné par sa sensibilité. Je savais que ce bonhomme avait tout un parcours : créateur du BAC en plein air de l’UQAC, fondateur de la Fondation Sur la pointe des pieds et conférencier prisé sur les bienfaits thérapeutiques du plein air, mais je n’avais jamais eu le privilège de le rencontrer. Là, sur les glaces du Lac, où nous nous apprêtions à passer la nuit, l’entendre parler avec tendresse et respect des tous ces jeunes m’a fait découvrir un grand homme. Un homme hors normes. Avec une grandeur d’âme peu commune. Je me sentais choyé de pouvoir partager ces moments magiques à la belle étoile, d’entendre des histoires qui devaient mal se terminer, déjouer le destin et finir quelquefois positivement. Elles m’ont accompagné longtemps cette nuit-là, ces histoires, les yeux grands ouverts à fixer le toit de la tente. À faire de l’introspection sur mon propre parcours. Ruminant que nos destins sont si différents, mais se ressemblent tellement. Nos grandes joies, comme nos grandes tristesses puisant leur source au fin fond de notre propre vécu. Nous ne vivons pas en vase clos. On rencontre des gens exceptionnels tout au long de notre vie, des gens qui nous marquent à leur manière. Mercredi passé, sur ce lac, j’en ai connu un autre.

> Marie-Hélène Côté sur l’île d’Ellesmere

> La Fondation Sur la pointe des pieds recherche de têtes à raser pour son prochain rase-o-thon. Si vous connaissez des gens, communiquez avec moi, je vous mettrai en contact.

Billets que vous pourriez aimer

Culture Code

Pour faire suite à mon billet précédent, je vais vous parler de Clotaire Rapaille. J’ai entendu le bonhomme pour la première fois, comme la plupart des gens, il y a une dizaine d’années, lors d’une intervention dans l’émission de Marie-France Bazzo à la radio de Radio-Canada. Parenthèse critique : suis-je le seul à m’ennuyer de cette émission? J’ai bien tenté Bazzo.tv, mais le format radio était beaucoup plus génial et pratique, dans mon cas, puisque je ne suis pas vraiment un fan de télé. Fin de la parenthèse. Dans cette émission, Clotaire Rapaille parlait du marketing culturel et faisait la distinction entre les différents paradigmes qui nous définissent. Il expliquait pourquoi un produit commun en Belgique était difficile à commercialiser en Russie. Pourquoi le chocolat ne plaisait-il pas aux Japonais? L’exemple le plus percutant était la différence entre la commercialisation du fromage en France et celle des États-Unis. Le parallèle fascinant qu’il expliquait était au niveau des perceptions différentes qu’avaient les consommateurs selon leurs origines. Pour le Français, par exemple, le fromage était « vivant ». On devait le toucher pour s’assurer de sa fraîcheur. L’acheteur discutait « vie » avec le marchand. De mûrissement. Quand le fromage emballé arrivait à la maison, il était déposé sur le comptoir pour rester chambré, température pièce jusqu’à sa consommation. Au contraire, pour l’Américain, le fromage était « mort ». Emballé sous vide, réfrigéré, aseptisé. Le consommateur américain prenait le fromage dans le frigo du magasin et le déposait à même son frigo personnel. D’une morgue à l’autre, finalement. Il le consommait froid, tuant ses effluves. La peur des bactéries, entre autres. J’avais été très captivé par cette entrevue, à l’époque. Je trouvais fascinant ce champ d’expertise qui m’allumait sur la distinction culturelle par rapport à la consommation, expliquant que le même produit pouvait connaître des succès différents selon les cultures. Puisque l’émission était déjà commencée et que je n’avais pas saisi le nom de l’interlocuteur, j’avais envoyé un courriel à l’équipe d’Indicatif Présent qui m’avait gentiment répondu. J’avais alors commandé le livre « Seven Secrets of Marketing In A Multicultural World » de Rapaille (livre prêté/non retourné — d’ailleurs | si quelqu’un se reconnaît, j’aimerais bien le récupérer, merci… ). Beaucoup plus tard, j’avais acheté « Culture Code » qui m’avait moins séduit, mais que j’avais tout de même apprécié.

Pour faire suite à mon billet précédent, je vais vous parler de Clotaire Rapaille. J’ai entendu le bonhomme pour la première fois, comme la plupart des gens, il y a une dizaine d’années, lors d’une intervention dans l’émission de Marie-France Bazzo à la radio de Radio-Canada. Parenthèse critique : suis-je le seul à m’ennuyer de cette émission? J’ai bien tenté Bazzo.tv, mais le format radio était beaucoup plus génial et pratique, dans mon cas, puisque je ne suis pas vraiment un fan de télé. Fin de la parenthèse. Dans cette émission, Clotaire Rapaille parlait du marketing culturel et faisait la distinction entre les différents paradigmes qui nous définissent. Il expliquait pourquoi un produit commun en Belgique était difficile à commercialiser en Russie. Pourquoi le chocolat ne plaisait-il pas aux Japonais? L’exemple le plus percutant était la différence entre la commercialisation du fromage en France et celle des États-Unis. Le parallèle fascinant qu’il expliquait était au niveau des perceptions différentes qu’avaient les consommateurs selon leurs origines. Pour le Français, par exemple, le fromage était « vivant ». On devait le toucher pour s’assurer de sa fraîcheur. L’acheteur discutait « vie » avec le marchand. De mûrissement. Quand le fromage emballé arrivait à la maison, il était déposé sur le comptoir pour rester chambré, température pièce jusqu’à sa consommation. Au contraire, pour l’Américain, le fromage était « mort ». Emballé sous vide, réfrigéré, aseptisé. Le consommateur américain prenait le fromage dans le frigo du magasin et le déposait à même son frigo personnel. D’une morgue à l’autre, finalement. Il le consommait froid, tuant ses effluves. La peur des bactéries, entre autres. J’avais été très captivé par cette entrevue, à l’époque. Je trouvais fascinant ce champ d’expertise qui m’allumait sur la distinction culturelle par rapport à la consommation, expliquant que le même produit pouvait connaître des succès différents selon les cultures. Puisque l’émission était déjà commencée et que je n’avais pas saisi le nom de l’interlocuteur, j’avais envoyé un courriel à l’équipe d’Indicatif Présent qui m’avait gentiment répondu. J’avais alors commandé le livre « Seven Secrets of Marketing In A Multicultural World » de Rapaille (livre prêté/non retourné — d’ailleurs | si quelqu’un se reconnaît, j’aimerais bien le récupérer, merci… ). Beaucoup plus tard, j’avais acheté « Culture Code » qui m’avait moins séduit, mais que j’avais tout de même apprécié.

Ces livres m’auraient été d’une grande utilité lors d’un de mes voyages en Haïti. Pour mieux comprendre comment nos codes culturels étaient différents. J’avais eu comme mandat de revamper, pour la filiale haïtienne de Kimberly Clark, un emballage de serviettes hygiéniques. La marque était « New Freedom », le client avait décidé de garder le nom en anglais parce que la traduction française « Liberté nouvelle » aurait peut-être été mal perçue par les autorités politiques. Il ne faut pas oublier que nous étions avant l’arrivée d’Aristide au pouvoir, entre deux coups d’État. Pour un communicateur né en pays démocratique où l’on pouvait tout dire, ou presque, juste réaliser que le nom d’un produit pouvait être mal perçu et retiré des tablettes pour une simple connotation était assez désorientant. Le client dans son désir de ne pas trop aliéner sa clientèle déjà durement acquise m’avait demandé de garder le dessin d’un papillon qui ornait l’emballage original pour permettre une certaine reconnaissance du produit. Ce que je croyais juste et perspicace. Analysant la photo d’un papillon, je me rendis compte que certains ornements très symétriques dans les ailes de celui-ci ressemblaient à un visage humain. J’avais donc eu la brillante idée de mettre le visage d’une jolie Haïtienne dans le papillon et de me servir de ses yeux pour reproduire le motif. Le design me plaisait (on parle d’un truc réalisé en 1995, soyez indulgent…). Je gardais le dessin original de l’emballage, tout en créant une signature plus moderne et audacieuse. Je préparai donc une maquette dans le but de la présenter au comité marketing de Kimberly Clark composé d’Haïtiens, mais aussi d’Américains et de Canadiens. Lors de ma présentation, je voyais bien qu’il y avait un malaise parmi les membres haïtiens du comité. Uniquement les Haïtiens. Quand on fit un tour de table, la première Haïtienne qui prit la parole exprima aussitôt la peur (!) que l’emballage lui inspirait. Peur de ce visage emprisonné (!!) dans le corps d’un papillon. Les autres opposants parlaient de vaudou (!!!!) et de prise de possession de l’âme de la femme par le papillon (!!!!!). J’étais bouche bée. Ce simple emballage purement esthétique, à mon avis, prenait des proportions démesurées et surtout insoupçonnées aux yeux d’une culture différente à la mienne. Pas besoin de vous dire que je suis revenu à un emballage plus naïf, utilisant le papillon tout simplement comme un élément décoratif, tentant le moins possible de le mettre en valeur. Le premier truc qui me vint à l’esprit le soir, en faisant le post-mortem de ce dossier, était le grand nombre de produits étrangers se rivant le nez sur des cultures différentes. Combien de demi-succès étaient attribuables à de mauvaises raisons, alors qu’une simple question d’identité culturelle faisait défaut! Combien, même chez nous, un produit pourtant destiné à une clientèle ne s’adapte pas à celle-ci, uniquement parce qu’elle n’utilise pas les bons codes? La bonne vieille règle de s’intéresser aux clients de ses clients est encore la meilleure à mettre de l’avant. Ne pas permettre à ses références personnelles de dicter ses choix. Tenter de comprendre les autres, comme ils sont. Ici ou ailleurs. Merci pour la leçon, M. Rapaille.

> Culture Code | Clotaire Rapaille

Billets que vous pourriez aimer

Choisir ses combats.

La semaine dernière, je lisais dans un bulletin d’Info-Presse, un article sur la compagnie Meubles South Shore qui a utilisé le service en ligne des graphistes du site 99designs afin de se procurer un nouveau logo.

La semaine dernière, je lisais dans un bulletin d’Info-Presse, un article sur la compagnie Meubles South Shore qui a utilisé le service en ligne des graphistes du site 99designs afin de se procurer un nouveau logo.

« Le fonctionnement de ce site de création de logos est simple: l’entreprise doit afficher le montant qu’elle désire dépenser et les grandes lignes de ce qu’elle recherche. Des designers lui proposent ensuite des logos, auxquels elle donne des notes d’appréciation, ce qui permet aux designers de réagir, et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’entreprise fasse son choix. Le tout peut se dérouler très rapidement, en quelques jours seulement, et à peu de frais, habituellement de 100 $ à 600 $… » disait l’article.

Le sujet a eu l’effet d’une bombe sur la communauté des graphistes québécois : peu sont restés sans opinion sur le sujet.La Société des designers graphiques du Québec (SDGQ) a vivement réagi à propos de ce billet, sur son blogue :

« Vous connaissez sûrement la position de la SDGQ au sujet du travail spéculatif. Nous avons officiellement pris position contre le travail spéculatif non rémunéré en établissant un code de déontologie. Plusieurs autres associations (GDC, RGD et AIGA) se sont aussi prononcées sur les pratiques de déontologie sur ce sujet, dont le percutant no!spec. Nous avons déjà eu plusieurs montées de lait au sujet d’organisateurs de concours peu scrupuleux et nous ne cessons de réclamer des pratiques respectueuses de notre statut professionnel. Malheureusement, des services de design en ligne comme, 99designs ou Crowdspring, nous force à constater que ces mauvaises pratiques sont tenaces… »

Comme la SDGQ, je ne suis pas non plus un partisan du travail spéculatif, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Je pense que demander à plusieurs agences de soumettre des idées ou des maquettes sans être rémunéré n’est pas une pratique très honnête. On voit d’ailleurs ce type de demande uniquement dans ma sphère d’activité. On ne demandera jamais à un avocat ou un comptable de lancer quelques idées sans honoraires afin de comparer leurs valeurs aux autres. On ne verra jamais, non plus, des architectes élaborer des plans sans revenus garantis. Je n’ai pas de problème à répondre à des demandes de prix, je considère cela normal. Mais livrer des idées pour rien, ça ne me revient pas trop. Engagez-moi et des idées vous en aurez une tonne.

Un autre combat inutile est le débat sur la venue du consultant Clotaire Rapaille à Québec. Je respecte beaucoup ce que ce bonhomme a réalisé dans le passé, j’ai lu 2 de ses livres et je l’ai trouvé pertinent et intéressant, mais avant tout original dans son approche. Encore ici, je ne comprends pas le bashing que l’on fait sur lui. J’ai lu deux ou trois articles dans des quotidiens qui m’ont fait sursauter : a) nous, les firmes du Québec, serions en mesure de répondre à ce mandat – 1-) je suis d’accord et pas. Avoir un oeil extérieur quand on veut des clients d’ailleurs, ce n’est pas mauvais. 2-) Pourquoi applaudissons-nous l’agence Sid Lee qui vend des concepts à Paris ou Amsterdam, mais sommes outrés de voir débarquer Rapaille à Québec… La mondialisation, ce n’est pas à sens unique. 3-) De plus, ça me fait rigoler comme professionnel de Com vivant en région, de voir la fuite d’un mandat intéressant à l’étranger : nous vivons ça très souvent quand des dossiers fuient notre région pour Montréal ou Québec – comme quoi, la réalité de chacun est ressemblante… b-) pourquoi ne pas laisser la chance au coureur? On fait des parodies, on rit de ses lunettes noires, on diminue ses réalisations… je trouve ça cheap et plutôt facile. La jalousie n’est jamais bonne conseillère. c-) 300,000 $ pour des honoraires, c’est ÉNNNOOORME. Baaaah. Ce qui est ordinaire, c’est de verser des honoraires et de ne rien recevoir ou d’être mal servi. Pour un mandat d’une telle envergure, ça ne me semble pas exagéré. Quand on compare ce budget à bien d’autres honoraires professionnels qu’ils soient judiciaires ou comptables, ce n’est pas démesuré. Je trouve même ça intéressant, la notion de payer le gros prix pour des idées.

Je considère que sortir dans la rue ou dans un blogue ou un journal pour ce genre de connerie, cela ne donne rien. Choisissez vos combats que diable! Une compagnie qui décide de se payer un logo à 300 $ ne viendrait jamais me voir de toute façon. Pourquoi m’occuper de ça? C’est inutile. Même si je sors dans la rue avec ma pancarte (bien designée, nous sommes graphistes quand même…) le client qui cherche ce genre de deal ne paiera jamais pour mes services. C’est un con? Non. Fauché? Peut-être. Raison de plus pour ne pas lui en vouloir… Si une entreprise aime mieux se payer un site internet déjà monté en kit, why not? Ça m’enlève de quoi à moi? Ça me rend moins professionnel? Non. Ça ne m’enlève rien. Y aura toujours des clients qui auront besoin du genre de service que je donne. L’idée de forcer quelqu’un à travailler avec moi, de quelques manières que ce soit, me répugne. Je veux avant tout être choisi pour mes idées, pas pour mes petites factures (j’en ai déjà parlé ici).

Si vous avez le goût de vous battre pour des idées ou des grandes causes, je connais plein d’organismes à but non lucratif qui se cherchent des boîtes créatives pour leur produire de super campagnes. Ça, ce sont des causes pour lesquelles se battre vaut la peine…

Billets que vous pourriez aimer

Montréal, les écureuils et les vieilles Anglaises.

ou – Quand la réalité dépasse la fiction, c’est selon…

Montréal. Août 1986. Je marche nonchalamment en direction d’une épicerie dans Westmount. Mon appartement est à Saint-Henri, mais j’ai quand même de la classe et je préfère faire mes courses chez Steinberg’s sur Sherbrooke Ouest. De l’autre côté du tunnel. C’est moins déprimant qu’au Métro sur St-Jacques. Je suis pauvre comme seul un étudiant peut l’être, mais j’ai du goût. Ce n’est pas ce que vous aurait dit mon père à l’époque, car j’ai un look qui décale avec le décor : les cheveux spikés dans les airs parfumés au Adorn (le fixatif le plus puissant que la terre a connu — aussi collant qu’odorant (je soupçonne Sam Raimi de l’avoir utilisé dans sa trilogie Spiderman) — une ligne de mascara sous les yeux, un jeans troué, des Docs Martins, un t-shirt des Cramps et un super Walkman Sony jaune — (Sports-Autoreverse) à la ceinture. Pauvre, mais avec du style, quoi. Le look qui fait peur. Surtout aux personnes âgées. Pourtant je suis gentil comme tout, j’ai uniquement l’air, et la musique dans mes oreilles. La preuve, c’est qu’en traversant le parc je suis attiré par une petite bête qui pleure son malheur. Je m’approche doucement. Un écureuil est là, blessé, couvert de sang. Surement attaqué par un méchant gros minet. Mon coeur saigne comme la bête. Je ne peux le laisser comme ça. Il souffre le pauvre. Je suis attendri, à tel point que je décide de mettre sur pause mon super Walkman Sony jaune (Sports-Autoreverse) et m’approcher doucement de l’animal apeuré. Parenthèse importante, ici : l’animal ne peut faire la différence entre une personne normale et moi; s’il a peur, c’est uniquement parce qu’il est blessé et non parce que j’ai un look punkie. Mauvaise langue, va. Fin de la parenthèse. Me voilà donc tout proche de l’animal en pleurs. Je décide de le prendre dans mes bras, même s’il saigne abondamment. Comme mon voisin de palier sur la rue Cazelais étudie pour devenir vétérinaire, je me dis dans ma petite tête de cheveux adornés qu’il réparera la bête en moins de temps que cela me prend pour me désadorner les cheveux. Je ne veux pas faire de mal à cette pauvre petite bête déjà tellement amochée, je tente de créer avec mon chandail un certain brancard improvisé que je glisse doucement sous l’animal. Un vrai ambulancier. Pour être certain d’être synchro, je compte dans ma tête, comme le font les brancardiers lorsque vient le temps de soulever un corps. Je suis dedans. Pas à peu près. Je suis le sauveur des animaux. Un Tarzan blond. Un docteur Doolittle francophone, habitant dans St-Henri. Un Daktari des temps modernes. 1, 2, 3, allez hop! L’opération ramassage est un succès total. L’animal est maintenant dans son hamac improvisé, saignant sur le visage de Lux Interior, chanteur des Cramps. Fais chier. J’aimais beaucoup ce chandail. Mais qu’à cela ne tienne. J’ai une vie à sauver. L’animal est groggy. Il a les yeux dans la graisse de bines, mais il est surtout terrifié. Je vois bien que ça ne va pas bien pour lui. Il doit se demander ce que je fais. En plus de ne pas ressembler à un vétérinaire, je sens la colle à prélart. Rien de bien apaisant pour un animal blessé. Afin de le rassurer, je décide de le flatter. Le caresser. Je me dis que de cette manière, il saura que je suis là pour le protéger. La compassion demeure le meilleur moyen pour entreprendre une relation aidant/malade. Cours Docteur Welby 101 (ancêtre du Dr House, pour les plus jeunes). Je laisse une main sur la pseudo civière et de l’autre tente un léger effleurement entre ses deux oreilles. Avertissement. Le texte qui suit pourrait perturber certaines âmes sensibles. Fin de l’avertissement. L’animal voyant arriver ce doigt, pourtant si plein de sympathie pense tout de suite que j’ai décidé d’en finir avec lui. Il ne fait ni un, ni deux et me gobe le doigt. HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Je vous épargne les sacres, blasphèmes, hurlements, pleurs et cris qui sortent de ma bouche et larmes de mes yeux. L’écureuil décide que c’est lui ou moi. Mon doigt est bien coincé entre ses deux incisives, et il n’a vraiment pas l’intention d’abandonner sa prise. Je suis obligé de lâcher la faux brancard pour tenter le sauvetage de mon index droit. Je hurle. La bête n’est plus dans mon chandail, mais pend au bout de mon doigt. Suspendu à mon index. Pas besoin de vous dire que c’est extrêmement douloureux. Je re-hurle, re-sacre. Et là, tout près de moi. Une petite vieille anglaise qui autrement aurait eu peur de mon look, me crie des injures : « Stop beating the squirrel, you!!!! Stop beating this poor baby…!!! ». Comme si j’avais besoin de ça… C’est moi la victime, Miss Westmount 45′, pas le poor baby. Sous les injures, je tente le tout pour le tout et cogne l’animal contre un tronc d’arbre pour lui faire lâcher prise. La vieille encore plus scandalisée ameute d’autres petites vieilles autour d’elle. Je n’en reviens pas. Tout l’AFEAS de Westmount est en train de tenir une réunion spéciale, le sujet au menu : les jeunes et la violence faite aux animaux. Finalement, l’animal ouvre la bouche et libère mon doigt ensanglanté. Je capote. Ça fait mal. Je me dis que je ne pourrai plus jamais tenir un crayon à nouveau – pour un graphiste de l’ère pré-Mac, c’est la fin du monde, rappelons-le. Mon chandail des Cramps est plein de sang. Lux Interior, aussi, mais lui est habitué de l’être. Mon doigt ressemble à une saucisse à hotdog trempée dans le ketchup et je vois le regard plein de dégoût du Old Ladie’s Club of Westmount sur moi. Du moins, plus qu’à l’habitude. J’utilise le peu de t-shirts immaculé qu’il me reste pour me faire un semblant de pansement. Finalement, c’est moi qui irai chez mon voisin-vétérinaire-en-devenir pour me faire dire d’aller me faire piquer pour le tétanos au CLSC (pour prévenir la rage) et me faire coudre l’index (8 points). Perception 1 — Réalité 0. Encore une fois. Un petit clin d’oeil montréalais pour vous dire que je serai à la conférence d’Info-Presse sur le web participatif, demain, mercredi. Si je vois un écureuil, même mort, je ne m’en approche pas. Même s’il parle français. Promis.

Montréal. Août 1986. Je marche nonchalamment en direction d’une épicerie dans Westmount. Mon appartement est à Saint-Henri, mais j’ai quand même de la classe et je préfère faire mes courses chez Steinberg’s sur Sherbrooke Ouest. De l’autre côté du tunnel. C’est moins déprimant qu’au Métro sur St-Jacques. Je suis pauvre comme seul un étudiant peut l’être, mais j’ai du goût. Ce n’est pas ce que vous aurait dit mon père à l’époque, car j’ai un look qui décale avec le décor : les cheveux spikés dans les airs parfumés au Adorn (le fixatif le plus puissant que la terre a connu — aussi collant qu’odorant (je soupçonne Sam Raimi de l’avoir utilisé dans sa trilogie Spiderman) — une ligne de mascara sous les yeux, un jeans troué, des Docs Martins, un t-shirt des Cramps et un super Walkman Sony jaune — (Sports-Autoreverse) à la ceinture. Pauvre, mais avec du style, quoi. Le look qui fait peur. Surtout aux personnes âgées. Pourtant je suis gentil comme tout, j’ai uniquement l’air, et la musique dans mes oreilles. La preuve, c’est qu’en traversant le parc je suis attiré par une petite bête qui pleure son malheur. Je m’approche doucement. Un écureuil est là, blessé, couvert de sang. Surement attaqué par un méchant gros minet. Mon coeur saigne comme la bête. Je ne peux le laisser comme ça. Il souffre le pauvre. Je suis attendri, à tel point que je décide de mettre sur pause mon super Walkman Sony jaune (Sports-Autoreverse) et m’approcher doucement de l’animal apeuré. Parenthèse importante, ici : l’animal ne peut faire la différence entre une personne normale et moi; s’il a peur, c’est uniquement parce qu’il est blessé et non parce que j’ai un look punkie. Mauvaise langue, va. Fin de la parenthèse. Me voilà donc tout proche de l’animal en pleurs. Je décide de le prendre dans mes bras, même s’il saigne abondamment. Comme mon voisin de palier sur la rue Cazelais étudie pour devenir vétérinaire, je me dis dans ma petite tête de cheveux adornés qu’il réparera la bête en moins de temps que cela me prend pour me désadorner les cheveux. Je ne veux pas faire de mal à cette pauvre petite bête déjà tellement amochée, je tente de créer avec mon chandail un certain brancard improvisé que je glisse doucement sous l’animal. Un vrai ambulancier. Pour être certain d’être synchro, je compte dans ma tête, comme le font les brancardiers lorsque vient le temps de soulever un corps. Je suis dedans. Pas à peu près. Je suis le sauveur des animaux. Un Tarzan blond. Un docteur Doolittle francophone, habitant dans St-Henri. Un Daktari des temps modernes. 1, 2, 3, allez hop! L’opération ramassage est un succès total. L’animal est maintenant dans son hamac improvisé, saignant sur le visage de Lux Interior, chanteur des Cramps. Fais chier. J’aimais beaucoup ce chandail. Mais qu’à cela ne tienne. J’ai une vie à sauver. L’animal est groggy. Il a les yeux dans la graisse de bines, mais il est surtout terrifié. Je vois bien que ça ne va pas bien pour lui. Il doit se demander ce que je fais. En plus de ne pas ressembler à un vétérinaire, je sens la colle à prélart. Rien de bien apaisant pour un animal blessé. Afin de le rassurer, je décide de le flatter. Le caresser. Je me dis que de cette manière, il saura que je suis là pour le protéger. La compassion demeure le meilleur moyen pour entreprendre une relation aidant/malade. Cours Docteur Welby 101 (ancêtre du Dr House, pour les plus jeunes). Je laisse une main sur la pseudo civière et de l’autre tente un léger effleurement entre ses deux oreilles. Avertissement. Le texte qui suit pourrait perturber certaines âmes sensibles. Fin de l’avertissement. L’animal voyant arriver ce doigt, pourtant si plein de sympathie pense tout de suite que j’ai décidé d’en finir avec lui. Il ne fait ni un, ni deux et me gobe le doigt. HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Je vous épargne les sacres, blasphèmes, hurlements, pleurs et cris qui sortent de ma bouche et larmes de mes yeux. L’écureuil décide que c’est lui ou moi. Mon doigt est bien coincé entre ses deux incisives, et il n’a vraiment pas l’intention d’abandonner sa prise. Je suis obligé de lâcher la faux brancard pour tenter le sauvetage de mon index droit. Je hurle. La bête n’est plus dans mon chandail, mais pend au bout de mon doigt. Suspendu à mon index. Pas besoin de vous dire que c’est extrêmement douloureux. Je re-hurle, re-sacre. Et là, tout près de moi. Une petite vieille anglaise qui autrement aurait eu peur de mon look, me crie des injures : « Stop beating the squirrel, you!!!! Stop beating this poor baby…!!! ». Comme si j’avais besoin de ça… C’est moi la victime, Miss Westmount 45′, pas le poor baby. Sous les injures, je tente le tout pour le tout et cogne l’animal contre un tronc d’arbre pour lui faire lâcher prise. La vieille encore plus scandalisée ameute d’autres petites vieilles autour d’elle. Je n’en reviens pas. Tout l’AFEAS de Westmount est en train de tenir une réunion spéciale, le sujet au menu : les jeunes et la violence faite aux animaux. Finalement, l’animal ouvre la bouche et libère mon doigt ensanglanté. Je capote. Ça fait mal. Je me dis que je ne pourrai plus jamais tenir un crayon à nouveau – pour un graphiste de l’ère pré-Mac, c’est la fin du monde, rappelons-le. Mon chandail des Cramps est plein de sang. Lux Interior, aussi, mais lui est habitué de l’être. Mon doigt ressemble à une saucisse à hotdog trempée dans le ketchup et je vois le regard plein de dégoût du Old Ladie’s Club of Westmount sur moi. Du moins, plus qu’à l’habitude. J’utilise le peu de t-shirts immaculé qu’il me reste pour me faire un semblant de pansement. Finalement, c’est moi qui irai chez mon voisin-vétérinaire-en-devenir pour me faire dire d’aller me faire piquer pour le tétanos au CLSC (pour prévenir la rage) et me faire coudre l’index (8 points). Perception 1 — Réalité 0. Encore une fois. Un petit clin d’oeil montréalais pour vous dire que je serai à la conférence d’Info-Presse sur le web participatif, demain, mercredi. Si je vois un écureuil, même mort, je ne m’en approche pas. Même s’il parle français. Promis.

Billets que vous pourriez aimer

Être ou ne paraître.

Telle est la question..? Pas vraiment. La réponse dans mon cas est sans équivoque : vous êtes ce que vous êtes. Point. Quelle est cette manie de toujours vouloir se présenter autrement de ce que nous sommes vraiment. À quoi ça rime?

Telle est la question..? Pas vraiment. La réponse dans mon cas est sans équivoque : vous êtes ce que vous êtes. Point. Quelle est cette manie de toujours vouloir se présenter autrement de ce que nous sommes vraiment. À quoi ça rime?

J’ai rencontré, il y a quelques mois, une entreprise qui voulait me confier un mandat d’image corporative. Après avoir pris connaissance de leurs demandes et analysé leur ADN, j’ai émis quelques avenues possibles que je considérais intéressantes. Bien collées à leur réalité. Ils n’ont pas aimé. Ils ont le droit, je ne remets pas cela en question (je ne possède pas la vérité ultime), mais les raisons évoquées, elles, ne tenaient pas la route. Ils trouvaient que ça leur ressemblait trop. Que ce que je proposais comme projet était trop près de la réalité.

CLIENT « On ne veut pas que les gens nous perçoivent de cette manière… »

TM « Mais c’est ce que vous êtes, messieurs… »

CLIENT «… On veut paraître plus big. »

TM « Mais vous ne l’êtes pas, messieurs… »

CLIENT « Personne ne voudra faire affaire avec notre micro entreprise, on veut que les gens pensent que nous sommes beaucoup plus gros que ça, en réalité… »

TM « Mais vous ne l’êtes pas messieurs… »

CLIENT « … peut-être, mais on est pas obligé de le dire… »

TM « Vous pensez que vos clients ne s’en rendront jamais compte? Prenez un mec qui a une perruque affreuse qui lui va mal, vous ne pensez pas qu’il gagnerait à accepter sa calvitie et mettre de l’avant ses avantages au lieu de raconter une histoire qu’il est le seul à croire? »

Pour moi « être big » n’était pas un avantage concurrentiel – à la limite le contraire : plus c’est gros, plus c’est impersonnel. « Être big » ça parle de quantité et non de qualité. J’avais le goût de leur parler des chips sans cholestérol, de Bell et de leur belle vie, ou des entreprises dont les communications dépeignent d’une façon si différente que ce qu’ils sont vraiment… Ça ne me rentre pas dans la tête. Je ne comprends pas les entreprises (et les gens, c’est bon pour les deux) qui ne réalisent pas encore qu’il n’existe aucun avantage à se présenter faussement. Vous prenez les gens pour des cons? Vous pensez que le simple fait de vous rentrer le ventre vous fera perdre votre bedaine? Elle paraîtra peut-être moins, mais vous aurez les épaules arquées, la face rouge et vous serez à bout de souffle quand vous parlerez. Naturel au max, finalement. Le toc. Le faux. Ça finit toujours par vous sauter au visage. Ça finit toujours par vous faire mal paraître. Par faire le contraire de ce que vous vouliez faire. Ça me rappelle l’époque où je racontais un mensonge à ma mère. À toutes les questions qu’elle me posait, mes mauvaises réponses creusaient le trou dans lequel je m’enfonçais de plus en plus. Ce calvaire qui me faisait passer pour un menteur pathétique aurait pu être épargné si j’avais dès le début avoué mon erreur au lieu de m’obstiner à fuir la vérité.

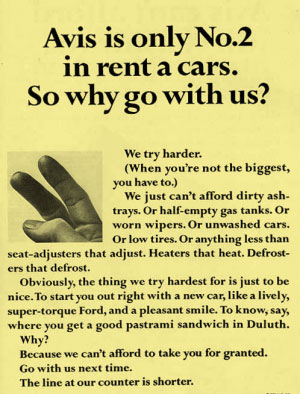

En 1963, l’agence Doyle Dane Bernbach, secouait le monde de la publicité en créant une annonce pour Avis : We Try Harder. Pour la première fois en pub, une entreprise admettait qu’elle était le numéro 2 dans son domaine. Pas le numéro 1, le 2 ! L’argumentaire d’Avis était que puisqu’il était deuxième dans leur marché, la compagnie de location d’autos devait travailler encore plus fort en donnant encore plus de service que la compétition pour se démarquer de celle-ci. Audacieux et créatif, mais avant tout, d’une transparence révolutionnaire. Regardez autour de vous et analyser les campagnes de pub qu’on vous propose, vous serez séduite par celle qui flatte votre intelligence de consommateur et indifférent ou pire révolté par le discours qui sent l’arnaque.

Le capital de sympathie pour une marque s’acquiert par des actions et une attitude honnêtes. C’est pas parce vous dites que vous êtes bon qu’on doit vous croire sur parole…

Billets que vous pourriez aimer

Grands talents, manifestez-vous!

J’ai le goût de travailler avec du monde le fun. J’ai le goût de m’entourer de talents. De grands talents. Vous êtes graphiste, animateur 3-D, scénariste, rédactrice, correcteur, photographe, styliste, organisatrice, programmeur, illustratrice, peintre, traducteur, réalisatrice, linguiste, recherchiste, relationniste ou vous faites simplement un métier que vous pensez qui pourrait aider mes clients ou moi, faites-le moi savoir. J’ai besoin de vous.

J’ai le goût de travailler avec du monde le fun. J’ai le goût de m’entourer de talents. De grands talents. Vous êtes graphiste, animateur 3-D, scénariste, rédactrice, correcteur, photographe, styliste, organisatrice, programmeur, illustratrice, peintre, traducteur, réalisatrice, linguiste, recherchiste, relationniste ou vous faites simplement un métier que vous pensez qui pourrait aider mes clients ou moi, faites-le moi savoir. J’ai besoin de vous.

Je travaille déjà avec des sous-traitants talentueux, mais je ne voudrais surtout pas passer à côté de personnes exceptionnelles qui m’aideraient à réaliser des mandats encore mieux que je ne le ferais seul. Je considère que personne n’est bon dans tout. Y a des dossiers dans lesquels certains sont meilleurs que d’autres. Chacun a ses forces. Plus j’ai de gens différents qui travaillent avec moi, mieux je peux répondre à des projets de toutes sortes. Et j’ai beaucoup de mandats que je pourrais partager. Si je livre plus vite et mieux, mes clients seront les grands gagnants.

Mais attention, je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux que du bonbon. Si vous êtes le seul à vous considérez top, j’aimerais mieux que ce soit les autres qui vous trouvent bon. Je vous veux autonome, passionné et surtout débordant de créativité. Si vous êtes drôle en plus et que vous partagez les mêmes goûts que moi, c’est encore mieux!

L’endroit physique d’où vous travaillerez m’importe peu, dans la mesure où l’on peut communiquer par téléphone / chat / Skype / courriel. De toute façon, je ne vous veux pas dans mon bureau, si ce n’est que pour jaser des dossiers. Vous pouvez parler anglais, espagnol, mandarin ou français. Vous pouvez être noir, jaune, rouge, bleu ou blanc. Homme ou femme. Jeune ou vieux, mais disons plus jeune que vieux. Pour baisser l’âge moyen de l’équipe, mettons. Et surtout, brasser le « vieux » avec vos idées flyées (mais je vous avertis que le bonhomme patine encore assez vite…). Vous pouvez travailler pour des concurrents, dans la mesure où le secret des dossiers est respecté.

Je paie très bien et je donne beaucoup de mérite : je ne cache jamais mes pigistes, mais les nomme à la moindre occasion et les réfère à d’autres. Les clients qui me choisissent, le font parce qu’ils pensent que je serai en mesure de réaliser leurs mandats du mieux que je le peux. Si je pense que je dois engager des ressources externes, c’est parce que je considère que d’autres sont meilleurs dans leurs domaines appropriés. Les gens forts s’entourent de gens forts. Je préfère un mandat génial créé en équipe, qu’un négligé réalisé seul. Je n’encourage pas le travail au noir, vous devez me facturer. Ce que vous faites de vos honoraires m’importe peu, je veux simplement une facture.

Ça vous intéresse? Allez, ça serait cool! Commencez par m’envoyer un courriel : info [ at ] traitdemarc.com, ensuite on verra…

> L’urgence du moment est surtout au niveau de la programmation web…

Billets que vous pourriez aimer

Spectacle bénéfice pour Haïti au Saguenay

Les artistes du spectacle Ecce Mundo, le groupe Celtic Rythm et d’autres artistes de la région s’unissent sur scène pour aider Haïti. Toutes les sommes amassées lors de ce spectacle, présenté le jeudi 28 janvier à 20 h à l’Hôtel La Saguenéenne, seront remises à la Croix-Rouge canadienne pour le Fonds de Secours « Tremblement de terre en Haïti ».« Nous sommes tous touchés, de loin ou de près, par l’ampleur de la catastrophe qui touche Haïti depuis plus d’une semaine. Ayant moi-même vécu plus de quatre ans à Port-au-Prince, je cherchais, comme bien des gens, à mettre la main à la pâte pour leur venir en aide. L’idée d’organiser un spectacle s’est imposée d’elle-même. Il s’agit là d’une belle manière de démontrer une solidarité et d’envoyer un message d’espoir à ce peuple», estime l’initiatrice du projet, Julie Dubois-Gravel. Les organisateurs de cette soirée-bénéfice remercient leurs précieux collaborateurs et partenaires sans qui rien de tout cela ne serait possible: la troupe d’Ecce Mundo, l’Hôtel La Saguenéenne, Objectif Scène, LSM Son & Lumière, Traitdemarc, ICLT ainsi que les artistes et artisans. Toute la population est donc invitée à assister à ce spectacle-bénéfice le jeudi 28 janvier à 20 h à l’Hôtel La Saguenéenne. Le coût des billets est fixé à 15$. Des bénévoles seront également sur place, tout au long de la journée, pour amasser les dons volontaires.

Les artistes du spectacle Ecce Mundo, le groupe Celtic Rythm et d’autres artistes de la région s’unissent sur scène pour aider Haïti. Toutes les sommes amassées lors de ce spectacle, présenté le jeudi 28 janvier à 20 h à l’Hôtel La Saguenéenne, seront remises à la Croix-Rouge canadienne pour le Fonds de Secours « Tremblement de terre en Haïti ».« Nous sommes tous touchés, de loin ou de près, par l’ampleur de la catastrophe qui touche Haïti depuis plus d’une semaine. Ayant moi-même vécu plus de quatre ans à Port-au-Prince, je cherchais, comme bien des gens, à mettre la main à la pâte pour leur venir en aide. L’idée d’organiser un spectacle s’est imposée d’elle-même. Il s’agit là d’une belle manière de démontrer une solidarité et d’envoyer un message d’espoir à ce peuple», estime l’initiatrice du projet, Julie Dubois-Gravel. Les organisateurs de cette soirée-bénéfice remercient leurs précieux collaborateurs et partenaires sans qui rien de tout cela ne serait possible: la troupe d’Ecce Mundo, l’Hôtel La Saguenéenne, Objectif Scène, LSM Son & Lumière, Traitdemarc, ICLT ainsi que les artistes et artisans. Toute la population est donc invitée à assister à ce spectacle-bénéfice le jeudi 28 janvier à 20 h à l’Hôtel La Saguenéenne. Le coût des billets est fixé à 15$. Des bénévoles seront également sur place, tout au long de la journée, pour amasser les dons volontaires.

Soyez généreux… encore une fois!

> Pour joindre le groupe Facebook de l’évènement.

> Pour acheter des billets

• La Saguenéenne 418-545-8326

• Bureau des Farandoles 418-549-4777

• Julie Dubois Gravel 418-944-3152

• Julie Lévesque 418-549-8433 ou 418-820-7627

Billets que vous pourriez aimer

« Rien n’arrête nos esprits »

Hier, Patrick Lagacé de La Presse posait une question existentialiste via son statut Facebook : « Question pour Dieu : Votre acharnement sur Haïti, c’est personnel ? » Pour ceux qui ne le savent pas encore, le pays, du moins sa capitale Port-au-Prince a été touchée par un violent séisme (magnitude 7 à l’échelle de Richter !!!). Bilan à jour, des centaines de morts, de disparus et des milliers de blessés… une ville dévastée, croulant sous les décombres (on dit qu’il y a plus de maisons détruites que de non touchées). Le désespoir. La misère. La mort. Difficile pour moi de rester insensible à ce qui se passe là-bas. Je vous ai déjà raconté que j’ai eu la chance de visiter ce pays à deux reprises. J’en avais parlé dans ce billet. Ce fut mon premier rendez-vous avec la misère. La vraie. Je me rappelle qu’avant de quitter, j’étais tombé sur la liste des pays les plus pauvres du monde, Haïti s’y retrouvait à la fin. Sur place, j’étais pourtant aux prises avec des sentiments contradictoires. Oui, la pauvreté se voyait partout : les détritus, les bâtiments détruits, les rats… mais aussi la chaleur, les sourires, les éclats de rire des Haïtiens. Un pays sans son peuple n’est rien d’autre qu’on lopin de terre. Même si cette moitié d’île n’avait qu’un bilan négatif au point de vue économique à offrir, la richesse de son peuple luttant désespérément pour s’en sortir lui valait le titre de perle des Antilles. Chaque fois que ce peuple avait toutes les raisons du monde d’abandonner, quand les épreuves se multipliaient, il s’est toujours relevé. La violence, la pauvreté, la dictature, les cataclysmes n’ont jamais réussi à détruire l’étincelle de leurs yeux. Il est impossible pour nous de se mettre à leur place. Nos grands combats sociaux et économiques sont si futiles comparativement à celui de survivre chaque matin. On peut les aider en pensée (!), mais un don à la Croix-Rouge serait plus pratique…

> Haïti par Arcade Fire | Le titre du billet est aussi tiré de la chanson

> Croix-Rouge Canadienne : 1 800 418-111 | www | Faites votre don en spécifiant dans le menu déroulant que c’est pour le tremblement de terre en Haïti

> Oxfam Québec

> Unicef Canada

> Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)

> Médecins du monde

> Médecins sans frontières

Billets que vous pourriez aimer

Femmes de société

D’abord remarqué sur le blogue de Patricia Tessier, l’article d’eMarketer traitant de l’impact des réseaux sociaux sur les femmes et leurs habitudes de consommation vient à nouveau de sonner la cloche aux entreprises qui hésitent toujours à les utiliser pour rejoindre leurs clientèles. Premièrement, on y apprend que le taux d’utilisation par les internautes de ces réseaux sociaux tels que Facebook ou de blogues, comme celui-ci, a grimpé de 58 % à 86 % de 2008 à 2009. Deuxièmement, et c’est le chiffre le plus remarquable, 80 % des internautes féminines interrogées sont devenues « adeptes » ou « fans » d’un produit ou d’une marque sur l’un de ces médias sociaux et, de plus, 72 % ont découvert de nouveaux produits grâce à ceux-ci. La moitié de ces femmes affirment avoir acheté un produit en raison de l’information prise sur ces réseaux. La moitié ! En fait, les achats effectués parce que l’on a trouvé l’info sur un blogue, lu un commentaire sur Facebook ou reçu un Twit ont augmenté considérablement. Les usagers semblent même plus réceptifs qu’il ne l’étaient en 2008, aux publicités qu’on retrouve sur ces sites, 9 % disent qu’ils regardent toujours (!) les pubs et que souvent ils cliquent pour en savoir plus; comparativement à seulement 2 % à pareille date l’an passé. 30 % disent parfois regarder, versus 13 % en 2008, et encore moins d’utilisateurs se disent ennuyés par ces publicités. « L’an passé, nos membres allaient en ligne pour trouver un produit, maintenant ils vont sur les reseaux sociaux pour trouver de l’aide sur leurs recherches, pour se faire conseiller et faciliter ainsi tout le processus d’achat. » Affirme Aliza Freud, fondatrice du réseau SheSpeaks pour lequel l’étude « Annual Social Media Study » a été commandée. « Les femmes sont maintenant plus à l’aise avec les médias sociaux ce qui signifie pour les marketeurs, une augmentation dans les habitudes de fréquentations de ceux-ci, de nouvelles opportunités de rejoindre des femmes de tous âges et une chance de les initier à une marque ou un produit et ainsi les influencer dans leur processus d’achat. » Les entreprises qui doutent encore du pouvoir absolu de créer une communication bidirectionnelle entre elles ou leurs produits et leurs clients passent à côté d’une opportunité de rejoindre, à peu de frais, ceux-ci. Non seulement les réseaux sociaux permettent de faire connaître une entreprise/un produit/une marque, mais ils représentent surtout l’occasion de connaître sa clientèle, de saisir rapidement ses goûts, ses attentes et ses déceptions vis-à-vis son offre. Nommez-moi un média traditionnel capable de faire tout ça?

D’abord remarqué sur le blogue de Patricia Tessier, l’article d’eMarketer traitant de l’impact des réseaux sociaux sur les femmes et leurs habitudes de consommation vient à nouveau de sonner la cloche aux entreprises qui hésitent toujours à les utiliser pour rejoindre leurs clientèles. Premièrement, on y apprend que le taux d’utilisation par les internautes de ces réseaux sociaux tels que Facebook ou de blogues, comme celui-ci, a grimpé de 58 % à 86 % de 2008 à 2009. Deuxièmement, et c’est le chiffre le plus remarquable, 80 % des internautes féminines interrogées sont devenues « adeptes » ou « fans » d’un produit ou d’une marque sur l’un de ces médias sociaux et, de plus, 72 % ont découvert de nouveaux produits grâce à ceux-ci. La moitié de ces femmes affirment avoir acheté un produit en raison de l’information prise sur ces réseaux. La moitié ! En fait, les achats effectués parce que l’on a trouvé l’info sur un blogue, lu un commentaire sur Facebook ou reçu un Twit ont augmenté considérablement. Les usagers semblent même plus réceptifs qu’il ne l’étaient en 2008, aux publicités qu’on retrouve sur ces sites, 9 % disent qu’ils regardent toujours (!) les pubs et que souvent ils cliquent pour en savoir plus; comparativement à seulement 2 % à pareille date l’an passé. 30 % disent parfois regarder, versus 13 % en 2008, et encore moins d’utilisateurs se disent ennuyés par ces publicités. « L’an passé, nos membres allaient en ligne pour trouver un produit, maintenant ils vont sur les reseaux sociaux pour trouver de l’aide sur leurs recherches, pour se faire conseiller et faciliter ainsi tout le processus d’achat. » Affirme Aliza Freud, fondatrice du réseau SheSpeaks pour lequel l’étude « Annual Social Media Study » a été commandée. « Les femmes sont maintenant plus à l’aise avec les médias sociaux ce qui signifie pour les marketeurs, une augmentation dans les habitudes de fréquentations de ceux-ci, de nouvelles opportunités de rejoindre des femmes de tous âges et une chance de les initier à une marque ou un produit et ainsi les influencer dans leur processus d’achat. » Les entreprises qui doutent encore du pouvoir absolu de créer une communication bidirectionnelle entre elles ou leurs produits et leurs clients passent à côté d’une opportunité de rejoindre, à peu de frais, ceux-ci. Non seulement les réseaux sociaux permettent de faire connaître une entreprise/un produit/une marque, mais ils représentent surtout l’occasion de connaître sa clientèle, de saisir rapidement ses goûts, ses attentes et ses déceptions vis-à-vis son offre. Nommez-moi un média traditionnel capable de faire tout ça?

> Pub « vintage » d’Avon, précurseur en résautage d’affaires