Éthique ou pathétique?

Quand je suis l’actualité judiciaire dans les journaux ou à la télé, je me demande souvent comment un avocat fait pour défendre un individu pour un crime abominable dont il semble être l’auteur. Je me demande comment, au-delà du mandat professionnel, il fait pour défendre l’indéfendable, pour plaider un geste totalement à l’opposé de ses valeurs intrinsèques. J’imagine que si je me pose la question c’est que je n’ai pas les aptitudes demandées pour faire ce métier, c’est évident. Et tout à coup, en me regardant dans un miroir, je réalise que je suis moi aussi confronté, à moindre mesure j’en conviens, a peut-être outre passé mes convictions quelques fois. Profession oblige. Il faut dire que si le métier d’avocat criminaliste en est un dont la perception est sévère parmi la population en général, celui de publicitaire n’a pas nécessairement des lettres de noblesse. Jacques Séguéla (le fils de « pub »), publicitaire légendaire français n’avait-il pas écrit un livre pamphlétaire autobiographique au tournant des années 1980 intitulé « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité — elle me croit pianiste dans un bordel ». La publicité outre ses beaux clips que vous aimez échanger sur YouTube ou ses catalogues au graphisme impeccable que vous feuilletez est avant tout un mode de persuasion et d’incitation. On parle ici de mousser la consommation d’un produit, d’un service ou d’une idée, pas de créer des films ou des oeuvres d’art. On parle ici de vous convaincre ou de vous faire changer d’avis sur un sujet précis. Comme l’avocat, le publicitaire peut avoir des clients dont les valeurs sont très différentes des siennes. Un client peut faire appel à mes talents pour vendre un truc que je considère futile ou banal, il peut aussi me demander de vous convaincre que son produit est meilleur que celui d’un autre, même s’il sait que c’est faux. Et que moi aussi, je le sais. Jusqu’où sommes-nous prêts à aller comme professionnel? Jusqu’où suis-je en mesure de faire mon travail de façon honnête sans sentir que je vais à l’encontre de mes convictions les plus profondes? Comment réussir à départager le travail et la vie de tous les jours? Il est là le problème. Les gens qui réussissent à mettre dans des cases différentes « famille », « boulot », « ami »et « client » sont capables de créer des liens personnels ou professionnels adaptés aux besoins. Pour les types, comme moi, pour qui la ligne est mince, c’est plus difficile. Je n’ai pas de multiples personnalités adaptables aux situations et j’ai des convictions et des valeurs indissociables de ma personne. Il m’est arrivé plus d’une fois de perdre un contrat ou un client uniquement parce que je pensais faire honorablement mon travail. À ce client qui voulait changer son logo malgré ma recommandation professionnelle de ne pas le faire, aurais-je dû lui mentir et lui en facturer un nouveau? Quand vient le temps de choisir entre charger des honoraires de création ou de conseiller un statu quo moins payant, on appelle ça de l’éthique au travail ou un travail pathétique?

Quand je suis l’actualité judiciaire dans les journaux ou à la télé, je me demande souvent comment un avocat fait pour défendre un individu pour un crime abominable dont il semble être l’auteur. Je me demande comment, au-delà du mandat professionnel, il fait pour défendre l’indéfendable, pour plaider un geste totalement à l’opposé de ses valeurs intrinsèques. J’imagine que si je me pose la question c’est que je n’ai pas les aptitudes demandées pour faire ce métier, c’est évident. Et tout à coup, en me regardant dans un miroir, je réalise que je suis moi aussi confronté, à moindre mesure j’en conviens, a peut-être outre passé mes convictions quelques fois. Profession oblige. Il faut dire que si le métier d’avocat criminaliste en est un dont la perception est sévère parmi la population en général, celui de publicitaire n’a pas nécessairement des lettres de noblesse. Jacques Séguéla (le fils de « pub »), publicitaire légendaire français n’avait-il pas écrit un livre pamphlétaire autobiographique au tournant des années 1980 intitulé « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité — elle me croit pianiste dans un bordel ». La publicité outre ses beaux clips que vous aimez échanger sur YouTube ou ses catalogues au graphisme impeccable que vous feuilletez est avant tout un mode de persuasion et d’incitation. On parle ici de mousser la consommation d’un produit, d’un service ou d’une idée, pas de créer des films ou des oeuvres d’art. On parle ici de vous convaincre ou de vous faire changer d’avis sur un sujet précis. Comme l’avocat, le publicitaire peut avoir des clients dont les valeurs sont très différentes des siennes. Un client peut faire appel à mes talents pour vendre un truc que je considère futile ou banal, il peut aussi me demander de vous convaincre que son produit est meilleur que celui d’un autre, même s’il sait que c’est faux. Et que moi aussi, je le sais. Jusqu’où sommes-nous prêts à aller comme professionnel? Jusqu’où suis-je en mesure de faire mon travail de façon honnête sans sentir que je vais à l’encontre de mes convictions les plus profondes? Comment réussir à départager le travail et la vie de tous les jours? Il est là le problème. Les gens qui réussissent à mettre dans des cases différentes « famille », « boulot », « ami »et « client » sont capables de créer des liens personnels ou professionnels adaptés aux besoins. Pour les types, comme moi, pour qui la ligne est mince, c’est plus difficile. Je n’ai pas de multiples personnalités adaptables aux situations et j’ai des convictions et des valeurs indissociables de ma personne. Il m’est arrivé plus d’une fois de perdre un contrat ou un client uniquement parce que je pensais faire honorablement mon travail. À ce client qui voulait changer son logo malgré ma recommandation professionnelle de ne pas le faire, aurais-je dû lui mentir et lui en facturer un nouveau? Quand vient le temps de choisir entre charger des honoraires de création ou de conseiller un statu quo moins payant, on appelle ça de l’éthique au travail ou un travail pathétique?

Je suis là à m’ouvrir devant vous, mais qu’en est-il de vos propres valeurs comme consommateur? Comment réagissez-vous devant une entreprise qui ne les respecte pas? Vous fermez les yeux? Vous achetez quand même? Une entreprise a-t’-elle besoin de partager les mêmes valeurs que vous pour que vous décidiez de vous engager envers elle? Je me souviens d’une entrevue de François Avard, le scénariste des « Bougons » qu’il avait donné à «Tout le monde en parle», où ils faisaient la morale aux personnes qui décriaient les conditions de travail chinoises ou indiennes en leur suggérant de ne plus acheter au Dollorama. Il leur disait de poser un geste précis. Comme dis mon chum Black : faut que les bottines suivent les babines…

Billets que vous pourriez aimer

Trouver sa voie.

Une chronique très intéressante de Pierre Foglia dans La Presse de samedi s’est promenée d’internaute en internaute toute la fin de semaine via Facebook et Twitter. Vous pouvez la lire en ligne, ici. Je vous la suggère d’ailleurs fortement. Je fais partie des nombreux admirateurs de Foglia; que je sois d’accord avec lui ou non n’a pas d’importance, du moment qu’il me fait réagir. Sa chronique de samedi parlait du bonheur au travail, par le fait de trouver sa voie. Ça m’a donné l’idée de vous raconter comment j’ai trouvé la mienne et si le coeur vous en dit, j’aimerais bien que vous me racontiez comment vous avez trouvé la vôtre… ou pourquoi vous ne tentez pas de la trouver.

Une chronique très intéressante de Pierre Foglia dans La Presse de samedi s’est promenée d’internaute en internaute toute la fin de semaine via Facebook et Twitter. Vous pouvez la lire en ligne, ici. Je vous la suggère d’ailleurs fortement. Je fais partie des nombreux admirateurs de Foglia; que je sois d’accord avec lui ou non n’a pas d’importance, du moment qu’il me fait réagir. Sa chronique de samedi parlait du bonheur au travail, par le fait de trouver sa voie. Ça m’a donné l’idée de vous raconter comment j’ai trouvé la mienne et si le coeur vous en dit, j’aimerais bien que vous me racontiez comment vous avez trouvé la vôtre… ou pourquoi vous ne tentez pas de la trouver.

Au secondaire, j’étais un élève moyen. Les cours de Sciences m’emmerdaient. J’avais une facilité en Français, peu d’aptitude en sports, mais j’étais un petit gars allumé. Assez vif d’esprit, toujours prêt à foncer dans les activités parascolaires et les projets connexes. Je dessinais énormément à l’époque, je faisais de la bande dessinée et des caricatures, les marges de mes cahiers étaient ornées d’illustrations à défaut de notes spectaculaires. Tout petit, je rêvais de faire carrière dans la bande dessinée, mais déjà malgré mes 16 ans, je voyais déjà peu de chance de réaliser un tel rêve. À la fin du secondaire, alors que 80 % de mes confrères avaient choisi leur métier en se dirigeant au Cégep (20 % avocat/ 20 % comptable/ 20 % médecin/ 20 % ingénieur), j’avais non seulement aucune idée où je voulais aller, mais j’avais tellement procrastiné que les notes obtenues ne me laissaient que trop peu de choix de carrière. J’avais opté pour les Lettres au Cégep de Chicoutimi. Je devais être le seul finissant du Séminaire de Chicoutimi, une école privée reconnue pour son excellence, à avoir « choisi » cette orientation. La première session m’avait un peu secoué. Les cours étaient intéressants, certains profs aussi, mais la plupart des étudiants inscrits tuaient le temps. J’avais l’impression d’être dans un purgatoire ou une salle d’attente. Nous étions tous là à attendre un miracle qui ne venait pas. J’avais commencé à me pointer de moins en moins à mes cours, tout me semblait plus intéressant qu’eux. Je griffonnais des caricatures dans le journal étudiant, y pondais quelques articles, faisais du théâtre, participais à la radio étudiante; bref, rien pour améliorer mes chances de survie académique. Je réussis tout de même à passer à travers les sessions, sur les fesses vous vous en doutez bien, et j’étais encore pris devant un choix de carrière qui ne venait pas.

J’avais décidé d’aller étudier en Design graphique à l’Université du Québec à Montréal. Je n’avais aucune idée de ce que cela pouvait représenter. Je dessinais, oui, mais beaucoup moins bien que les autres inscrits. J’avais des notions d’imprimerie apprises dans des emplois d’été, mais les autres étudiants débarquaient d’une Technique en graphisme ou avec un diplôme en Arts, et ce, d’un peu partout à travers la province. Mais je m’y voyais dans ce métier. Ça m’allumait. Et là il s’est passé quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j’avais l’impression que les cours que je complétais m’étaient utiles et que je performais. Que pour la première fois, il y avait au bout du tunnel une petite lumière indiquant que j’étais sur la bonne voie, la mienne du moins. Quand je descendais à la maison, à Chicoutimi, visiter mes parents, je voyais bien l’incrédulité dans le regard de mon père. Il se demandait bien ce que je ferais dans la vie. Graphiste? C’était plutôt difficile à expliquer comme métier (ça l’est encore, non? )… Je n’avais pas d’encouragement de sa part, mais ni le contraire par contre. Ma mère tempérait, comme elle l’a toujours fait, en lui expliquant du mieux qu’elle pouvait que je réussirais à faire quelque chose de ma vie. Mon père a été incrédule pendant bien des années, même après mes études. Et puis cette incrédulité s’est peu à peu transformée en fierté. Il ne maîtrisait toujours pas ce que je faisais dans la vie, mais savait que je la gagnais bien et que j’étais heureux. Comme lui l’avait toujours été au travail. N’était-ce pas tout simplement ce après quoi nous courrions tous, un peu de bonheur au travail?

Aujourd’hui, autour de moi, la plupart des gens que je connais n’ont pas suivi de ligne droite dans leur parcours de vie. La plupart ont tenté des trucs, réorienté leurs trajectoires pour arriver enfin à trouver le chemin qu’ils cherchaient. Les cheminements sont si particuliers et personnels à chacun qu’il est impossible d’en extraire une façon de faire unique. Aux parents, inquiets du cheminement de leurs enfants, je dirais de les laisser choisir. De leur laisser le temps. De ne surtout pas leur imposer nos rêves, mais de les aider à réaliser les leurs. Je me souviens d’une belle publicité télé, diffusée il y a quelques années, sur les métiers professionnels : un jeune racontait à ses parents qu’il voulait devenir soudeur, et ceux-ci transformant leur déception qu’il ne choisisse pas un métier « plus gamour » lui disait : tu seras le meilleur soudeur que le monde a connu… Les métiers ne sont pas obligatoirement transférables de père en fils ou de mère en fille, mais la passion, si. La passion permet de racrocher les décrocheurs. La passion, c’est tout ce qui compte. Le reste suivra.

Billets que vous pourriez aimer

Loin des yeux, loin du coeur.

Anecdote. Je suis en fin de location automobile. Il me reste quelques jours à rouler avec ma voiture et je devrai la ramener au garage. Comme il est le cas pour la plupart des locataires, j’ai dû suivre une série de procédures telles qu’une inspection en règle avant la fin de mon bail. Le mec qui l’a réalisé venait d’une firme indépendante et professionnelle, il était assez sympathique et très consciencieux; il m’a contacté, a pris rendez-vous et a scruté mon véhicule une bonne demi-heure, prenant notes et photos. Bref, après son examen attentif, il m’a fourni une adresse internet par laquelle je pouvais voir et surtout quantifier l’acuité de son travail. Je trouvais ça full 2.0. Assis devant mon ordi, après avoir entré mon numéro de dossier ainsi que mon numéro de série, j’étais en mesure d’avoir le montant que je devais à mon locateur : 680 $. 680 $ (avant taxes) ! Mon auto a à peine trois ans, 37 000 km, nickel, mais on me demandait quand même 680 $ avant de leur remettre… Je trouvais ça ordinaire et abusif. Alors, j’ai décidé d’appeler mon locateur, comme le veut la procédure. Après avoir choisi la langue dans laquelle je voulais que l’on s’adresse à moi, traversé le répertoire téléphonique jusqu’à mon choix, j’ai enfin pu parler à une responsable de la clientèle de mon constructeur automobile. J’expliquai que je venais de prendre note de mon inspection et que je n’étais pas tout à fait d’accord avec ses conclusions. Avec mon interlocutrice, nous passâmes point par point le document, pour en arriver à deux conclusions bien différentes. Elle considérait chacun des points valables et non négociables. De mon côté, je contestais 6 points sur 8. La plupart de nos points en litige étaient, vous vous en doutez bien, des « piqures » à la peinture originale de l’automobile. À mon humble avis de consommateur et non de carrossier expérimenté, leurs demandes étaient trop sévères ; je m’obstinai en lui rappelant que je n’ai toujours conduit qu’en ville sur une route asphaltée, que je n’ai pas de chalet et que je n’ai roulé que 13 000 km par année. Rien n’y faisait. La représentante à la clientèle restait campée sur ses positions. De mon côté, le ton montait… **** Confidence : j’ai reçu de mon père des gènes très forts de revendicateur quand vient le temps de me farcir un mec ou une nana d’un service à la clientèle téléphonique… Vidéotron, Future Shop, mais surtout Bell ont goûté plus d’une fois à ma médecine… Voici ma procédure habituelle : 1. L’approche — a) je suis courtois et mets la table en exposant ma demande — b) si j’ai attendu une demi-heure après la ligne, je passe déjà en mode impertinent. 2. Réponse du préposé a) s’il me prend pour un con en me récitant des conneries (du genre de Bell : avez-vous branché votre modem?) je perds patience et demande de passer à une étape ultérieure et de parler à quelqu’un d’autre. b) si je sens que rien ne se passera avec la discussion malgré le ton du conseiller, je demande de parler à son supérieur. 3. Le supérieur — a) de par sa nature, il ou elle est déjà plus vivace, ne supporte pas la bousculade, mais a souvent des réponses plus tangibles et des arguments qui sortent du guide. C’est avec le supérieur qu’il faut négocier. (D’ailleurs, il m’arrive de demander directement un supérieur quand vient le temps de demander des trucs… Bon. Fin de la confidence **** Je disais donc que de mon côté, le ton montait. J’étais impressionné par le détachement total de mon interlocutrice; pour elle, le rapport faisait foi de tout. Elle ne voulait et ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour baisser la facture. Et ce, malgré mes arguments, ma mauvaise foi, ma colère à peine dissipée devant un tel entêtement. Après avoir épuisé toutes mes ressources et mon venin, j’ai décidé de leur dire que plus jamais je n’achèterai ou ne louerai une voiture de cette marque en ajoutant que je voulais parler à son supérieur… À ma grande surprise, le mec qui m’a parlé était très courtois, non sans me donner raison, il m’a conseillé de téléphoner à mon concessionnaire régional et leur expliquer mon litige. Bon. J’y avais pensé, mais ce n’était pas dans la procédure de retour exigée par le manufacturier. J’étais donc dans l’obligation de raconter mon histoire une seconde reprise à un autre intervenant. À la différence que contrairement à la précédente, la réception fût directe, compréhensive et courtoise. On a discuté de certaines éventualités et nous avons convenu de nous rencontrer pour évaluer la situation. Résultat : aucune facture. Le gars a usé de sa tête et a réussi à ne pas appliquer bêtement une résolution, une procédure en tenant compte de mes arguments. Et ça m’a fait réaliser que c’est de cette unique manière qu’une entreprise peut réussir à performer malgré une concurrence mondiale venant d’Internet : en réussissant à s’adapter plus facilement, à sortir des conventions et de travailler dans le sens de son client. En offrant un service impec ‘. Tout ce que je demandais à mon interlocutrice à l’autre bout du fil … et du monde, c’était tout simplement ça : voir autrement que ce qui est écrit dans son guide de la clientèle. Mon représentant régional a tout de suite usé de bon sens. Et ne m’a pas uniquement réglé mon litige, mais plus important encore il m’a conservé comme client. Pas en me forçant par des contrats ou des rabais à l’achat, mais par une compréhension commerce / client impeccable. Y a pas une publicité, même la plus géniale qui soit, qui rivalise avec ça…

Anecdote. Je suis en fin de location automobile. Il me reste quelques jours à rouler avec ma voiture et je devrai la ramener au garage. Comme il est le cas pour la plupart des locataires, j’ai dû suivre une série de procédures telles qu’une inspection en règle avant la fin de mon bail. Le mec qui l’a réalisé venait d’une firme indépendante et professionnelle, il était assez sympathique et très consciencieux; il m’a contacté, a pris rendez-vous et a scruté mon véhicule une bonne demi-heure, prenant notes et photos. Bref, après son examen attentif, il m’a fourni une adresse internet par laquelle je pouvais voir et surtout quantifier l’acuité de son travail. Je trouvais ça full 2.0. Assis devant mon ordi, après avoir entré mon numéro de dossier ainsi que mon numéro de série, j’étais en mesure d’avoir le montant que je devais à mon locateur : 680 $. 680 $ (avant taxes) ! Mon auto a à peine trois ans, 37 000 km, nickel, mais on me demandait quand même 680 $ avant de leur remettre… Je trouvais ça ordinaire et abusif. Alors, j’ai décidé d’appeler mon locateur, comme le veut la procédure. Après avoir choisi la langue dans laquelle je voulais que l’on s’adresse à moi, traversé le répertoire téléphonique jusqu’à mon choix, j’ai enfin pu parler à une responsable de la clientèle de mon constructeur automobile. J’expliquai que je venais de prendre note de mon inspection et que je n’étais pas tout à fait d’accord avec ses conclusions. Avec mon interlocutrice, nous passâmes point par point le document, pour en arriver à deux conclusions bien différentes. Elle considérait chacun des points valables et non négociables. De mon côté, je contestais 6 points sur 8. La plupart de nos points en litige étaient, vous vous en doutez bien, des « piqures » à la peinture originale de l’automobile. À mon humble avis de consommateur et non de carrossier expérimenté, leurs demandes étaient trop sévères ; je m’obstinai en lui rappelant que je n’ai toujours conduit qu’en ville sur une route asphaltée, que je n’ai pas de chalet et que je n’ai roulé que 13 000 km par année. Rien n’y faisait. La représentante à la clientèle restait campée sur ses positions. De mon côté, le ton montait… **** Confidence : j’ai reçu de mon père des gènes très forts de revendicateur quand vient le temps de me farcir un mec ou une nana d’un service à la clientèle téléphonique… Vidéotron, Future Shop, mais surtout Bell ont goûté plus d’une fois à ma médecine… Voici ma procédure habituelle : 1. L’approche — a) je suis courtois et mets la table en exposant ma demande — b) si j’ai attendu une demi-heure après la ligne, je passe déjà en mode impertinent. 2. Réponse du préposé a) s’il me prend pour un con en me récitant des conneries (du genre de Bell : avez-vous branché votre modem?) je perds patience et demande de passer à une étape ultérieure et de parler à quelqu’un d’autre. b) si je sens que rien ne se passera avec la discussion malgré le ton du conseiller, je demande de parler à son supérieur. 3. Le supérieur — a) de par sa nature, il ou elle est déjà plus vivace, ne supporte pas la bousculade, mais a souvent des réponses plus tangibles et des arguments qui sortent du guide. C’est avec le supérieur qu’il faut négocier. (D’ailleurs, il m’arrive de demander directement un supérieur quand vient le temps de demander des trucs… Bon. Fin de la confidence **** Je disais donc que de mon côté, le ton montait. J’étais impressionné par le détachement total de mon interlocutrice; pour elle, le rapport faisait foi de tout. Elle ne voulait et ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour baisser la facture. Et ce, malgré mes arguments, ma mauvaise foi, ma colère à peine dissipée devant un tel entêtement. Après avoir épuisé toutes mes ressources et mon venin, j’ai décidé de leur dire que plus jamais je n’achèterai ou ne louerai une voiture de cette marque en ajoutant que je voulais parler à son supérieur… À ma grande surprise, le mec qui m’a parlé était très courtois, non sans me donner raison, il m’a conseillé de téléphoner à mon concessionnaire régional et leur expliquer mon litige. Bon. J’y avais pensé, mais ce n’était pas dans la procédure de retour exigée par le manufacturier. J’étais donc dans l’obligation de raconter mon histoire une seconde reprise à un autre intervenant. À la différence que contrairement à la précédente, la réception fût directe, compréhensive et courtoise. On a discuté de certaines éventualités et nous avons convenu de nous rencontrer pour évaluer la situation. Résultat : aucune facture. Le gars a usé de sa tête et a réussi à ne pas appliquer bêtement une résolution, une procédure en tenant compte de mes arguments. Et ça m’a fait réaliser que c’est de cette unique manière qu’une entreprise peut réussir à performer malgré une concurrence mondiale venant d’Internet : en réussissant à s’adapter plus facilement, à sortir des conventions et de travailler dans le sens de son client. En offrant un service impec ‘. Tout ce que je demandais à mon interlocutrice à l’autre bout du fil … et du monde, c’était tout simplement ça : voir autrement que ce qui est écrit dans son guide de la clientèle. Mon représentant régional a tout de suite usé de bon sens. Et ne m’a pas uniquement réglé mon litige, mais plus important encore il m’a conservé comme client. Pas en me forçant par des contrats ou des rabais à l’achat, mais par une compréhension commerce / client impeccable. Y a pas une publicité, même la plus géniale qui soit, qui rivalise avec ça…

Billets que vous pourriez aimer

Colère… bleue!!!

Je suis en %$)!!(&!!!. Pis je ne dépompe pas depuis quelques heures maintenant. Je suis outré, blessé, en colère, en criss pis je vois plus clair. Pourtant, je ne suis pas du genre à me chicaner. Les gens proches de moi ont plutôt tendance à me trouver facile à vivre. Je me connais peu d’ennemis. Non pas que je plaise à tout le monde, mais je pense que j’essaie le plus possible de respecter les autres. Il ne m’est jamais arrivé d’écrire ce genre de billet accusateur auparavant (si, une fois, mais j’avais laissé le texte en ligne qu’une couple d’heures préférant le retirer et passer à autre chose puisqu’il impliquait par la bande des gens qui m’étaient chers…). Là ce n’est pas le cas. Je ne connais pas les gens de qui je vais parler et je n’ai vraiment pas l’intention de les connaître. Mais j’ai encore moins le goût de fermer ma gueule. Voici donc la petite explication de ma sortie virulente d’aujourd’hui.

Je suis en %$)!!(&!!!. Pis je ne dépompe pas depuis quelques heures maintenant. Je suis outré, blessé, en colère, en criss pis je vois plus clair. Pourtant, je ne suis pas du genre à me chicaner. Les gens proches de moi ont plutôt tendance à me trouver facile à vivre. Je me connais peu d’ennemis. Non pas que je plaise à tout le monde, mais je pense que j’essaie le plus possible de respecter les autres. Il ne m’est jamais arrivé d’écrire ce genre de billet accusateur auparavant (si, une fois, mais j’avais laissé le texte en ligne qu’une couple d’heures préférant le retirer et passer à autre chose puisqu’il impliquait par la bande des gens qui m’étaient chers…). Là ce n’est pas le cas. Je ne connais pas les gens de qui je vais parler et je n’ai vraiment pas l’intention de les connaître. Mais j’ai encore moins le goût de fermer ma gueule. Voici donc la petite explication de ma sortie virulente d’aujourd’hui.

Lors d’une réunion de production pour la prochaine édition du magazine CVS, quelqu’un de l’équipe avait dans ses mains le nouveau magazine « Bleu – le Magazine de Lac-St-jean-Est ». J’ai été flabbergasté par celui-ci. Sonné. Le magazine est une copie intégrale du magazine CVS. UNE COPIE INTÉGRALE. Jusque dans sa philosophie. Les gens qui ont produit le magazine Bleu, l’Imprimerie GR, ne se sont pas limités à imiter ou copier le montage et les sections du magazine, ils nous ont copié dans les moindres détails : sur notre façon d’aborder nos sujets, la façon de composer nos pages et de les décliner, passant par notre mode de distribution et visibilité des annonceurs et collaborateurs. Le seul truc qu’ils ne nous ont pas volé est la couverture préférant copier celle de Place du Royaume. C’est malhonnête, cheap et vraiment bas de leur part. Dans un langage de droit, on appelle ça du plagiat, de la copie et de la violation de droits d’auteur !

Je sais que l’idée de créer un magazine commercial n’est pas nouvelle en soi. Ici même au Saguenay, Place du Royaume le faisait, et ce, très bien, depuis des années avant CVS. Ce n’est d’ailleurs pas sur le fait qu’Alma ait décidé de se doter de ce genre d’outil qui me chicote, mais uniquement sur la façon dont ils l’ont fait. Quand j’ai eu le mandat de créer la facture graphique de CVS, j’ai pris attention de me pas m’inspirer de ce qui se faisait déjà dans le marché, et ce, même au niveau éditorial, nous avons opté pour un style plus humain, plus près des gens qui oeuvrent dans leurs commerces. Que ce soit pour CVS ou un autre client, cela a toujours été ma façon de faire : regarder ce que les autres font dans le même domaine et tenter d’y ressembler… le moins possible. J’essaie toujours d’être original et différent, de donner à mes clients un petit plus qu’ils ne retrouveront pas ailleurs; je ne réussis pas toujours, mais c’est mon but. J’ai une sainte horreur de la copie.

Dans le dossier de CVS vs. Bleu, on ne parle plus d’une simple inspiration, mais d’un pur plagiat. Il ne faut pas posséder de talent pour agir ainsi et encore moins avoir des scrupules. Copier un concept à l’autre bout du monde, c’est cheap; copier son voisin immédiat, c’est carrément manquer de jugement. Lors de notre réunion de ce matin, la phrase qui a le mieux décrit notre état était « qu’on nous avait volé notre âme ». On pense au vol, à quelque chose de malpropre, de malsain et de carrément malhonnête.

Je suis en réflexion sur les prochaines étapes de ma démarche légale. La colère est rarement bonne conseillère.

> Je vous invite à cliquer sur l’image pour la voir plus grande afin de réaliser l’ampleur du plagiat que L’imprimerie GR a effectué sur le magazine CVS.

Billets que vous pourriez aimer

Inspiration, d’où viens-tu?

On me demande souvent lors de la présentation d’un concept ou d’une idée : comment vous est venue l’inspiration? Comment en êtes-vous arrivé à cette idée? Les clients sont souvent intrigués devant le processus créatif. J’avoue ne jamais savoir trop quoi répondre. La création, c’est à la fois si simple et si complexe. Je pense que la plupart des idées gravitent déjà autour de nous, dans notre univers personnel, dans notre inconscient. Elles nous viennent de notre vécu, de notre culture, de nos lectures, mais naissent, avant tout, d’une certaine ouverture d’esprit et de la possibilité de faire des rapprochements ou des associations avec des concepts pas toujours automatiques. Il m’arrive de suer sang et eau pour trouver l’idée géniale comme il m’advient de devoir faire un choix parmi des dizaines d’excellentes idées. Plus jeune, je me disais que l’inspiration était plus facile à trouver quand le sujet était palpitant et sortait de l’ordinaire. Aujourd’hui je considère que c’est plus facile de travailler quand le climat est parfait, que le client pour qui tu travailles te pousse et t’encourage au lieu de te restreindre et d’émettre des doutes sur ta capacité. J’ai déjà parlé de la fragilité des créatifs, ici… On peut avoir un caractère de chien, être sûr de ses moyens, mais y a rien comme le coup de pouce du client pour te faire sortir ce que tu as de meilleur en toi. C’est l’essence même du moteur créatif. Un climat fertile.

On me demande souvent lors de la présentation d’un concept ou d’une idée : comment vous est venue l’inspiration? Comment en êtes-vous arrivé à cette idée? Les clients sont souvent intrigués devant le processus créatif. J’avoue ne jamais savoir trop quoi répondre. La création, c’est à la fois si simple et si complexe. Je pense que la plupart des idées gravitent déjà autour de nous, dans notre univers personnel, dans notre inconscient. Elles nous viennent de notre vécu, de notre culture, de nos lectures, mais naissent, avant tout, d’une certaine ouverture d’esprit et de la possibilité de faire des rapprochements ou des associations avec des concepts pas toujours automatiques. Il m’arrive de suer sang et eau pour trouver l’idée géniale comme il m’advient de devoir faire un choix parmi des dizaines d’excellentes idées. Plus jeune, je me disais que l’inspiration était plus facile à trouver quand le sujet était palpitant et sortait de l’ordinaire. Aujourd’hui je considère que c’est plus facile de travailler quand le climat est parfait, que le client pour qui tu travailles te pousse et t’encourage au lieu de te restreindre et d’émettre des doutes sur ta capacité. J’ai déjà parlé de la fragilité des créatifs, ici… On peut avoir un caractère de chien, être sûr de ses moyens, mais y a rien comme le coup de pouce du client pour te faire sortir ce que tu as de meilleur en toi. C’est l’essence même du moteur créatif. Un climat fertile.

L’inspiration se trouve dans nos paradigmes, mais surtout sur la possibilité d’en sortir. Jadis, je ne m’abreuvais que de revues de graphisme et de pub. Je regardais les tendances, bavant devant une idée surprenante tout en enviant tel slogan uniquement dans ces revues spécialisées; aujourd’hui je dirais que mes sources d’inspiration sont plus complexes et moins définies. La maturité culturelle facilite le saut créatif en définissant un spectre plus large au niveau des images emmagasinées dans son subconscient, donnant la possibilité de faire plus d’un rapprochement à un idée. Maintenant, une lecture dans une revue scientifique ou un entrefilet dans le journal, une scène de film ou une case de bande déssinée peuvent devenir l’étincelle qui déclenche le processus. Établir des rapprochements d’idées entre des sujets préalablement opposés sans liens logiques. Vous voulez un exemple? Prenez la publicité de Rodrigue Le Bottier que j’ai produite pour le magazine CVS. Largement inspirée d’une scène du film « La ruée vers l’or » de Charlie Chaplin, où le personnage affamé dévore sa chaussure; l’image finale croquée par le photographe en garde les même précepts. Une copie? Non. Voyez ça plutôt comme revisiter un classique. Faire du neuf avec du vieux. D’ailleurs les concepts qui toucheront le plus les gens sont ceux qui font plus souvent référence à ce qu’ils connaissent déjà. Nous sommes bombardés par des milliers d’images chaque jour, les nouvelles auront un effet sur notre inconscient, mais ce ne sont pas nécessairement celles qui auront un le plus de reconnaissance sur nous. Les images qui nous font revivre des souvenirs ou des états d’âme déjà vécus, risquent de venir nous chercher plus rapidement, et, par le fait même, être compris plus facilement.

Inspiration, d’où viens-tu? De vous, finalement.

Billets que vous pourriez aimer

C’est au centre-ville que ça se passe.

C’est ce soir qu’aura lieu le lancement officiel du magazine CVS (Centres-Villes Saguenay) Printemps 2010 au Resto Bistro Le Spag à Chicoutimi. Troisième édition de ce magazine qui décrit les activités des centres-villes de Saguenay; les commerces certes, mais surtout les gens qui y travaillent et y vivent. Véritable outil de promotion qui se veut une fenêtre pour le développement du coeur même d’une ville. Piloté par le département d’Industrie et Commerce de Promotion Saguenay, ce magazine représente une somme de travail énorme; surtout parce que nous, l’équipe de production, avions décidé de tout faire : les textes, photos, concepts de pubs pour donner une saveur très « Saguenay » à celui-ci. Les commerçants qui y ont participé ont embarqué dans nos folies les plus grandes, les concepts les plus audacieux et les réalisations les plus osées. Tous les mannequins figurants dans la plupart des publicités travaillent aussi dans le centre-ville : ainsi, pour la publicité d’une quincaillerie de Chicoutimi-Nord, on a choisi une serveuse d’un restaurant de Jonquière, pour une pub d’un magasin de souliers de Chicoutimi, une caissière de la Caisse Desjardins de Chicoutimi. C’est notre troisième édition et je dois dire que c’est la plus intéressante. Nous avions réussi à réaliser un magazine de qualité lors de nos deux premières parutions, mais celui-ci avec ses 52 pages vient de mettre la barre encore plus haute pour le prochain. Aux photos, Paul Cimon (et son assistant Sylvain Tremblay); de Promotion Saguenay : Marie-Josée Boudreault, à la coordination (mais tout autant au décor – on lui doit la maison sur la couverture, au maquillage et même mannequin dans une pub!), Francois Hains (comme coéditeur, mais on lui doit aussi certaines idées de concept de pub!), Ruth Vandal et Sophie Bouchard aux communications et moi, à la direction artistique et graphisme. Un véritable travail d’équipe. D’ailleurs, sur le plateau de photo ou dans les réunions de travail, chacun amènait ses idées et personne, malgré son titre, n’avait plus de chance qu’un autre de voir son idée primée. Le produit est roi et non les individus. Je pense que c’est de cette manière que cela doit se passer. Dans les dossiers que je pilote, je tente de plus en plus de laisser une place importante au client, pour qu’il participe à la création et au développement de sa marque. Il ne faut que le titre pompeux de « directeur artistique » ou « de création » nous donne un rang intouchable, qu’il nous donne le privilège d’être le seul à avoir des idées spectaculaires et inébranlables. Quand tu travailles sur un dossier en équipe, si tu n’es pas celui qui trouve l’idée finale, tu peux quand même être celui qui met la table et en permettre l’éclosion (j’en parle dans ce billet). Difficile d’attribuer le mérite d’un concept à une seule personne lors d’une séance de brainstorming. Certains appellent ça le partage du mérite, j’appelle ça la maturité créative. En vieillissant, j’ai moins besoin d’avoir les projecteurs sur moi, et je préfère maintenant que ce soit les produits dont je vante les mérites qui les aient. Je vous invite à feuilleter le magazine, de le lire et le conserver, mais surtout de visiter le centres-villes de Saguenay.

C’est ce soir qu’aura lieu le lancement officiel du magazine CVS (Centres-Villes Saguenay) Printemps 2010 au Resto Bistro Le Spag à Chicoutimi. Troisième édition de ce magazine qui décrit les activités des centres-villes de Saguenay; les commerces certes, mais surtout les gens qui y travaillent et y vivent. Véritable outil de promotion qui se veut une fenêtre pour le développement du coeur même d’une ville. Piloté par le département d’Industrie et Commerce de Promotion Saguenay, ce magazine représente une somme de travail énorme; surtout parce que nous, l’équipe de production, avions décidé de tout faire : les textes, photos, concepts de pubs pour donner une saveur très « Saguenay » à celui-ci. Les commerçants qui y ont participé ont embarqué dans nos folies les plus grandes, les concepts les plus audacieux et les réalisations les plus osées. Tous les mannequins figurants dans la plupart des publicités travaillent aussi dans le centre-ville : ainsi, pour la publicité d’une quincaillerie de Chicoutimi-Nord, on a choisi une serveuse d’un restaurant de Jonquière, pour une pub d’un magasin de souliers de Chicoutimi, une caissière de la Caisse Desjardins de Chicoutimi. C’est notre troisième édition et je dois dire que c’est la plus intéressante. Nous avions réussi à réaliser un magazine de qualité lors de nos deux premières parutions, mais celui-ci avec ses 52 pages vient de mettre la barre encore plus haute pour le prochain. Aux photos, Paul Cimon (et son assistant Sylvain Tremblay); de Promotion Saguenay : Marie-Josée Boudreault, à la coordination (mais tout autant au décor – on lui doit la maison sur la couverture, au maquillage et même mannequin dans une pub!), Francois Hains (comme coéditeur, mais on lui doit aussi certaines idées de concept de pub!), Ruth Vandal et Sophie Bouchard aux communications et moi, à la direction artistique et graphisme. Un véritable travail d’équipe. D’ailleurs, sur le plateau de photo ou dans les réunions de travail, chacun amènait ses idées et personne, malgré son titre, n’avait plus de chance qu’un autre de voir son idée primée. Le produit est roi et non les individus. Je pense que c’est de cette manière que cela doit se passer. Dans les dossiers que je pilote, je tente de plus en plus de laisser une place importante au client, pour qu’il participe à la création et au développement de sa marque. Il ne faut que le titre pompeux de « directeur artistique » ou « de création » nous donne un rang intouchable, qu’il nous donne le privilège d’être le seul à avoir des idées spectaculaires et inébranlables. Quand tu travailles sur un dossier en équipe, si tu n’es pas celui qui trouve l’idée finale, tu peux quand même être celui qui met la table et en permettre l’éclosion (j’en parle dans ce billet). Difficile d’attribuer le mérite d’un concept à une seule personne lors d’une séance de brainstorming. Certains appellent ça le partage du mérite, j’appelle ça la maturité créative. En vieillissant, j’ai moins besoin d’avoir les projecteurs sur moi, et je préfère maintenant que ce soit les produits dont je vante les mérites qui les aient. Je vous invite à feuilleter le magazine, de le lire et le conserver, mais surtout de visiter le centres-villes de Saguenay.

> MAJ En lisant le commentaire de Marc-André, ça m’a rappelé qu’en nommant des gens qui ont participé à la création de CVS, je pouvais en oublier… et c’est arrivé! Je rectifie tout de suite. Les maquillages sont d’Esthétique Pascale Rodrigue et les coiffures de Zone Urbaine, de Geisha à Chaplin en passant par une poupée géante, les filles ont su recréer parfaitement ce que l’équipe avait en tête. Tant qu’à parler d’autres artisans dans l’ombre : à la rédaction, Yves Ouelet, Marie-Josée Boudreault (W) et Monique Gauvin. Voilà!

> Pour feuilleter le magazine en PDF

Billets que vous pourriez aimer

La tyrannie des mises à jour inutiles.

En faisant le tour des courriels reçus pendant mes vacances, je suis tombé sur une invitation d’Adobe au lancement virtuel de sa suite de logiciels CS5. Ma première réaction fut une de surprise : Quoi? Déjà?! Il me semblait que je venais à peine de maitriser toutes les nouvelles fonctionnalités de la Suite CS4. Il m’apparaissait surtout ne pas avoir utilisé la plupart de ces nouvelles fonctionnalités… Je vis un certain tiraillement devant les mises à jour complètes des logiciels que j’utilise régulièrement. La première est que je suis toujours excité de voir les nouveaux trucs et gadgets que les développeurs ont développés pour me rendre la vie plus facile, mais je suis toujours déçu du nombre de cochonneries qu’ils ont ajoutées pour me faire croire à un update majeur. Je comprends que le développement de logiciels est une business et qu’elle doit faire ses frais; ce que je lui reproche c’est que celle-ci soit bâtie autour d’une certaine dépendance au niveau des utilisateurs : même si je ne veux rien savoir des super nouveautés inscrites au menu, je n’ai pas le choix de suivre la parade; je dois être à jour si le marché décide de l’être. On appelle ça une super dépendance. Et comme les grands développeurs ont réussi à avaler tous leurs concurrents, on est encore plus dans la merde qu’avant. Lorsque nous vivions les grands combats d’Aldus et d’Adobe (Illustrator vs Freehand), d’Adobe et de Quark (InDesign vs Quark) et de Microsoft vs Corel (Word vs WordPerfect), nous avions droit à une lutte féroce vers la mise à jour qui donnait l’avantage concurrentiel à l’un ou l’autre des protagonistes. C’était la belle époque de la concurrence. Ce n’est plus le cas. Les géants ont débarqué et ont pris le marché vertical et horizontal, laissant derrière eux de faibles antagonistes n’ayant pas les mêmes montants de développement et de mise en marché, entraînant des millions d’utilisateurs accros leurs suites de logiciels. La concurrence force une entreprise à se surpasser, à créer une plus value à son produit. Le monopole crée une dépendance de l’utilisateur. N’ayant plus de concurrents à dépasser Adobe et Microsoft nous forcent à avaler des mises à jour pas toujours pertinentes qui ont la plupart du temps la mauvaise habitude de rendre les logiciels plus gros, moins performants et plus compliqués. Prenons l’exemple de Photoshop Extended qui venait dans ma Suite Premium, une des super nouveautés était la fonction 3D qui permettait d’appliquer des images sur des modélisations. Inutile pour moi. Complètement. Pourquoi ne pas offrir cette spécialité en plug-ins? Si j’en ai besoin, j’ajoute; sinon, si je ne veux pas rendre mon logiciel plus lourd à utiliser avec des trucs qui ne me servent pas, je n’ai pas à le subir.

En faisant le tour des courriels reçus pendant mes vacances, je suis tombé sur une invitation d’Adobe au lancement virtuel de sa suite de logiciels CS5. Ma première réaction fut une de surprise : Quoi? Déjà?! Il me semblait que je venais à peine de maitriser toutes les nouvelles fonctionnalités de la Suite CS4. Il m’apparaissait surtout ne pas avoir utilisé la plupart de ces nouvelles fonctionnalités… Je vis un certain tiraillement devant les mises à jour complètes des logiciels que j’utilise régulièrement. La première est que je suis toujours excité de voir les nouveaux trucs et gadgets que les développeurs ont développés pour me rendre la vie plus facile, mais je suis toujours déçu du nombre de cochonneries qu’ils ont ajoutées pour me faire croire à un update majeur. Je comprends que le développement de logiciels est une business et qu’elle doit faire ses frais; ce que je lui reproche c’est que celle-ci soit bâtie autour d’une certaine dépendance au niveau des utilisateurs : même si je ne veux rien savoir des super nouveautés inscrites au menu, je n’ai pas le choix de suivre la parade; je dois être à jour si le marché décide de l’être. On appelle ça une super dépendance. Et comme les grands développeurs ont réussi à avaler tous leurs concurrents, on est encore plus dans la merde qu’avant. Lorsque nous vivions les grands combats d’Aldus et d’Adobe (Illustrator vs Freehand), d’Adobe et de Quark (InDesign vs Quark) et de Microsoft vs Corel (Word vs WordPerfect), nous avions droit à une lutte féroce vers la mise à jour qui donnait l’avantage concurrentiel à l’un ou l’autre des protagonistes. C’était la belle époque de la concurrence. Ce n’est plus le cas. Les géants ont débarqué et ont pris le marché vertical et horizontal, laissant derrière eux de faibles antagonistes n’ayant pas les mêmes montants de développement et de mise en marché, entraînant des millions d’utilisateurs accros leurs suites de logiciels. La concurrence force une entreprise à se surpasser, à créer une plus value à son produit. Le monopole crée une dépendance de l’utilisateur. N’ayant plus de concurrents à dépasser Adobe et Microsoft nous forcent à avaler des mises à jour pas toujours pertinentes qui ont la plupart du temps la mauvaise habitude de rendre les logiciels plus gros, moins performants et plus compliqués. Prenons l’exemple de Photoshop Extended qui venait dans ma Suite Premium, une des super nouveautés était la fonction 3D qui permettait d’appliquer des images sur des modélisations. Inutile pour moi. Complètement. Pourquoi ne pas offrir cette spécialité en plug-ins? Si j’en ai besoin, j’ajoute; sinon, si je ne veux pas rendre mon logiciel plus lourd à utiliser avec des trucs qui ne me servent pas, je n’ai pas à le subir.

Bon, je vous laisse là-dessus, je dois faire une recherche sur le Net afin de connaître le meilleur prix pour mettre à jour ma Suite d’Adobe, me magasiner un disque dur plus gros (pour l’installer), ajouter de la mémoire vive à mon ordinateur (pour lui permettre de rouler mes supers nouveautés) et,finalement, pourquoi pas changer mon ordinateur (pour me permettre de suivre le marché!)…

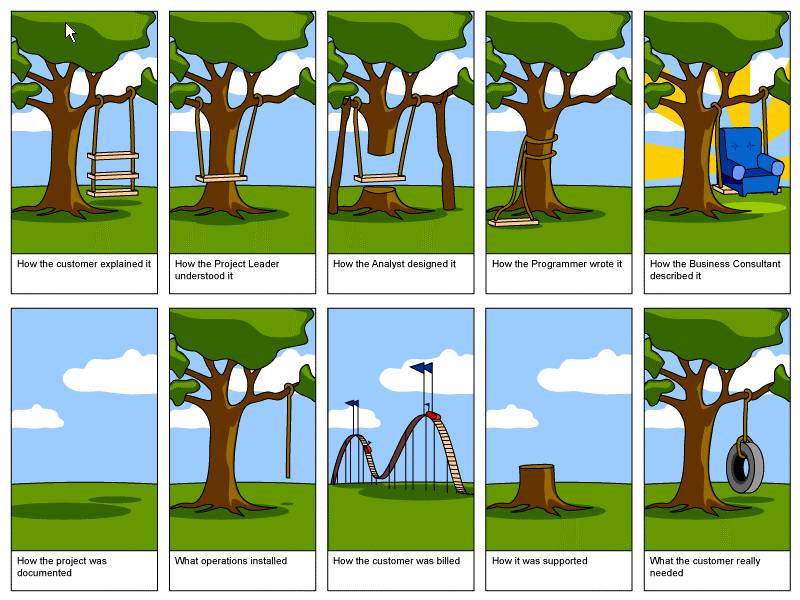

> Pour ceux qui n’auraient jamais vu cette illustration sur le développement de logiciel (elle date de 2006, je pense…), ça vaut la peine de cliquer sur celle-ci afin de lire les textes.

Billets que vous pourriez aimer

BLA BLA BLA – OU CONSTATATIONS DIVERSES # 06

De retour. Après un début d’année pas mal occupé, j’avais décidé de m’arrêter le coeur sur une plage des Caraibes. Je vous livre en vrac, quelques sujets éparses, histoire de reprendre le rythme au bureau et sur ce blogue…

De retour. Après un début d’année pas mal occupé, j’avais décidé de m’arrêter le coeur sur une plage des Caraibes. Je vous livre en vrac, quelques sujets éparses, histoire de reprendre le rythme au bureau et sur ce blogue…

Faute avouée, à moitié pardonnée

Lors de mon dernier séjour à Puerto Morelos, en juillet dernier (j’en avais parlé ici sur mon blogue), il m’était arrivé une petite anecdote au sujet d’une location de voiture (racontée dans ce billet) qui avait bouleversé mes habitudes d’achat sur internet. Pour résumer, pour ceux qui ne veulent pas lire le billet, j’avais annulé une location de voiture parce que j’avais lu de mauvaises critiques sur TripAdvisor au sujet du locateur. J’avais reçu un courriel de celui-ci, plaidant son innocence que j’avais estimé assez honnête pour me convaincre lors de mon retour dans le coin de lui donner une seconde chance. C’est fait. Et je ne le regrette pas. Excellent service, excellent prix. Je vous recommande fortement de louer chez America Car Rental si vous projetez de visiter le Yucatan.

Retrouver le goût des livres

J’avais décidé de laisser de côté toute technologie pendant mon voayage. Mon MacBook trônait sur mon bureau à la maison et mon iPhone était sur le mode Avion, devenant un simple iPod bourré d’albums que j’avais le goût de (re)découvrir. J’avais par contre, des romans à la tonne. Quel bonheur. Je n’avais pas lu de romans depuis deux ans. Trop occupé à lire des livres techniques de marketing ou de pub, à lire des blogues sur un écran et des magazines dans mon lit. Au soleil, j’ai dévoré les 1856 pages des 4 romans que j’avais apportés pour ces 7 jours. Que des auteurs Anglais. Je vous ai déjà raconté que je suis un fan fini de littérature anglaise. Particularité cette fois-ci, les lieux décrits me sont tous revenus en mémoire grâce à ma petite escapade londonienne de décembre dernier. J’ai eu des flashs à tous les coins de pages qui décrivaient ces lieux, pubs et stations de métro. C’est avec une certaine délectation que j’ai redécouvert l’humour caustique des Anglais en avalant les pages mouillées et sablonneuses de ces romans.

Semana Santa ou Semana des Tata, c’est selon

Les Mexicains, comme la plupart des peuples de l’Amérique latine sont très croyants. La Semaine sainte étant un de leurs congés les plus prisés, nous n’avions pas vu autant de gens dans le coin depuis au moins 2 ans. Des touristes de partout, du Mexique certes, mais d’ailleurs aussi. Il faut dire que l’ouragan Wilma, et la grippe avaient fait fuir les touristes ces derniers mois, voire années. Heureux pour l’industrie et surtout pour les familles qui dépendent de celle-ci, moins content de voir débarquer par légion les Elvis Graton sur les plages et les restos de la côte. Question aux touristes sauvages : êtes-vous obligés de vous faire remarquer aussi facilement par votre manque de savoir-vivre et votre manque d’ouverture d’esprit ? Bordel que vous êtes gênants et pathétiques…

Leçon de vie mexicaine

Je me souviens d’une discussion lors d’une réunion de travail chez un client, il y a quelques années, où un intervenant revenant de voyage (au Mexique) avait affirmé avoir été choqué de voir à quel point les Mexicains étaient négligents au niveau de l’environnement. Il avait été impressionné par le nombre de déchets sur le sol, les poubelles débordantes, etc. J’avoue que son discours m’avait choqué à l’époque par son manque de discernement. Il est difficile de juger la vie des gens quand on ne vit pas leurs quotidiens. Surtout avec nos grosses lunettes de Nord américains. Qu’avant même de recycler, il faut se nourrir, se loger et prendre soins des siens. J’avais fait remarquer à mon interlocuteur que l’on pouvait «peut-être» leur faire la leçon sur le recyclage, mais qu’en contrepartie ils pouvaient nous la faire sur les relations générationnelles. Après une douzaine de voyages en terre mexicaine, j’ai rarement vu un des gens s’occuper aussi bien de leurs enfants et de leurs parents. Que si j’avais à choisir qu’une seule valeur, c’est celle de la famille et non celle de l’environnement qui me viendrait en tête. Trop facile de juger les autres sans tenir compte des contextes et des valeurs. Surtout quand on vit dans une bulle aseptisée.

Courir sous le soleil

J’ai profité du soleil et de la brise provenant de la mer pour courir et garder la forme. C’était fantastique de courir sous les palmiers. Je ne souvenais pas à quel point faire de l’exercice dans le sud est génial comparativement à courir dans la gadoue.

Gonflé à bloc

Je suis de retour reposé. Chargé à bloc. Ma pile personnelle est au maximum de sa capacité. Emmenez-en des projets!

> Si Puerto Morelos vous intéresse, allez lire le newsletter de la bouquinerie Alma Libre sur ce lien et louez-vous un condo ou une chambre chez mon amie Sylvie de chez Marviya, ou demandez-moi des infos, j’en connais un brin sur le village…

Billets que vous pourriez aimer

Good design is good design.

Hier, j’étais en rencontre avec un client et une firme de programmation web. Nous discutions de certains changements que nous voulions apporter au site du client, de certaines améliorations au niveau des fonctionnalités et finalement remettre le design de celui-ci à niveau. Comme je venais de créer une nouvelle image pour cette entreprise, c’était normal que la vitrine principale vers l’extérieur (lire Internet) reflète ce renouveau. La discussion allait bon train jusqu’à ce que j’entende de la part du programmeur, une phrase qui me hérisse toutes les fois que je l’entends : « il faut faire un bon design « web », la plupart des boîtes de graphisme ne maîtrisent pas ce genre de design…».

Hier, j’étais en rencontre avec un client et une firme de programmation web. Nous discutions de certains changements que nous voulions apporter au site du client, de certaines améliorations au niveau des fonctionnalités et finalement remettre le design de celui-ci à niveau. Comme je venais de créer une nouvelle image pour cette entreprise, c’était normal que la vitrine principale vers l’extérieur (lire Internet) reflète ce renouveau. La discussion allait bon train jusqu’à ce que j’entende de la part du programmeur, une phrase qui me hérisse toutes les fois que je l’entends : « il faut faire un bon design « web », la plupart des boîtes de graphisme ne maîtrisent pas ce genre de design…».

Bad design is bad design. Point. Pas besoin d’avoir la tête à Papineau pour comprendre que si tu es un mauvais designer, tu ne réussiras pas plus à faire du bon design trad’ que du bon design web. Ce n’est pas une question d’application, mais de connaissances techniques et de la maîtrise de celles-ci. On voit du mauvais design partout : sur le web oui, mais tout autant sur des affiches, dans les journaux, et sur des documents imprimés. Du design qui ne devrait pas porter ce nom. Des pièces qui bafouent les règles de visibilité et de structure d’information; des productions qui négligent les normes typographiques et qui finalement ne tiennent pas compte de la clientèle pour laquelle elles ont été créées, ni du média sur lesquelles on les exploite. Bad design. Quand une publicité créée pour un côté d’autobus est illisible quand on la regarde de notre voiture, ce n’est pas bon; mais on ne dit pas que le graphiste qui l’a produit n’est pas un bon graphiste de «publicité d’autobus», on dit simplement qu’il n’est pas un bon graphiste. Point. Quand un concepteur produit une publicité sur un panneau de route et que le slogan de cette pub contient quatre phrases en typo condensé, ce n’est pas qu’il ne maîtrise pas le médium, mais c’est simplement qu’il est un mauvais concepteur. Point. Bad design is bad design.

Good design is good design. Partout. Sur le web et sur les imprimés. Quand on lit un document et que l’on ne se pose pas de question par rapport au sens de lecture et que la structure d’information même abondante est digérable, c’est du bon design. Quand un graphiste conçoit une brochure pour une clientèle plus âgée et fait un choix typographique conséquent, c’est du bon design. Quand un designer opte pour des couleurs, des contrastes et des formes en fonction d’un besoin et non de ses goûts personnels, c’est du bon design. Un bon designer s’adapte aux médias dans lesquels ses productions vont se retrouver; son approche conceptuelle s’adaptera aux exigences de celui-ci et tirera tout autant profit de ses avantages. Tel un bon cusininier capable de s’adapter aux arrivages et aux saisons, un bon designer s’ajuste aux contraintes et trouve toujours la manière de bien passer son message.

Ce n’est pas un programmeur qui viendra me dire comment être un bon designer. Comme ce n’est pas moi qui donnerai des directives techniques de programmation à un programmeur. De la même façon que je ne dirai pas à un photographe digne de ce nom comment éclairer son sujet. C’est pour ça que je l’engage. Je me fie à lui. S’il éclaire mal, ma conclusion est que ce n’est pas un bon photographe, pas un bon photographe qui s’éclaire mal. C’est son job et je le paie pour ça. Pour les mêmes raisons que mon client m’a engagé. Pour mon talent de designer. Pas de designer web. De bon designer, point.

> Good Design : logo de Milton Glaser qui n’a pas pris une ride depuis 1977

Billets que vous pourriez aimer

Bâtir sur ses valeurs

Jeudi dernier, je discutais avec mon garçon autour d’une bière. On parlait de choses et d’autres. De rien d’important; le genre de conversation qui semble ne mener à rien et qui tout à coup nous porte à l’essentiel. Les sujets pleuvaient. On riait. On rattrapait le temps. On ne se voit pas assez souvent, lui et moi. La discussion était anodine jusqu’à ce qu’il me raconte une anecdote qu’il avait vécue en travaillant dans un fast-food, il y a quatre ans. Il me parla de cet employé, un type paumé, près de la quarantaine, marié, deux enfants et soutien de famille. La misère à petit salaire, quoi. Le type détenait le seul revenu familial et travaillait avec des jeunes, comme mon garçon, pour qui ce travail était temporaire, le temps de ramasser des sous pour payer des études. À part le patron, c’était lui le plus vieux et le moins éduqué parmi les employés. Mon garçon se rappelait surtout de l’avoir jugé. De l’avoir mis dans la catégorie des minables, des petits qui ne réussissaient pas. D’avoir pris à partie ce mec qui avait plus deux fois son âge, du haut de ses valeurs naissantes d’adolescent. Les jeunes sont souvent durs quand vient le temps de prendre position, ils ne font pas dans la dentelle. En avalant une gorgée de bière, il me dit qu’avec du recul, il regrettait d’avoir pensé du mal de ce gars-là. Qu’avec les années qui ont passé, il s’apercevait que le jugement sévère qu’il avait porté sur ce bonhomme était facile et ne tenait compte d’aucun contexte particulier. « Tu sais, ce gars-là aurait pu décider d’être sur l’Aide sociale et profiter du système; au lieu de ça, il se levait le matin, finissait tard le soir, à se brûler sur l’huile à patate frite et à faire des hot-dogs pour un salaire de misère… » ajouta mon fils. « Et moi, du haut de mes 16 ans, je le trouvais « loser », tu te rends compte? Je m’en veux, tu sais… Je m’en veux de ne pas l’avoir estimé à sa juste valeur… ce gars-là avait décidé de ne pas se laisser aller et moi, au lieu de le trouver honnête, je le méprisais… » J’avais le souffle coupé. Je l’aurais pris dans mes bras. Je l’aurais embrassé comme un gamin. Tellement j’étais fier de lui. J’étais un coq qui regardait son poussin se dégourdir. Ça m’a fait penser que les valeurs sont des trucs qui ne mentent pas. On peut dériver, faire des choses dans notre vie qu’on peut regretter, on peut faire de mauvais choix, mais quand on revient à l’essentiel, à nos valeurs de base, on s’en sort toujours indemne. Je n’ai pas toujours été super présent pour mon fils, pour plein de raisons (pas toujours bonnes), mais j’ai toujours tenté de lui inculquer ce à quoi je croyais, et ce, par l’exemple. Je n’ai pas hérité d’entreprise familiale, ni de somme d’argent, je n’ai pas suivi les traces de mon père quant à son métier, mais j’ai reçu de mes parents des valeurs importantes auxquelles j’ai adhéré. Je pense que comme professionnel, outre le talent et les connaissances, les valeurs que nous partageons avec nos clients sont d’autant plus importantes qu’elles nous distinguent des autres. Elles font partie de notre ADN. Quand j’analyse les clients avec qui j’ai fait un bout de chemin depuis le temps, je constate qu’ils ont tous bâti leurs entreprises sur des bases solides, pas uniquement pécuniaires, mais sur des valeurs plus importantes comme le respect, le travail bien fait et l’honnêteté. Ce sont ces valeurs qui font que nous réussissons à prospérer, certes, mais encore plus à grandir. N’oublions pas comme consommateur que l’on a aussi le loisir de choisir des marques dont nous partageons les valeurs; quand une entreprise brusque celles-ci, nous nous sentons encore plus lésé que si on nous avions été simplement roulé du point de vue matériel parce que l’on touche à quelque chose de plus important, de non négociable, d’intrinsèque en nous. Une entreprise qui met de l’avant ses valeurs et les défend a plus de chance d’avancer qu’une autre qui s’ajuste aux modes qui passent. Une entreprise peut avoir un visage humain et doit posséder, tel un individu, un « bon fond ». Il y a peu de risques de se tromper dans nos relations professionnelles quand on joue la carte de la franchise. C’est toujours plus facile d’être soi-même. Et tellement gratifiant.

Jeudi dernier, je discutais avec mon garçon autour d’une bière. On parlait de choses et d’autres. De rien d’important; le genre de conversation qui semble ne mener à rien et qui tout à coup nous porte à l’essentiel. Les sujets pleuvaient. On riait. On rattrapait le temps. On ne se voit pas assez souvent, lui et moi. La discussion était anodine jusqu’à ce qu’il me raconte une anecdote qu’il avait vécue en travaillant dans un fast-food, il y a quatre ans. Il me parla de cet employé, un type paumé, près de la quarantaine, marié, deux enfants et soutien de famille. La misère à petit salaire, quoi. Le type détenait le seul revenu familial et travaillait avec des jeunes, comme mon garçon, pour qui ce travail était temporaire, le temps de ramasser des sous pour payer des études. À part le patron, c’était lui le plus vieux et le moins éduqué parmi les employés. Mon garçon se rappelait surtout de l’avoir jugé. De l’avoir mis dans la catégorie des minables, des petits qui ne réussissaient pas. D’avoir pris à partie ce mec qui avait plus deux fois son âge, du haut de ses valeurs naissantes d’adolescent. Les jeunes sont souvent durs quand vient le temps de prendre position, ils ne font pas dans la dentelle. En avalant une gorgée de bière, il me dit qu’avec du recul, il regrettait d’avoir pensé du mal de ce gars-là. Qu’avec les années qui ont passé, il s’apercevait que le jugement sévère qu’il avait porté sur ce bonhomme était facile et ne tenait compte d’aucun contexte particulier. « Tu sais, ce gars-là aurait pu décider d’être sur l’Aide sociale et profiter du système; au lieu de ça, il se levait le matin, finissait tard le soir, à se brûler sur l’huile à patate frite et à faire des hot-dogs pour un salaire de misère… » ajouta mon fils. « Et moi, du haut de mes 16 ans, je le trouvais « loser », tu te rends compte? Je m’en veux, tu sais… Je m’en veux de ne pas l’avoir estimé à sa juste valeur… ce gars-là avait décidé de ne pas se laisser aller et moi, au lieu de le trouver honnête, je le méprisais… » J’avais le souffle coupé. Je l’aurais pris dans mes bras. Je l’aurais embrassé comme un gamin. Tellement j’étais fier de lui. J’étais un coq qui regardait son poussin se dégourdir. Ça m’a fait penser que les valeurs sont des trucs qui ne mentent pas. On peut dériver, faire des choses dans notre vie qu’on peut regretter, on peut faire de mauvais choix, mais quand on revient à l’essentiel, à nos valeurs de base, on s’en sort toujours indemne. Je n’ai pas toujours été super présent pour mon fils, pour plein de raisons (pas toujours bonnes), mais j’ai toujours tenté de lui inculquer ce à quoi je croyais, et ce, par l’exemple. Je n’ai pas hérité d’entreprise familiale, ni de somme d’argent, je n’ai pas suivi les traces de mon père quant à son métier, mais j’ai reçu de mes parents des valeurs importantes auxquelles j’ai adhéré. Je pense que comme professionnel, outre le talent et les connaissances, les valeurs que nous partageons avec nos clients sont d’autant plus importantes qu’elles nous distinguent des autres. Elles font partie de notre ADN. Quand j’analyse les clients avec qui j’ai fait un bout de chemin depuis le temps, je constate qu’ils ont tous bâti leurs entreprises sur des bases solides, pas uniquement pécuniaires, mais sur des valeurs plus importantes comme le respect, le travail bien fait et l’honnêteté. Ce sont ces valeurs qui font que nous réussissons à prospérer, certes, mais encore plus à grandir. N’oublions pas comme consommateur que l’on a aussi le loisir de choisir des marques dont nous partageons les valeurs; quand une entreprise brusque celles-ci, nous nous sentons encore plus lésé que si on nous avions été simplement roulé du point de vue matériel parce que l’on touche à quelque chose de plus important, de non négociable, d’intrinsèque en nous. Une entreprise qui met de l’avant ses valeurs et les défend a plus de chance d’avancer qu’une autre qui s’ajuste aux modes qui passent. Une entreprise peut avoir un visage humain et doit posséder, tel un individu, un « bon fond ». Il y a peu de risques de se tromper dans nos relations professionnelles quand on joue la carte de la franchise. C’est toujours plus facile d’être soi-même. Et tellement gratifiant.

> Photo de © Daniel Pastor