Laissez-moi vous diriger.

Les circonstances ou la nature des mandats que je réalise présentement me forcent à être la plupart du temps à l’extérieur du bureau, en shootting photo. Soit en studio ou dans des univers très disparates. J’y suis avec des clients différents, des photographes différents et des mannequins qui sont, soit professionnels ou qu’ils le deviennent par la force des choses (prenons l’exemple d’un client qui se retrouve sur un cliché). J’ai déjà parlé du travail de studio, de sa complexité souvent ignorée ou banalisée, mais je n’avais pas parlé de l’atmosphère qui se dégage de ses séances. Il est impossible de prédire à l’avance comment chacune d’elle se déroulera, tellement d’impondérables peuvent s’y produire et changer le déroulement de celles-ci. Une chose demeure, il faut savoir travailler en équipe et respecter les individus.

Les circonstances ou la nature des mandats que je réalise présentement me forcent à être la plupart du temps à l’extérieur du bureau, en shootting photo. Soit en studio ou dans des univers très disparates. J’y suis avec des clients différents, des photographes différents et des mannequins qui sont, soit professionnels ou qu’ils le deviennent par la force des choses (prenons l’exemple d’un client qui se retrouve sur un cliché). J’ai déjà parlé du travail de studio, de sa complexité souvent ignorée ou banalisée, mais je n’avais pas parlé de l’atmosphère qui se dégage de ses séances. Il est impossible de prédire à l’avance comment chacune d’elle se déroulera, tellement d’impondérables peuvent s’y produire et changer le déroulement de celles-ci. Une chose demeure, il faut savoir travailler en équipe et respecter les individus.

Pour ma part, je laisse beaucoup de place à l’improvisation lors de ces séances. Je ne suis pas du genre à jouer au « boss », imposer n’est pas mon fort; et tout le monde sait ce qu’il a à faire. La hiérarchie nuit à la créativité : si dès le départ, même si mon idée est précise, mais qu’un accessoiriste propose un truc génial, jamais je ne me buterai à mon idée. C’est simple : on est tous présent sur ce plateau pour faire un succès, alors son égo on le laisse au vestiaire. L’avantage de s’entourer de gens compétents, mais surtout de les laisser s’exprimer, est de créer un produit parfait. Pas un produit presque parfait parce que l’on s’entête à avoir raison, mais une création qui dépasse les attentes de tout le monde.

Pour ce faire, il faut savoir créer une atmosphère de franche camaraderie. L’humour étant souvent la meilleure manière d’évacuer le stress, il n’est pas rare que le studio soit le théâtre de fous rires, de moqueries entre les intervenants. Cela a le grand mérite de mettre les gens moins habitués à l’aise et de rendre ces longues séances plus captivantes. Mais l’avantage secret est de réussir à faire sortir de sa pose, le sujet photographié afin de cliquer le moment magique. Les meilleurs shoots sont les plus naturels, quand l’espace d’un instant le mannequin oublie qu’il est entouré d’une équipe et qu’il décroche du rôle dont on l’a affublé. Clic. Voilà un sourire parfait. Clic. Voici un coup d’oeil songeur naturel. La photo, c’est magique. Ça capture des millièmes de seconde.

Bien diriger, ça veut aussi dire… de ne pas s’en mêler. Quand une complicité s’est développée entre le photographe et le mannequin, il n’y aucune raison d’aller s’immiscer dans cette relation. La direction artistique d’un shoot, ce n’est pas d’être omni présent, c’est beaucoup plus souvent des directives simples de départ, des esquisses réalisées sur un bout de papier qui délimitent le cadre, une couleur d’éclairage approprié, etc. Par la suite, une intervention devra être justifié par un contexte précis : si le mannequin ne comprend pas trop son rôle ou n’est pas à l’aise de le faire, ou si le décor s’avère banal, ou que la lumière n’est pas adéquate. Sinon, le cul sur une chaise, je regarde comment se déroule le tout. Comme un spectateur et non un gérant d’estrade. Et si je n’ai pas à intervenir, c’est que tout se passe à merveille. Et surtout pas que je ne fais pas mon job.

On ne travaille pas tous de la même façon, c’est certain. C’est la façon dans laquelle je suis le plus à l’aise. Question de personnalité, il faut croire. Des histoires de directeurs artistiques névrosés, dictateurs qui gueulent contre tous, sont légion dans le métier. Je ne pense pas que l’on tire quoi que ce soit de positif à être comme ça. S’imposer par la force, c’est le dada des faibles. Les gens sensibles et créatifs arrivent aux mêmes résultats que les méchants en respectant les individus et en allant chercher le meilleur de ceux-ci sans les terroriser. Vous me faites une petite pose?

> @ Paul Cimon – Dernières directives avant le shoot d’une publicité à paraître dans le prochain magazine CVS.

Billets que vous pourriez aimer

Réinventer l’ordinaire

Vous connaissez le syndrome de la page blanche? Même si votre métier n’est pas d’écrire, il doit vous arriver régulièrement de ne pas savoir comment vous y prendre pour régler un problème X. Vous analysez le tout en tentant de trouver une solution, mais vous arrivez rapidement à la conclusion que vous ne savez pas trop comment vous allez vous y prendre. C’est le néant devant vous. De deux choses l’une, soit vous prenez le problème un peu trop dans son ensemble et manquez par le fait même l’essentiel ou vous êtes persuadé d’être incapable de sortir du « standard ».

Vous connaissez le syndrome de la page blanche? Même si votre métier n’est pas d’écrire, il doit vous arriver régulièrement de ne pas savoir comment vous y prendre pour régler un problème X. Vous analysez le tout en tentant de trouver une solution, mais vous arrivez rapidement à la conclusion que vous ne savez pas trop comment vous allez vous y prendre. C’est le néant devant vous. De deux choses l’une, soit vous prenez le problème un peu trop dans son ensemble et manquez par le fait même l’essentiel ou vous êtes persuadé d’être incapable de sortir du « standard ».

En pub, nous sommes toujours confrontés à ces deux avenues. Tous les métiers ont besoin d’une bonne dose de créativité pour se réinventer. Encore faut-il éviter certains pièges.

À trop vouloir, on fait mal

La créativité est une arme redoutable pour persuader les gens, mais elle peut s’avérer difficile à maîtriser quand on en perd le contrôle. À la recherche d’un concept tellement original, à trop vouloir sortir du cadre et de créer un précédent, on oublie le mandat initial pour assouvir notre soif de création. Vous voulez des exemples? Les magazines de pubs et de design en débordent. Des clients qui servent de canevas à des artistes manqués. J’aime bien l’Art, mais détrompez-vous, nous sommes avant tout des communicateurs ou des vendeurs. On est pas là pour mousser notre carrière, mais bien le produit ou service d’un client. Quand on analyse certaines campagnes gagnantes de prix, on en apprécie le génie, mais est-ce que le résultat se fait sentir au niveau des ventes? La ligne est mince entre vouloir et trop vouloir. J’adore la pub bien faite et les campagnes originales, mais elles doivent avant tout servir le client. Si nous présentons les choses sans nous soucier de ce que les autres comprendront dans le message – c’est de l’art ordinaire. Quand nous les décrivons avec le souci que le message soit compris, c’est de la pub ordinaire. Quand on réussit à combiner les deux, c’est de l’Art avec un signe de $.

Un pied sur le frein, ça stoppe; imaginez deux

La créativité est un être fragile, parano et timide. Un bon concept peut ressembler à un vulgaire caillou, mais si on s’y attarde un peu et que l’on se met à le nettoyer et à le polir, il peut s’avérer un magnifique diamant. Pour ce faire, il faut traiter l’idée avec délicatesse et lui permettre d’éclore. C’est pourquoi la création est avant tout un acte solitaire. Je ne crois pas une minute à la création de groupe. Une étude parue dans La Presse démontrait l’inutilité des séances de brainstorming en équipe. La timidité de se tromper devant les autres, les personnalités qui prennent trop de place et les jugements tardifs sont les pires ingrédients pour tuer une idée dans l’oeuf. Déjà qu’il faut lutter contre sa propre censure, s’il faut qu’en plus vous deviez négocier avec celles des autres, vous êtes mort. Tout comme vos idées.

C’est si compliqué d’être simple

Les meilleurs concepts sont les plus simples. Regardez les campagnes de pubs qui vous ont plu, elles ont toute la même caractéristique : celle d’être évidente. La simplicité quand on veut passer un message est indispensable. S’il faut une explication pour comprendre votre message, on s’entend que vous venez de vous tirer dans le pied. Pour arriver à une idée facile à comprendre, il faut aller à l’essentiel. J’appelle ça lire le design. Si vous comprenez au premier coup d’oeil, ce que je tente de vous dire, j’ai la moitié de la job de fait. Il me reste à vous convaincre. Les idées simples font souvent peur au client. Alors certains nous forcent à les enrober. Comme rajouter un glaçage trop sucré pour étouffer le goût subtil d’un gâteau, ça devient indigeste.

Je-me-moi

Vous n’êtes pas une fin en soi. Si vous faites un truc qui vous plaît, ce n’est pas automatique que ça plaise aux autres. Le chanteur Daniel Bélanger chantait : « Sortez-moi de moi! » Il y un monde autour de votre nombril.

Tout le monde le fait, fais-le donc

C’était le slogan de la radio CKAC dans les années 80. C’est dépassé. Ce n’est pas parce que vos concurrents font tous la même chose, que vous devez les suivre aveuglément. Même si vous vendez les mêmes trucs, vous vous devez d’être unique. Vous ne gagnez absolument rien à vouloir être comme les autres. Sinon qu’être dilué et invisible. À moins que vous ne soyez un poison, il n’y aucun avantage à en tirer.

J’ai deux yeux, tant mieux

C’est un cliché de le dire, je sais, mais il faut absolument s’habituer à voir le quotidien avec une nouvelle paire d’yeux. La solution est souvent à côté de vous, mais vous ne la voyez pas. À trop regarder ailleurs, vous passez et ne voyez rien. Je ne fais pas un métier routinier, mais j’ai des clients depuis des années à qui je dois produire des campagnes année après année. Même mandat, même clientèle, même budget. Rien ne change. Sauf ma manière de voir. Faites un formatage de la mémoire de votre cerveau.

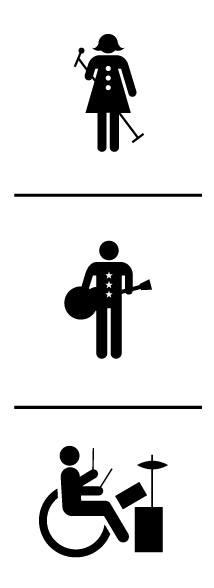

> Identification des toilettes réalisée par moi pour le défunt Bar-Spectacle L’Opéra. Réinventer l’ordinaire.

Billets que vous pourriez aimer

L’enfer c’est rarement les autres.

Sartre affirmait dans sa pièce Huis Clos que « l’enfer c’est les autres ». Le monde en général a tendance à lui donner raison, préférant laisser à autrui la raison de leurs soucis. À défaut de faire de l’introspection et de reconnaître ses torts, l’humain a la mauvaise manie de jeter le blâme sur n’importe qui sinon qu’à lui-même. Comme un gamin qui se défend à la moindre incartade, on préfère nier l’évidence et accuser à tort le monde entier de ses échecs. Ce n’est pas moi qui a fait ça, mais ce sont les circonstances qui ont produit ce résultat. Je suis la victime des événements. Je ne suis pas responsable. Aveugle de ses propres agissements, l’humain a l’accusation facile quand vient le temps de se défendre. L’attaque étant la meilleure défensive. Il serait faux d’affirmer que nous vivons dans un cercle aseptisé et complètement imperméable aux influences d’autrui. Nous sommes sollicités et influencés par les autres, comme nous les sollicitons et les influençons. C’est donnant donnant. Il y va de même pour les responsabilités.

Sartre affirmait dans sa pièce Huis Clos que « l’enfer c’est les autres ». Le monde en général a tendance à lui donner raison, préférant laisser à autrui la raison de leurs soucis. À défaut de faire de l’introspection et de reconnaître ses torts, l’humain a la mauvaise manie de jeter le blâme sur n’importe qui sinon qu’à lui-même. Comme un gamin qui se défend à la moindre incartade, on préfère nier l’évidence et accuser à tort le monde entier de ses échecs. Ce n’est pas moi qui a fait ça, mais ce sont les circonstances qui ont produit ce résultat. Je suis la victime des événements. Je ne suis pas responsable. Aveugle de ses propres agissements, l’humain a l’accusation facile quand vient le temps de se défendre. L’attaque étant la meilleure défensive. Il serait faux d’affirmer que nous vivons dans un cercle aseptisé et complètement imperméable aux influences d’autrui. Nous sommes sollicités et influencés par les autres, comme nous les sollicitons et les influençons. C’est donnant donnant. Il y va de même pour les responsabilités.

Les entreprises, étant administrées par des humains, ont tendance à partager les mêmes imperfections que ceux-ci. Ainsi, peu d’entre elles reconnaissent leurs torts quand leur arrive un événement désagréable. À un client dont la commande est en retard, on jette le blâme sur les transports. À un faible retour sur un investissement, on accuse les marchés. On blâme la température, la récession, les grandes surfaces, les magasins en ligne. La compétition devient l’ennemi numéro 1. La source de tous les problèmes. Si ça ne va pas dans notre sphère d’activité, c’est que les concurrents n’agissent pas avec respect en brisant les lois (non écrites) du marché, qu’ils nous copient ou qu’ils aient accès à des avantages dont ils sont les seuls à bénéficier. L’enfer c’est les autres. Jamais nous. Maudite compétition.

C’est plus facile d’accuser les autres que de provoquer une auto-évaluation et de jouer son propre destin. Personne n’aime être pris en défaut. Personne n’aime se rendre compte que c’est lui le coupable. Nier sa responsabilité et dénigrer est plus simple. Reconnaître ses torts n’est pas un exercice agréable. Se diagnostiquer comme étant l’unique responsable, ou du moins en partie, d’une mauvaise situation prend une certaine dose de courage et de modestie. Pourtant, n’est-ce pas ce à quoi l’on s’attend d’une personne proche en qui a fait confiance? Un ami qui affirme s’être trompé en rapport avec une situation déplaisante vécue reçoit normalement un meilleur accueil qu’un autre qui déclare n’avoir rien à se rapprocher. Faute avouée, à moitié pardonnée. Même chose en affaires. Quand une multinationale comme BP, en rapport à son déversement monstre de pétrole dans l’océan, ment que tout est sous contrôle et que tout va pour le mieux dans le colmatage de la brèche, il agit comme un élève qui cache sa fronde dans son dos devant une vitre cassée. S’il garantit, au contraire, faire l’impossible sans pouvoir être en mesure de savoir quand et comment il va y arriver; il agit en personne (ou en entreprise) responsable préférant la difficile vérité au mensonge facile.

Comme humain ou entreprise, chaque geste posé amène son lot de conséquences. Heureuses ou malheureuses. Si nous sommes tributaires des bons coups que nous réussissons au cours de notre vie, il faut avoir l’humilité de reconnaître ses moins bons. La perfection n’existe pas. Quoiqu’en pensent certains.

À croire que le pire ennemi qu’une entreprise peut avoir pourrait s’avérer être lui-même. À défaut de s’en prendre vainement à ses concurrents, si elle décidait de s’attaquer à ses propres démons, une entreprise n’y gagnerait-elle pas? N’est-il pas plus facile de s’améliorer que de demander aux autres de se dégrader? Au lieu de se raconter des histoires et se faire croire que les autres sont l’unique responsable de ses malheurs, il faut se regarder dans la face et revoir ses stratégies. S’améliorer n’est pas la meilleure arme pour se défendre de la compétition, de se démarquer de celle-ci de réussir?

Dans ma vie professionnelle, j’ai rencontré plusieurs compagnies qui au lieu de jeter leur dévolu sur la concurrence comme responsable de leur difficulté à percer le marché, se sont réinventées à la suite d’auto-diagnostics sévères. Même si ce n’était pas toujours facile. Laisser l’enfer… aux autres, comme ça il vous restera une marge pour atteindre le paradis.

> Jean-Paul Sartre par l’illustrateur David Levine

Billets que vous pourriez aimer

L’effet Velveeta.

Cet après-midi je faisais remarquer à ma copine qu’une telle personne avait changé d’attitude du tout au tout vis-à-vis moi. Il n’était pas devenu soudainement un grand ami, mais il m’apparaissait beaucoup plus sympathique et agréable que par le passé. Ma conclusion était simple : il avait changé. Pour le mieux. Après tant d’années, il avait enfin compris que son comportement n’était pas le plus cordial et qu’un changement s’imposait; ce qu’il avait fait en apportant des améliorations majeures à sa personnalité. J’en étais persuadé; jusqu’à ce que ma blonde me manifeste bêtement un scepticisme sur ce constat simpliste en me balançant : « … et si c’était toi qui avais changé? »

Cet après-midi je faisais remarquer à ma copine qu’une telle personne avait changé d’attitude du tout au tout vis-à-vis moi. Il n’était pas devenu soudainement un grand ami, mais il m’apparaissait beaucoup plus sympathique et agréable que par le passé. Ma conclusion était simple : il avait changé. Pour le mieux. Après tant d’années, il avait enfin compris que son comportement n’était pas le plus cordial et qu’un changement s’imposait; ce qu’il avait fait en apportant des améliorations majeures à sa personnalité. J’en étais persuadé; jusqu’à ce que ma blonde me manifeste bêtement un scepticisme sur ce constat simpliste en me balançant : « … et si c’était toi qui avais changé? »

Ouin. Vu de même. J’avoue que je n’avais pas pensé à cette alternative. Je me suis mis à me rappeler certains épisodes de ma relation avec cet individu et mes arguments prouvant qu’il ait changé se sont effrités lentement pour laisser place à une auto-évaluation quelque peu sévère. Dans ma conclusion tardive, j’avais omis combien l’on est trop souvent d’accord avec soi-même. Tellement, que l’on oublie que les autres évoluent en satellite autour de notre nombril. Que contrairement à ce que l’on pense la faute d’une situation négative n’est pas toujours attribuable à autrui, mais bien au contraire, à soi-même. Que ce que l’on perçoit comme changement chez les autres n’est peut-être inconsciemment qu’un réaiguillage de nos perceptions personnelles qui ont évoluées. J’appelle ça l’effet Velveeta.

Quand j’étais enfant, je raffolais de ce fromage orange enveloppé dans un papier ciré et déposé dans une boîte de carton jaune. J’habitais avec mes parents, l’appartement au-dessus de chez mes grands-parents et je descendais souvent déjeuner chez eux. Mon grand-père mangeait de ce fromage-là tous les matins. Il nous préparait des rôties de pain cuit sur la sole et nous appliquions notre délicieux fromage sur celles-çi. C’était un moment magique. La preuve est que je m’en souviens encore. Il y a quelques années, alors que je faisais l’épicerie, je suis tombé au hasard des allées sur cette fameuse boîte de fromage et je n’ai pas pu résister à m’en procurer. Le lendemain matin, j’ai tenté de recréer ce petit rituel d’enfant, en me préparant à déjeuner comme « dans le temps ». Quand j’engouffrai ma première bouchée, je ne pus me convaincre de la garder dans ma bouche plus longtemps. Le fromage jaune dans ma bouche avait une texture de plastique et un goût de composé chimique. Mon rêve a pris le bord, en même temps que le fromage fût recraché. Cette expérience gastronomique était à des années-lumières de mes souvenirs. C’était dégueulasse et aucunement comme je me l’imaginais. Au début, je me suis mis à penser que Kraft avait changé la recette et que le « nouveau Velveeta » n’arrivait pas à la cheville de l’ancien. La conclusion était pas mal plus primaire que ça : c’était moi qui étais nouveau dans cette expérience. C’était moi qui avais « évolué ». C’était moi qui avais affiné mon bagage gastronomique et était dorénavant capable de saisir les subtilités culinaires. Le goût du fromage Velveeta n’avait rien à voir là-dedans. Il n’avait pas été modifié depuis 40 ans. Mais moi, si.

Cette conscientisation n’est pas qu’applicable aux produits que nous consommons, mais aux gens que nous côtoyons, les lieux que nous visitons et les entreprises avec qui nous faisons des affaires. Nous sommes souvent sévères avec ces produits ou ces personnes par rapport à des changements perçus alors qu’ils ne sont imputables qu’à nous mêmes. Certes, le monde évolue, mais rarement au même rythme que nos perceptions. Si vous en doutez et que vous avez l’estomac solide, faites comme moi le test Velveeta.

Billets que vous pourriez aimer

Ca va pas changer le monde.

Marc Cassivi de La Presse tentait une explication, dans sa chronique cinéma d’hier, sur le fait que l’on voit toujours les mêmes comédiens dans les films québécois. En résumé, son point de vue tenait, entre autres, sur le fait qu’un film est plus facilement finançable quand une vedette connue y prend l’affiche et qu’il y a moins de risque pour un réalisateur de faire appel à un « king pin » qu’à un jeune premier. Même si ce jeune premier pouvait s’avérer un choix plus judicieux et plus convaincant pour tenir ce rôle.

Marc Cassivi de La Presse tentait une explication, dans sa chronique cinéma d’hier, sur le fait que l’on voit toujours les mêmes comédiens dans les films québécois. En résumé, son point de vue tenait, entre autres, sur le fait qu’un film est plus facilement finançable quand une vedette connue y prend l’affiche et qu’il y a moins de risque pour un réalisateur de faire appel à un « king pin » qu’à un jeune premier. Même si ce jeune premier pouvait s’avérer un choix plus judicieux et plus convaincant pour tenir ce rôle.

Cette chronique a inspiré Rock-Détente pour sa question Facebook du jour: « Pourquoi y a t’il toujours les même acteurs dans les films québécois? » Je n’ai pas pu me retenir et j’ai répondu : « Pour les mêmes raisons que votre station repasse toujours les mêmes chansons des mêmes chanteurs/ses… ». Sensiblement pour les mêmes raisons que les producteurs de films : ne pas faire de vague, créer une zone de confort pour ne pas déstabiliser les auditeurs en leur présentant des trucs qu’ils reconnaissent facilement. C’est pourquoi on entend inlassablement les mêmes trucs à la radio depuis des années; l’industrie nous dicte ce que l’on doit écouter / aimer / acheter. Ça donne des radios « mainstream » (quel mot ennuyant!) qui ne vous font rien découvrir de neuf, sinon d’apprécier encore plus d’avoir un iPod dans l’auto.

Il en est de même pour la littérature. Chaque année, un ou deux livres (la plupart du temps des livres américains) deviennent LE livre qu’il faut lire absolument. Normalement, ce livre devient LE film qu’il faut voir. Avec l’Acteur du moment. Dans une discussion dernièrement, avouant candidement que je n’avais pas lu un de ces livres à la mode, j’étais quasiment perçu comme un abruti. Comme si je passais à côté de quelque chose de primordial et d’important…

Ça vous rassure de lire ce que tout le monde lit? D’écouter ce que tout le monde écoute vous fait sentir bien? Moi, ça m’emmerde un peu. Je flush le contenu de mon iPhone aux deux semaines. Je n’écoute jamais une chanson en boucle. Les « Best Seller » me laissent tiède. Les films d’Hollywood, aussi. Je fouille sur internet et dans les magazines spécialisés pour découvrir de nouveaux talents, des nouveaux auteurs; je suis toujours à la recherche du coup de foudre créatif, celui qui te brasse dans tes conventions. Il n’y a rien de plus génial que de découvrir de nouvelles tendances, des nouveaux sons, des façons différentes de nous présenter de vieux concepts. De goûter à de nouvelles saveurs. De découvrir des cultures différentes. C’est toujours bon? Non, pas tout le temps. Ce qui est nouveau n’est pas nécaisserement toujours bon. Ce n’est pas aussi facile que ça. Quand on sort des sentiers battus, quand on brise les normes on fait toujours face à nos paradigmes et ils sont souvent difficiles à percer. C’est pourquoi beaucoup de gens ont besoin de se faire rassurer par les autres sur leurs choix. Si tout le monde aime ça et que moi aussi, j’aime ça, c’est que c’est bon. Simple équation.

Il en est de même dans le métier que je fais. Suivre une tendance est souvent plus facile que de la créer. Plus facile, mais surtout plus rassurant. Combien de campagnes de pub se ressemblent? Combien de concepts sont les petits de grandes idées? Certaines compagnies se complaisent à ressembler à leurs concurrents, ça les réconforte de jouer la même sérénade; ça ne les distingue pas, mais ça les sécurise dans leurs choix. Il y en a d’autres pourtant qui forcent à sortir lot. Ils ne le font pas toujours de la bonne manière, mais ils essaient. Être le premier à tenter un truc nouveau n’est jamais facile : les mêmes personnes qui préfèrent le statuquo jugent sévèrement les tentatives d’innovation des autres. Si certaines compagnies sont gauches dans leurs façons de se renouveller, il en demeure pas moins qu’ils provoquent et stimulent leur marché, ce qui en soit est déjà mieux que de suivre une parade déjà vue.

Billets que vous pourriez aimer

Absence de Marc™

J’ai de la broue dans le toupet. C’est ce qui m’a retenu à l’écart de cet espace depuis quelques semaines. J’ai une vingtaine de billets brouillons non terminés et non publiés qui perdent lentement leur notion d’actualité. Des billets écrits par rapport à des projets sur lesquels je travaille présentement… et d’autres du type réflexion censurés l’espace d’un instant ou simplement en attente de relecture. À suivre.

J’ai de la broue dans le toupet. C’est ce qui m’a retenu à l’écart de cet espace depuis quelques semaines. J’ai une vingtaine de billets brouillons non terminés et non publiés qui perdent lentement leur notion d’actualité. Des billets écrits par rapport à des projets sur lesquels je travaille présentement… et d’autres du type réflexion censurés l’espace d’un instant ou simplement en attente de relecture. À suivre.

Je n’ai pas pris officiellement de vacances cet été. Mis à part ce long week-end à NY, je prendrai uniquement des journées ici et là. Je ne pense pas que ce soit la solution idéale. Dans quelques semaines ou mois, je vais regretter de ne pas avoir fait un voyage et d’avoir ainsi arrêté le moteur (et surtout le cellulaire) pour une couple de semaines. À suivre.

Je n’ai pas été absent qu’ici. Depuis mon retour du Grand Défi Pierre Lavoie, j’avais aussi complètement arrêté de rouler ou courir. Comme si ma mission accomplie, je n’avais plus à m’entraîner… En enfilant mes espadrilles vendredi et dimanche, ça m’a fait du bien. Et ça m’a fait mal aussi. Le cardio ça se gagne difficilement, mais se perd en un rien de temps. À suivre.

Mon bureau est dans un état lamentable. Des feuilles de papier traînent ici et là. J’ai des colonnes de verres à café empilés l’un dans l’autre. Des notes gribouillées jonchent la table ou mon Mac trône. Mon écran a plus d’empreintes de doigts que de pixels. Des moutons bêlent sous mes divans, mon plancher est sablonneux et je n’ose ouvrir la porte de mon frigo de peur d’y rencontrer l’évolution d’un sandwich oublié. Il faut décrotter cet endroit avant qu’un client vienne me rencontrer. À suivre.

Je lis quatre livres en même temps. Une page de temps en temps. Les derniers numéros des magazines auxquels je suis abonné sont empilés sur mon bureau à la maison, toujours dans leurs emballages plastifiés. Il sont tous prêts des livres, non lus, achetés à Barcelone, Londres…et New York. Il faudra bien un jour que je prenne le temps de tout lire ça ou que j’arrête simplement d’en acheter. À suivre.

Toutes les fois que je descends dans le sous-sol de ma maison, j’aperçois la toile vierge que je veux peindre pour mon salon. Si je me souviens bien, je l’ai acheté il y a maintenant 5 ans. Cinq ans. Faudrait bien que je m’y mette. À suivre.

J’ai l’impression d’être à côté de mes pompes. Il me semble qu’un secouage de puces s’impose. Un grand virage. Un tsunami. Un coup de pied au cul. À suivre.

Billets que vous pourriez aimer

Le paresseux appelle chance le succès du travailleur.

Prenez ça comme une montée de lait ou comme un signe d’incompréhension et d’intolérance, mais je ne suis plus capable d’entendre le monde parler de la chance comme étant l’unique élément du succès d’un tiers. Pu capable. Y a pas une journée où à la suite de l’affichage d’un profil Facebook d’un de mes potes annonçant une bonne nouvelle que je ne lis pas en commentaire : « Hoooo t’é ben chanceux! » « Ahhhh, maudit chanceux, va! » Hey. Y a toujours ben des limites à mettre les bons coups des gens sur le compte de la chance, bordel. En plus de dénaturer la réalisation, ça enlève tout le mérite à la personne concernée. Shit. À une amie qui lâche son boulot au Saguenay pour tenter un nouveau projet à Montréal : « Chanceuse de pouvoir déménager, moi je pourrais pas! ». Ha non, tu pourrais pas? Pfff. Tu penses que ç’a été facile pour mon amie de tout lâcher pour poursuivre son rêve??? À un autre ami qui annonce fièrement qu’il s’en va un mois en Europe : « Chanceux, toujours les mêmes en vacances! ». Chanceux? Take The Money And Run, My Friend. Tu as idée des efforts que ça lui a pris pour faire ça???!!! De mon côté, quand je pars en voyage et qu’on me fait remarquer que je suis chanceux d’être mon propre patron, « d’être à mon compte » et de pouvoir partir à ma guise (!), je rappelle aux gens les 80 heures de travail sur plusieurs semaines que j’ai dû enligner pour pouvoir partir… en sans solde. Parce qu’un consultant, ça n’a pas de salaire fixe. Je ne me lamente pas une miette. J’adore ce que je fais et ne ferais jamais rien d’autre, mais de banaliser le geste, de réduire les efforts que les gens font pour arriver à leurs fins me fait suer. Créez votre propre « chance » et laissez aux autres le mérite de leurs réalisations. Cessez de vous lamenter en pleurnichant au monde entier de ne pas avoir de chance et foncez. Faites de quoi. J’ai des clients qui se réinventent tous les jours. Des clients qui n’attendent pas que la compétition les somme de bouger avant de le faire. J’ai des amis qui prennent des initiatives qui les sortent de leur zone de confort. Des amis qui prennent des risques. Des chums qui mettent leur petit train-train en péril, histoire d’améliorer leur sort. Ce que vous analysez comme de la chance, moi j’appelle ça du mérite. Et pour le gagner ce mérite, faut y mettre les efforts. Il faut y croire et se jeter dans le vide. Quitte à prendre des risques. Gagner à la loto, c’est peut-être de la chance, mais je n’ai jamais vu personne gagner sans avoir acheté un billet…

Prenez ça comme une montée de lait ou comme un signe d’incompréhension et d’intolérance, mais je ne suis plus capable d’entendre le monde parler de la chance comme étant l’unique élément du succès d’un tiers. Pu capable. Y a pas une journée où à la suite de l’affichage d’un profil Facebook d’un de mes potes annonçant une bonne nouvelle que je ne lis pas en commentaire : « Hoooo t’é ben chanceux! » « Ahhhh, maudit chanceux, va! » Hey. Y a toujours ben des limites à mettre les bons coups des gens sur le compte de la chance, bordel. En plus de dénaturer la réalisation, ça enlève tout le mérite à la personne concernée. Shit. À une amie qui lâche son boulot au Saguenay pour tenter un nouveau projet à Montréal : « Chanceuse de pouvoir déménager, moi je pourrais pas! ». Ha non, tu pourrais pas? Pfff. Tu penses que ç’a été facile pour mon amie de tout lâcher pour poursuivre son rêve??? À un autre ami qui annonce fièrement qu’il s’en va un mois en Europe : « Chanceux, toujours les mêmes en vacances! ». Chanceux? Take The Money And Run, My Friend. Tu as idée des efforts que ça lui a pris pour faire ça???!!! De mon côté, quand je pars en voyage et qu’on me fait remarquer que je suis chanceux d’être mon propre patron, « d’être à mon compte » et de pouvoir partir à ma guise (!), je rappelle aux gens les 80 heures de travail sur plusieurs semaines que j’ai dû enligner pour pouvoir partir… en sans solde. Parce qu’un consultant, ça n’a pas de salaire fixe. Je ne me lamente pas une miette. J’adore ce que je fais et ne ferais jamais rien d’autre, mais de banaliser le geste, de réduire les efforts que les gens font pour arriver à leurs fins me fait suer. Créez votre propre « chance » et laissez aux autres le mérite de leurs réalisations. Cessez de vous lamenter en pleurnichant au monde entier de ne pas avoir de chance et foncez. Faites de quoi. J’ai des clients qui se réinventent tous les jours. Des clients qui n’attendent pas que la compétition les somme de bouger avant de le faire. J’ai des amis qui prennent des initiatives qui les sortent de leur zone de confort. Des amis qui prennent des risques. Des chums qui mettent leur petit train-train en péril, histoire d’améliorer leur sort. Ce que vous analysez comme de la chance, moi j’appelle ça du mérite. Et pour le gagner ce mérite, faut y mettre les efforts. Il faut y croire et se jeter dans le vide. Quitte à prendre des risques. Gagner à la loto, c’est peut-être de la chance, mais je n’ai jamais vu personne gagner sans avoir acheté un billet…

Start Spreading The News, I am Leaving… Tomorrow. Je m’en vais tester ma capacité à vivre sous l’humidité excessive de New York. Mais j’y vais aussi pour ses restos, ses boutiques, ses shows… De retour mardi. Chanceux, moi? Mets-en!

Billets que vous pourriez aimer

Merci™

Thérapie 2.0.

Thérapie 2.0.

Merci pour tous ces bons mots; ici, sur le blogue de Patrick Lagacé, par mail et sur Facebook ou de vive voix. J’ai décidé de vous répondre par ce billet au lieu de le faire un à un. Par pudeur, j’imagine. J’avoue qu’écrire le précédent billet, si difficile soit-il a eu un effet assez bénéfique sur moi. De le diffuser, encore plus. J’ai toujours été mal à l’aise de raconter ou de discuter de cet épisode de ma vie. À 14 ans, j’avais plié ce souvenir, tel un petit mouchoir, et l’avait placé dans un coin de ma tête. En tentant de le cacher. Comme si c’était une tare. Je fuyais les discussions que mes parents voulaient engager. Je les fuis encore, ma mère vous dirait. Mais disons que ce témoignage est un début d’ouverture de ma part. Après 31 ans. Ce qui m’a fasciné dans vos commentaires, outre ceux des parents qui faisaient de l’introspection par rapport à leurs propres enfants, ce sont ces gens qui ont vécu des tragédies semblables, qui ont côtoyé la mort d’un proche. J’ai senti par leurs témoignages que je les avais peut-être aidés à sortir eux aussi de leur bulle l’espace d’une petite lecture. Prenons-le comme une thérapie de groupe… en ligne.

Parent Étoile

Un commentaire qui m’a particulièrement touché est celui de Sylvie Hamel; elle s’occupe de jeunes qui vivent des deuils. Je trouve ça bien qu’un organisme de la sorte existe. Quand on est plus jeune, je ne pense pas que nous ayons la force nécessaire pour relativiser et le résultat est souvent que la blessure reste béante sans espoir de guérison. Si ce billet sert à faire connaître le travail de Mme Hamel, ça n’aura pas été en vain. Si vous avez 2 minutes, visitez son site…

Marc vs. Traitdemarc

Je comprends que certains d’entre vous arrivent sur ce site parce que vous vouliez connaître un peu mieux mon travail, vérifier mes compétences, voir mon porte-folio, avoir un juste portrait de la business que je fais. Et vous voilà tombé sur un témoignage thérapeutique. Et c’est tant mieux. Je pense que nous travaillons avant tout avec des individus, pas des compagnies. Que les relations que nous bâtissons comme client/fournisseur ne le sont pas uniquement sur des compétences, mais sur des valeurs partagées. Que vous connaissiez cet épisode de ma vie maintenant, vous donne juste un peu plus d’info sur la personne que vous vous apprêtez à engager. Un portrait plus global qu’une carte d’affaires et un CV blanc comme neige. Human Touch.

> L’illustration vient du site de Parent Étoile

Billets que vous pourriez aimer

En 1979, je suis devenu un homme.

Falardeau. 9 juin 1979 2 h du matin. On cogne à la porte de notre roulotte. Comme chaque été, notre petite famille commençait sa saison de camping et nous avions, pour l’occasion, élu domicile sur le terrain municipal de Falardeau. En fait, je dis famille, même si elle n’était pas vraiment complète : mon père, ma mère et moi étions déjà sur place, mais ma soeur devait venir nous joindre plus tard dans la fin de semaine.

Le 9 juin 1979 à 2 h du matin, on a cogné à la porte de cette roulotte et notre vie a basculé.

À l’extérieur, mon oncle Philippe disait à travers la porte qu’il devait parler à mon père, que c’était important. Ma mère, à l’intérieur, tout en s’habillant lui criait qu’il pouvait parler devant elle et qu’elle voulait savoir, elle aussi. Elle savait déjà de toute façon. En ouvrant la porte, ma mère aperçut son frère, la face livide, accompagné de deux policiers. On venait nous annoncer l’inconcevable. On venait nous annoncer que sur la route qui menait au terrain de camping, un accident avait eu lieu. Un accident mortel.

Le 9 juin 1979, à 2 h du matin, ma mère sous le choc, m’a réveillé en me brassant et me disant : « Marc, réveille-toi, ta soeur a eu un accident voiture, ta soeur est morte… » Morte. Je ne comprenais rien. J’étais endormi. J’avais peur. Je pleurais. Dans la roulotte ma mère et mon oncle étaient en larmes, mon père restait immobile et les policiers nous demandaient de les accompagner dans leur voiture.

Dans le voyage qui nous ramenait à la maison, blotti entre mes parents, y avait une phrase qui se répétait à l’infini dans ma tête : « ta soeur est morte… ». « … ta soeur est morte… ». Un écho funéraire. Notre famille complète pouvait dorénavant tenir sur la banquette arrière d’un Crown Victoria. À ma droite ma mère était inconsolable. À ma gauche, mon père était complètement ailleurs. Luttant contre des années de sentiments refoulés, je sentais qu’une explosion à l’intérieur de lui allait se produire. En 1979, un homme, ça ne pleurait pas. En 1979, un homme n’avait pas les outils nécessaires pour réparer un coeur, surtout pas le sien.

Le 9 juin 1979 vers minuit, en route vers le terrain de camping, l’ami de ma soeur négociait une courbe dangereuse à une vitesse élevée et perdait le contrôle de sa voiture. Quelques heures plus tard, sur la même route, en sens inverse, nous tentions tant bien que mal de garder la route de notre propre vie.

Il y a eu beaucoup de publicités de la part de La Société de l’assurance automobile du Québec. Des pubs dures. Des pubs extrêmes. Des pubs à la limite du tolérable. Mais aucune n’est venu me chercher comme celle-là. Peut-être parce que j’ai maintenant des enfants à l’âge que ma soeur est décédée. Peut-être que je réalise maintenant quel parcours difficile mes parents ont dû affronter après cette épreuve difficile. Comment les dommages collatéraux de ces accidents sont immenses et indélébiles.

J’ai longtemps gardé cette histoire au creux de moi. Très peu de mes amis m’ont entendu la raconter. Avec le temps, va, tout s’en va, disait Ferré. Avec le temps, on apprend surtout à comprendre des trucs, à mieux cerner les gens. À comprendre que ces épreuves les façonnent et changent des vies. Que de les partager peut aider les autres à mieux comprendre les leurs.

Le 9 juin 1979 à 2 h, je suis demeuré, à l’extérieur, un adolescent de 14 ans enjoué et boutonneux, mais à l’intérieur un homme qui, comme son père, n’avait pas encore la maturité pour avaler son destin en une si grande bouchée…

Billets que vous pourriez aimer

Détruire pour se bâtir.

— Entendu dans une rencontre client quelconque… —

— Entendu dans une rencontre client quelconque… —

— Hey Marc, j’ai montré ta maquette à X (un concurrent…) — et il n’a vraiment pas aimé. Il a dit que tu ne t’étais pas forcé sur ce coup-là et que le concept n’était pas très génial. Je lui ai dit qu’il était de mauvaise foi et que nous, nous l’adorions cette production; mais il a persisté à lui trouver plein de défauts… M’a dit ma cliente Y, ce matin-là.

Haussement d’épaules de ma part.

— Heu… ça vous dérange, vous, qu’il ait dit ça?… Heu, je veux dire : ça vous ébranle? Tentais-je.

— Non, j’avoue qu’on plutôt a trouvé le geste cavalier et pas très professionnel; sa critique n’a eu aucun impact sur nous, sinon de nous enlever l’envie de travailler avec lui…

— Ben, c’est OK alors. Parce que moi, ça me fait plutôt rire comme intervention…

— Fin de la retranscription officielle —

Allez, ce n’est pas vrai. Je vous mens. Ça ne me fait pas rire du tout ce genre de trucs. Ça ne me dérange pas une miette de me faire critiquer, mais qu’on tente de me couler en me torpillant de la sorte, je trouve ça cheap et plutôt enfantin. En fait, je ne comprends pas du tout cette attitude de la part de la compétition (la mienne et celles de mes clients). Vous pensez vraiment que les gens croient en votre sincérité quand vous tentez de détruire un concurrent de la sorte? Vous croyez vraiment que les gens se disent : wow, quelle honnêteté de sa part de critiquer de si malhonnête façon le travail de son compétiteur; annulons vivement notre contrat et donnons-lui aussitôt !? Wake Up. Vous êtes à côté de vos pompes. De l’un, en critiquant ainsi, vous mettez en doute la perspicacité de votre interlocuteur; c’est comme si vous lui disiez en pleine face: hey, vous avez été vraiment morons d’aimer ça, hein? On se sent comment quand on est incapable de jugement? Pas ben bon pour ramasser un client, cette façon de faire. De deux : c’est si difficile que ça d’admettre que vous n’êtes pas les seuls sur terre à ne claquer que des circuits quand vous jouez à la balle — et que malheureusement, il peut arriver (très rarement, à l’occasion, pas très souvent…) que votre adversaire de toujours puisse avoir une (seule dans sa vie…) bonne idée (voire meilleure… que vous — une fois…)? De trois — dans votre for intérieur, vous vous sentez comment? Cheap? Bas? Comme un golfeur qui joue +4, mais qui écrit -1 sur sa carte de pointage? Ça vous fait vous sentir comment d’être le seul à penser que vous êtes bon?

Je fais des blagues quant à mon domaine, mais par rapport aux vôtres, vous réagissez comment vis-à-vis votre concurrence directe? Vous la dénigrez, vous aussi? Vous tentez de leur trouver des failles? Vous servez du « moi-ça-me-dérange-pas-que-tu-ailles-ailleurs-mais… » à vos clients? Vous pensez gagner de quoi à faire croire à vos clients que vous êtes meilleurs que les autres… uniquement parce que les autres sont mauvais. Méchant avantage concurrentiel. « Hey l’ami, les autres i sont pas bons, c’est nous autres les plus bons du monde; faque cherche pas ailleurs, c’est icitte que t’as pas le choix d’aller! » Ça ne vous a jamais tenté de leur dire plutôt comment vous êtes bons. Tout simplement, comme ça. En laissant les autres tranquilles. En laissant les autres jouer leur game. Et de jouer la vôtre. Vous avez uniquement du pouvoir sur ce que vous faites de toute façon et très peu sur ce que les autres entreprennent. Raison de plus pour vous améliorer et de travailler plus fort. Vantez ce que vous faites, pas ce que les autres ne font pas. On ne se bâtit pas en détruisant les autres. Du moins, rien de bien solide.