On n’est pas fait pour tout le monde.

« Vouloir trop plaire, c’est le plaisir des moches. »

– Renaud

Je travaille dans le domaine du graphisme et de la pub depuis maintenant plus de 20 ans. Je connais ça. Je me débrouille pas pire. On dit de moi que j’ai un style particulier, pas comme les autres, que je me démarque. J’imagine que ça va avec ma personnalité, je n’ai jamais voulu me fondre dans la masse et jamais rêvé d’être un Schtroumpf. J’ai des clients qui ne jurent que par moi tandis que d’autres personnes ne feraient jamais des affaires avec moi. Parce que je ne suis pas dans leur palette, que je ne suis pas leur genre ou que tout simplement ils ont déjà des professionnels en qui ils ont confiance.

J’ai des amis qui proviennent de milieux très différents : des sportifs, des profs, des artistes, des entrepreneurs, des riches, des pauvres… Des gens diamétralement opposés avec des idées qui le sont autant. Y a des chums que je ne pourrais réunir dans un souper, d’autres qui s’entendent mieux ensemble qu’avec moi. Encore ici, je pense qu’en amitié, l’homogénéité n’est pas nécessaire et pas mal moins intéressante que la diversité. Je préfère de loin les esprits libres aux moutons contents de suivre le troupeau de la pensée commune. Il n’y a aucun plaisir à connaître d’avance la réponse à une question avant même de l’avoir posée.

Je suis en plein processus d’achat d’une nouvelle voiture. J’avoue d’emblée peu connaître le domaine et de ne pas avoir la fibre « char » très développée. Je suis plus du type à combler mon besoin de déplacement du point A au point B. Je ne suis pas fan d’une marque en particulier et je n’ai aucun client dans l’automobile qui me forcerait à opter pour une. Alors je regarde ici et là ce que l’on m’offre. J’analyse, je compare, tente de déterminer mes priorités. Alors que plusieurs rêveraient d’être dans ma situation, j’avoue ne pas ressentir un plaisir à magasiner mon prochain véhicule. Sans avoir de coup de foudre évident pour une auto, j’ai par contre des hauts le coeur sur certains modèles, me demandant comment une personne peut choisir une voiture aussi mal foutue…

Comme les voitures, nous sommes nous-mêmes, des produits qui s’adressent à des clientèles différentes. Notre ADN caractériel est complexe, contient des attributs qui nous ont été conférés par nos parents, d’autres par nos amis et certains par nos propres expériences de vie. Difficile d’en arriver à une homogénéité quand nos origines proviennent de sources aussi variées. C’est pourquoi il est tout autant difficile de plaire à tout le monde. Et pourquoi devrions-nous de toute façon?

La course folle consistant à vouloir faire l’unanimité est difficile, mais surtout inutile. En marketing, le positionnement est la pierre d’assise du produit : il définit le créneau et la clientèle visée. Les entreprises qui tirent à tout vent dilapidant leur budget publicitaire en pensant attirer le plus grand nombre de clients possibles font une erreur. Vaut mieux viser moins large et plus précisément. Si certaines voitures m’apparaissent non adaptées à mes besoins, c’est tout simplement parce qu’elles ne me sont pas adressées. That’s it. Il se pourrait que je ne sois vraiment pas sollicité par le fabricant. Exemple? Je n’ai jamais eu de fourgonnette familiale, et ce même si j’ai eu deux enfants, tout simplement parce que le créneau « papa-maman-caillou » ne m’a jamais atteint. Cette van qui aurait pu s’avérer le meilleur achat dans les circonstances ne représentait aucun avantage à mon égard sinon de me proposer un mode de vie qui ne m’atteignait pas.

Un consultant, c’est aussi un produit. Avec ses avantages et ses inconvénients particuliers. Comme professionnel, je peux répondre à un besoin pour certains clients sans pouvoir le faire pour d’autres. Ne voyez pas ça comme une incapacité à répondre à une demande, mais simplement à une incompatibilité de personnalité ou de façon de faire. Je ne suis pas fait pour tout le monde, comme tout le monde n’est pas fait pour moi. Il ne faut surtout pas interpréter ce constat négativement, le nier selon moi serait beaucoup plus navrant. C’est pas mal plus pathétique de croire que tout le monde t’aime que de vivre avec l’idée que tu ne fasses pas consensus.

On n’est pas fait pour tout le monde. Et c’est tant mieux. À moins voir la vie en bleu, comme un Schtroumpf.

Billets que vous pourriez aimer

Savoir rebondir.

L’échec est une façon différente d’atteindre le succès. Ce n’est pas la plus logique d’y arriver, j’en conviens, mais elle ne représente pas une fin en soi. Un échec, c’est plutôt le début de quelque chose de nouveau. Un renouveau. Et c’est normal. Puisque l’on a raté un truc, il faut donc changer certaines façons de faire si l’on veut réussir, c’est plutôt logique, non?

L’échec est une façon différente d’atteindre le succès. Ce n’est pas la plus logique d’y arriver, j’en conviens, mais elle ne représente pas une fin en soi. Un échec, c’est plutôt le début de quelque chose de nouveau. Un renouveau. Et c’est normal. Puisque l’on a raté un truc, il faut donc changer certaines façons de faire si l’on veut réussir, c’est plutôt logique, non?

Dans le métier que j’exerce, l’échec fait partie intégrante du processus de création. On émet des idées à un client qui les reçoit et perçoit de manière positive ou négative. A t’il toujours raison? Non. Ça serait trop facile. Mais en contrepartie, présentons-nous toujours, nous les créatifs, la meilleure solution possible? Non plus. Le métier de création en est un d’interprétation, de perception, de culture et de goût. Il se peut que l’idée proposée soit la meilleure possible, mais qu’elle soit rejetée de toute façon, comme il se peut qu’elle soit retenue même si elle est une mauvaise idée. Win a Few, Lose a Few. Ça s’égalise comme dirait l’autre. L’échec, qu’il soit provoqué par les autres ou par soi-même, mène à un unique résultat : celui de devoir se renouveler, de refaire ses devoirs. Savoir rebondir, quoi.

Se faire refuser un concept, c’est chiant. Mais ça fait partie de la game que tu joues avec ton client. Se faire refuser un concept, ça arrive plus souvent quand on joue sur la corde raide de l’originalité; faire constamment les mêmes trucs, copier les autres, ne pas sortir des sentiers battus, mène rarement à l’échec. Ni au succès, honnêtement.

Se faire refuser un concept, ça fait mal. À son égo. Ça veut dire que l’on critique votre talent, vos idées, vous-même. Mais c’est surtout simplement un constat que ce que vous avez tenté ne fonctionne pas, alors il faut le changer. Même si vous demeurez convaincu du contraire.

Dans l’exemple que j’illustre ici, j’avais été mandaté par la Caisse Desjardins de Chicoutimi pour créer un logo commémoratif pour leur centième anniversaire. Après avoir esquissé un paquet de trucs, j’ai voulu me rapprocher le plus du logo corporatif de Desjardins, cette espèce de ruche formée par des losanges. À partir de cette forme géométrique, j’ai réussi à créer deux 0 et un 1 en utilisant le négatif de la forme. En jouant ces formes, j’ai construit une petite maison représentant grossièrement une caisse. Par extension l’ouverture du toit laissait interpréter une petite tirelire. Bref, mon processus créatif était à point. Mon concept tenait la route, était esthétiquement défendable et répondait parfaitement au besoin du client. J’avoue qu’il me plaisait beaucoup et c’est donc sans hésitation que j’avais décidé de présenter ce logo à mon client.

Bien reçu par le département des communications, il devait subir quand même quelques épreuves avant d’être accepté, entre autres celle de recevoir l’aval d’un comité de direction, etc.

La réponse fut négative. Pas parce que le logo ne plaisait pas, mais sa trop grande interprétation et ressemblance de la signature de Desjardins a été jugée irrecevable par la Fédération des Caisses. C’est écrit noir sur blanc dans leurs normes graphiques qu’il était non-négociable de créer une signature à partir du logo corpo. Échec.

Il fallait donc recommencer le processus de création du début. Il fallait rebondir.

Ce qui est difficile lorsqu’on se voit confronté à ce genre de résultat, c’est de faire table rase sur ce que l’on avait fait auparavant. Chasser le plus vite possible l’idée que tout ce que vous créerez pour remplacer votre ancien concept ne sera jamais aussi fort, aussi créatif que l’idée refusée. Et c’est là le piège dans lequel trop souvent tombent les jeunes créateurs. Penser que l’idée refusée était l’ultime. Que tout ce qui suivra ne pourra qu’être moins bon. Au contraire. Je répète souvent que la création nait des contraintes. L’échec c’est le summum comme contrainte. Il est le dead-end qui nous force à faire marche arrière pour mieux avancer. Pour aller plus loin.

En reprenant mon crayon, j’ai redessiné cette signature, illustrée plus bas, en créant deux C, pour Caisse de Chicoutimi, qui forment les deux 0 de 100. Plus simple, plus festive et cohabitant plus facilement avec la signature de Desjardins, le logo fût rapidement accepté par le comité.

Avec du recul, j’aime beaucoup plus cette signature et demeure convaincu que le client a bien fait de refuser le premier concept. Non pas parce qu’il n’était pas bon, mais qu’il fallait passer par là pour créer mieux.

Savoir rebondir, ça permet de dépasser ses limites et de transformer un échec en succès. Pour faire mieux.

Bon centième à la Caisse Desjardins de Chicoutimi qui a su, elle aussi, rebondir et se réinventer à travers ses cent ans d’histoire!

Billets que vous pourriez aimer

25 trucs qui me font chier d’être graphiste

01. Passer des heures à zigonner devant 100,000 polices de caractère pour finir par utiliser Helvetica.

02. Fuir le regard intrigué des passants quand tu te penches à la verticale pour lire les crédits d’une sacrée belle affiche sur un mur.

03. Être incapable d’apprécier un document si le texte est justifié, composé en comic sans en utilisant toutes les fonctions horribles de déformation de typo du logiciel Word.

04. Te faire demander qu’est-ce que tu as fait « exactement » dans cette brochure si les illustrations et les photos viennent d’ailleurs, que tu n’as pas composé le texte et que tu n’es pas l’imprimeur.

05. Être désigné par ta famille pour faire la carte de fête de ma tante ou l’affiche de la vente de garage du quartier.

06. De toujours barbouiller sur tous les documents que l’on te donne : ordre du jour d’une réunion, document de travail, serviette de table.

07. Être incapable d’acheter un t-shirt, si le design n’est pas hype.

08. Décider qu’un vin est un grand cru uniquement si l’étiquette est belle.

09. Se rendre compte, après 40 ans que d’utiliser de la typographie en 6 points, c’est illisible.

10. Présenter un truc de merde à un client et qu’il l’accepte.

11. Te faire dire par un client que ton design fait très professionnel. J’espère.

12. Te faire demander si tu fais des « crest », des sigles ou des légos.

13. Télécharger toutes les applications pour iPhone qui touchent de près ou de loin au graphisme et n’en utiliser aucune.

14. Être considéré comme un artiste dans le milieu des affaires.

15. Être considéré comme un commercial dans le milieu artistique.

16. N’avoir aucune reconnaissance professionnelle et réaliser que n’importe qui peut porter le nom de designer graphique sans en avoir la formation.

17. Recevoir des conseils de mise en page de la part d’une secrétaire.

18. Subir les innombrables mises à jour inutiles de tous les logiciels indispensables à la réalisation de ses créations.

19. Trouver une idée géniale, la présenter au client qui l’accepte avec joie, réaliser que cette idée existe déjà, devoir appeler le client pour lui dégonfler sa baloune.

20. Triper plus sur le générique d’un film que sur son intrigue.

21. Apprendre après avoir déposé un projet à un client prospect qu’en plus de toi, il y a 35 autres soumissionnaires.

22. Devoir toujours payer un surplus de bagages à chaque voyage effectué parce que tu achètes toujours trop de livres de design.

23. Se réveiller en pleine nuit, griffonner un concept sur son calepin près du lit et être incapable de déchiffrer le gribouillis le lendemain matin, au réveil.

24. Se rendre compte dans une mission humanitaire que ton métier ne sert à rien quand tu es en plein coeur de la brousse africaine.

25. Trouver l’idée parfaite alors que ton concept est déjà sous presse.

Billets que vous pourriez aimer

Boris et Sonya dans les Adirondacks

J’allais vous raconter mon long week-end à New York. J’allais vous dépeindre le visage radieux de ma fille qui, après 130 essais de robe chez Macy’s, mettait la main sur celle dont elle rêvait pour son bal de graduation en juin. J’allais vous décrire en détail le style tout personnel de ce petit bout de femme devenue si grande sur ses talons de 4 pouces. J’allais vous raconter tout ça avec humour et amour, mais cette pluie qui s’est rapidement transformée en neige est venue gâcher tout ça. J’allais vous raconter que l’on a patiné en plein coeur de Central Park, sous les lumières des gratte-ciels, sur cette glace offerte par le richissime Trump. Moi qui n’avais pas chaussé de patins depuis des années. J’allais vous dire comment c’était beau de voir toutes ces lumières autour de nous, mais cette neige abondante est venue bouleverser mon récit et rendue futile ces coups de patin sur la glace.

J’allais vous raconter mon long week-end à New York. J’allais vous dépeindre le visage radieux de ma fille qui, après 130 essais de robe chez Macy’s, mettait la main sur celle dont elle rêvait pour son bal de graduation en juin. J’allais vous décrire en détail le style tout personnel de ce petit bout de femme devenue si grande sur ses talons de 4 pouces. J’allais vous raconter tout ça avec humour et amour, mais cette pluie qui s’est rapidement transformée en neige est venue gâcher tout ça. J’allais vous raconter que l’on a patiné en plein coeur de Central Park, sous les lumières des gratte-ciels, sur cette glace offerte par le richissime Trump. Moi qui n’avais pas chaussé de patins depuis des années. J’allais vous dire comment c’était beau de voir toutes ces lumières autour de nous, mais cette neige abondante est venue bouleverser mon récit et rendue futile ces coups de patin sur la glace.

J’allais vous parler de ce restaurant italien découvert grâce à urbanspoon.com, vous décrire cette pizza venue directement de Napoli, dégustée près du foyer, sous les bouquets d’origan qui séchaient près du bar. Et cette pluie verglaçante est venu tout foutre ça en l’air en me laissant un goût plutôt amer.

Cette satanée pluie qui ne nous a pas lâché dès notre départ de New York pour se changer en neige au milieu des Adirondacks. Cette neige qui a transformé la chaussée en une patinoire plus glissante que celle de Central Park. Cette neige qui a surtout fait déraper la voiture de Boris et Sonya Begelman, transformant ce long simple week-end en aventure humaine.

C’est en plein coeur des Adirondacks, ce parc si semblable à celui de la Réserve faunique des Laurentides, que l’automobile de Boris et Sonya a été emboutie avec une malchance inouïe par celle de leur fille qui les suivait. Le choc fut brutal; sûrement pas attachés, Boris et Sonya ont passé à travers le pare-brise de leur voiture. Quand nous sommes arrivés sur les lieux de l’accident, nous étions les premiers, Karine et moi. J’ai débarqué rapidement de la voiture pour m’enquérir de l’état des occupants. Le gendre, en sang, debout, cellulaire en main, tentait d’appeler le 9-1-1 pendant que ses mains tremblaient sous le choc et le froid. Aussitôt que j’ai aperçu Boris gisant sur la chaussée, j’ai crié à Karine, ma conjointe infirmière de venir me joindre. C’est elle qui prendrait les choses en main en attendant les ambulanciers. Le policier arrivé sur place 2 minutes après nous ne semblait pas du tout à l’aise dans son rôle improvisé d’ambulancier et semblait tellement apprécier notre présence qu’il a laissé Karine mener complètement les mesures d’urgence. Pendant qu’elle s’occupait de Boris, j’ai couru chercher les couvertures que les enfants avaient apportées, pour dormir durant cette longue route, afin d’en couvrir les blessés. Plaies béantes, hémorragie interne, fracture ouverte, Boris avait les jambes toutes croches et ne ressentait surtout plus aucune sensation dans celles-ci. Pendant les manoeuvres plus délicates de Karine, je m’assurais de garder son attention. Stay with us, Boris, help is coming. En fait si je veux être honnête, je l’appelais Morris. Et toutes les fois, il me rappelait qu’il s’appelait plutôt Boris. C’est fou comme ces petits détails deviennent importants. Alors que je me foutais carrément de son nom, mais pas de sa survie, Boris s’accrochait à son nom. Comme à une bouée. Le père de Karine, Jean-Claude, venu prêter main-forte à notre équipe a suivi les consignes de sa fille à la lettre, pressant les plaies préalablement pansées. Quand nous sommes revenus à la voiture, alors que les ambulanciers avaient pris la relève, on avait les cheveux tout mouillés, les vêtements trempés, les mains gelées, mais un sentiment du devoir accompli. Nous avions les émotions à fleurs de peau.

Je voulais vous parler du visage radieux de ma fille qui a acheté sa robe de graduation à New York, mais je vous décrirai plutôt la fierté et l’admiration qu’elle a ressenties quand elle a pu observer cette manoeuvre d’urgence réalisée sous ses yeux. Constater notre simple devoir de citoyen. Moi, ce sont les yeux de Boris que j’ai en tête, pendant que je lui tenais les mains pour le réchauffer pendant que cette foutue neige transformée en eau lui enlevait toute chaleur. Je m’en fous que tu t’appellais Boris ou Morris, je souhaite seulement que l’on n’ait pas tout fait ça pour rien…

MISE À JOUR >

J’ai fouillé sur internet une bonne partie de la soirée à la recherche de nouvelles afin de connaître l’état de santé des gens que nous avions aidés. Je suis tombé sur un article du Adirondack Daily Enterprise relatant un accident survenu dans le parc, quelques heures avant notre passage. J’ai contacté le journaliste auteur de l’article, Chris Knight pour lui demander s’il en savait un peu plus sur l’accident dont nous avions été témoin. Hélas, après quelques échanges de courriels, il n’avait aucune information supplémentaire à me fournir… jusqu’à ce matin. Il m’a fait parvenir un courriel avec un lien menant au journal Press Republican qui relatait un accident semblable à ma description avec les mêmes prénoms. Pas de doute, c’était notre tragédie!

En relisant l’article, je me suis rendu compte que j’avais réalisé quelques erreurs de description dans mon billet. Voici donc un résumé de ce qui s’est véritablement passé : en provenance de Brooklyn, Igor Begelman, accompagnés de ses deux enfants a perdu le contrôle de son automobile percutant la barrière d’accotement. Boris et Sonya Gelman voyant la situation ont stationné leur voiture derrière pour évaluer les dégâts. Au même moment, sur la même route, Kseniya Vasilyen perdit le contrôle, elle aussi, et percuta les deux voitures en écrasant le couple Gelman entre celles-ci. C’est l’élément qui manquait à mon histoire… J’ai bien vu un débris dans le ravin, mais je croyais que c’était un parechoc enseveli alors que c’était la voiture d’Igor qui a certainement glissé là sous l’impact. La femme que j’avais prise pour la fille de Boris leur était parfaitement inconnue. Ce qui explique le manque total d’empathie de celle-ci pour les accidentés; elle était la cause bien involontaire, j’en conviens, de toute cette histoire. L’état de santé des Gelman est toujours critique, celle d’Igor passé de sérieux à critique. Beau bordel finalement.

Billets que vous pourriez aimer

Pipi dans le Fortrel™

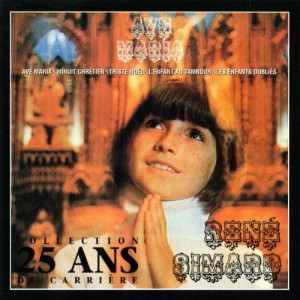

J’ai 10 ans. Je suis assis sur un banc de l’église Sacré-Coeur à Chicoutimi. Dans le Bronx de Chicoutimi. C’est le jour de ma Confirmation. Moment solennel pour un enfant des années 1970. En avant de moi, Monseigneur Marius Paré s’apprête à nous beurrer le front avec son huile. En arrière de moi, au fond de l’église, mes parents et ceux de mes amis, fiers dans leurs plus beaux habits. À côté de moi Dany Gaudreault, mon ami, n’arrête pas de dire des conneries. C’est un classique, les Églises provoquent les fous rires. En fait, tous les endroits où il faut garder son sérieux : enterrement, église, entrevue d’embauche, etc. J’ai un look de maffieux. Je porte un pantalon bleu marin avec des lignes blanches, une veste assortie pas de manches sur un col roulé blanc en laine d’ou émerge une chaîne en or arborant un crucifix. Ce sont les années 70, je vous rappelle. Les années ou la plupart de nos vêtements étaient fabriqués par nos mères. C’était surtout l’époque du Fortrel™. Ce tissu synthétique révolutionnaire, non froissable, raide qui avait la mauvaise manie de piquer la peau. La coupe de mes pantalons était fuseau élargi. Trop courte. Ma mère n’avait sûrement pas anticipé la mode des souliers Patof, ces souliers ballon avec talon nous donnaient une couple de pouces de plus. J’ai une classique coupe de cheveux «René Simard», quoiqu’à cause du blond de ma tignasse je ressemble un peu plus à son frère, Régis. Ces deux bouffeux de petit pouding Laura Secord.

J’ai 10 ans. Je suis assis sur un banc de l’église Sacré-Coeur à Chicoutimi. Dans le Bronx de Chicoutimi. C’est le jour de ma Confirmation. Moment solennel pour un enfant des années 1970. En avant de moi, Monseigneur Marius Paré s’apprête à nous beurrer le front avec son huile. En arrière de moi, au fond de l’église, mes parents et ceux de mes amis, fiers dans leurs plus beaux habits. À côté de moi Dany Gaudreault, mon ami, n’arrête pas de dire des conneries. C’est un classique, les Églises provoquent les fous rires. En fait, tous les endroits où il faut garder son sérieux : enterrement, église, entrevue d’embauche, etc. J’ai un look de maffieux. Je porte un pantalon bleu marin avec des lignes blanches, une veste assortie pas de manches sur un col roulé blanc en laine d’ou émerge une chaîne en or arborant un crucifix. Ce sont les années 70, je vous rappelle. Les années ou la plupart de nos vêtements étaient fabriqués par nos mères. C’était surtout l’époque du Fortrel™. Ce tissu synthétique révolutionnaire, non froissable, raide qui avait la mauvaise manie de piquer la peau. La coupe de mes pantalons était fuseau élargi. Trop courte. Ma mère n’avait sûrement pas anticipé la mode des souliers Patof, ces souliers ballon avec talon nous donnaient une couple de pouces de plus. J’ai une classique coupe de cheveux «René Simard», quoiqu’à cause du blond de ma tignasse je ressemble un peu plus à son frère, Régis. Ces deux bouffeux de petit pouding Laura Secord.

Ça fait maintenant 3 fois que l’on se fait avertir Dany et moi. On est pas encore confirmés qu’on va devoir se confesser. Je ne me souviens pas ce qu’il a pu me dire cette fois, mais là je sens décoller du fin fond de mon âme, un fou rire de la force d’un tsunami. Impossible que je le garde, mais en même temps, je ne peux le laisser sortir. Si je le fais, on entendra ce rire jusque dans le jubé, voire même à l’Évêché, dans le centre-ville. Je me contorsionne du mieux que je peux pour l’éteindre, mais c’est plus fort que moi. Je ris. Ris. Et ris. Et là, qu’est-ce qui se produit quand on est un enfant et que l’on rit trop? Je sens tout à coup le long de ma cuisse descendre un mince filet chaud… Pipi! Je suis en train de pisser! Je suis en train de me pisser dessus. Ce connard de Gaudreault m’a tellement fait rire que j’en pisse dans mes culottes. À l’Église. Ben paquetée. Pendant ma Confirmation. Et celle de 200 autres flots. Je capote. Ma vie est fichue. Cet événement va bouleverser ma vie à jamais. Je serai celui qui a pissé devant 400 personnes à sa Confirmation. On me pointera du doigt, et quand j’aurai 50 ans, on se souviendra de moi uniquement par ce détail. On se rappellera en me voyant : hey te souviens-tu de Gauthier? Non? Ben, oui tu le connais, c’est lui qui avait pissé dans ses culottes à notre Confirmation… L’enfer. Je passerai à la postérité pour avoir uriné en public. Alors que j’entre à peine dans mon adolescence, avant même qu’apparaisse mon premier bouton, on m’aura déjà affublé de tous les surnoms inimaginables. Pissou. Pisseux… Ma vie est carrément terminée. À l’eau (sic).

Alors que je suis perdu dans mes pensées les plus noires, je sens mon déluge urinal mourir dans mon bas (blanc à deux lignes, rouge et blanc… et jaune). Voilà, j’ai enfin réussi à me contrôler. La fuite est colmatée. Je suis bien assis sur ma flaque. Je suis pathétique. En regardant autour de moi, je constate que personne n’a encore rien remarqué. Ça ne saurait tarder, car voilà qu’on nous demande de nous lever. On doit s’avancer en file indienne : Monseigneur va enfin nous nous tracer sa croix dans le front… et moi, je devrai en plus affronter les regards dégoutés de 397 personnes et particulièrement ceux de deux personnes marquées par la honte à tout jamais, mes parents.

J’ai le goût de pleurer, de disparaître ou simplement me glisser de tout mon long et me cacher sous le banc. Mais je dois me lever. Je n’ai pas le choix. Je prends une grande respiration…

Étrange. Aucune trace. Rien. Nada. Je suis debout et je ne vois rien d’anormal. Le banc est sec. Aucune flaque par terre. J’ai bel et bien fait pipi, mais le Fortrel™, ce merveilleux tissu révolutionnaire semble avoir une qualité d’absorption incroyable jusque-là ignorée de tous. Je sens l’humidité, certes. Ça pique. Ça pue. Mais ça ne paraît pas. Le bleu marin cache la tache. Aucune preuve. Aucune piste (sic). Je vais finalement m’en sortir. Ma vie ne sera pas gâchée finalement. Uniquement mon pantalon.

Billets que vous pourriez aimer

Je veux, je veux, je veux, mais je veux pas payer

Downsizing vs. Rightsizing

Downsizing vs. Rightsizing

Un article intéressant de La Presse signé Marie Allard, traitant de la réduction des formats dans l’alimentation (downsizing) a retenu mon attention ce matin. On y explique que l’augmentation des valeurs premières (on cite l’exemple du prix du cacao qui a monté de plus de 25 % en deux mois) combinée à un refus catégorique des clients de payer plus, forcent les fabricants à réduire le format de leurs produits de façon considérable. Un exemple frappant l’Oeuf de Pâques Cadbury qui passe de 39g à 34g, question de garder un prix plancher. Cette notion n’est pas nouvelle pour moi. J’ai des clients qui sont dans le domaine alimentaire ainsi que de la restauration, alors je comprends très bien la problématique dans laquelle sont plongées ces entreprises. Quand tes matières premières reçoivent une hausse de 25 %, on s’entend pour dire que ce sont tes profits directs qui en souffrent; le domaine alimentaire n’étant pas reconnu pour en être un à large marge, alors il est assez facile de comprendre pourquoi ces commerces doivent réagir rapidement. Assez facile à comprendre? Mmm… pas pour tout le monde, semble-t’-il. On cite dans l’article de La Presse, les analystes d’Option Consommateurs qui décrivent la pratique du downsizing, « sans être illégale de choquante… ». Pour leur part, les fabriquant parleraient plutôt de rightsizing, simple question de mettre à niveau. Suis-je le seul à trouver la version des entreprises, logique?

Cacher cette augmentation que je ne saurais… boire.

On diabolise le méchant fabricant qui « crosse » le consommateur de 10 %. Alors qu’il ne fait que ce que demandent les consommateurs : ne touchez pas au prix! Comme ceux-ci ne veulent pas payer une cenne de plus, le fabricant cré l’illusion que rien n’a changé… Les consommateurs désirent un statu quo sans penser à qui seront facturées les frais d’une augmentation des matières premières? À personne? C’est impossible. On parle ici, d’une négation de la réalité. On ne veut pas le savoir; on ne veut surtout pas un emballage qui nous nous annoncerait : maintenant avec 25 % de moins! On préfère se fermer les yeux… On veut, on veut, on veut, mais on veut pas payer!

Toute vérité n’est pas bonne à entendre

On demande de plus en plus de transparence aux entreprises. Les réseaux sociaux ont permis un canal d’information incroyable entre les fabricants et leurs consommateurs. Mais ces derniers veulent-ils vraiment entendre la vérité? Veulent-ils vraiment comprendre la réalité que vivent certains marchés? ll existe un monde entre la perception que se font les consommateurs et la réalité. Dites-nous que nous sommes fins, que vous nous aimez, mais ne nous dites surtout pas que vous passez des moments plus difficiles. Nous vivons encore dans une société où l’entreprise ou le patronat sont décrits comme des profiteurs et des machines à imprimer de l’argent sans sentiment, et le consommateur comme un esclave que l’on exploite. Le méchant commerçant vs le gentil consommateur. On pense, trop souvent à tort que les entreprises profitent toujours des situations en leur faveur. Je travaille avec des entrepreneurs de milieux très différents : alimentation, industrielle, service professionnel, etc.; chacun avec sa réalité. Des entrepreneurs qui tentent bien que mal de sortir gagnants d’une lutte pas toujours facile où la concurrence est omniprésente et provient maintenant du monde entier. Penser qu’il y a juste le consommateur qui paie les frais des augmentations ou de la réduction des profits, c’est nier les mises à pied et les fermetures. On vit dans une société de consommation en le niant. Oui, je veux bien que l’on fasse de la simplicité volontaire, mais ça prendra toujours un payeur pour permettre de le faire. On ne peut pas vivre avec les biens que quelqu’un d’autre te cède si personne ne consomme rien — j’ai toujours en tête cette fille qui se vantait de ne pas acheter de vêtements griffés à ses enfants, mais qui acceptaient ceux des miens avec plaisir; n’est-ce pas là encore un déni ?

Dans un monde idéal, les prix ne changeraient jamais, ni le format des produits. Dans un monde idéal, on ne payerait pas d’impôts et aucunes taxes ne seraient perçues et les services gouvernementaux seraient toujours là, mais plus rapides et améliorés. Ce monde-là existe. On l’appelle Utopie…

Billets que vous pourriez aimer

Premier degré

Ce n’est pas un truc nouveau. Je sais. Je travaille dans le domaine des communications depuis assez longtemps pour réaliser la chose. Mais toutes les fois, je suis stupéfait. Stupéfait et un peu déçu. Ça ne me revient pas. L’absence généralisée de dimension des gens me décourage.

Ce n’est pas un truc nouveau. Je sais. Je travaille dans le domaine des communications depuis assez longtemps pour réaliser la chose. Mais toutes les fois, je suis stupéfait. Stupéfait et un peu déçu. Ça ne me revient pas. L’absence généralisée de dimension des gens me décourage.

Aussitôt que l’on sort un tant soit peu de l’ordinaire, on perd du monde comme ça ne se peut pas. Difficile de sortir les gens de leur routine, leur « steak, blé dinde, patate » est ancré dans leur petite personne et est y incrusté comme une tare. Le changement fait peur. Terrifie. Ça me rappelle quand les ados à la maison parlent du pain « normal » pour différencier le pain chimique capable de rester moelleux pendant 100 ans (!!!) du pain sorti de la boulangerie artisanale qui devient rassis presque le lendemain. La normalité, comme dans bien des cas, est dictée par une notion de nombre. Tout le monde mange de la marde, alors de la marde, c’est bon… Ça ne peut être autrement. Le nombre le dicte. C’est donc vrai.

Si les gens voyaient plus loin, au-delà des images et des mots qu’on leur suggère; s’il prenait la peine de voir plus loin que leur nez, ils verraient que la réalité a plus d’un visage. Que leurs vérités personnelles ne seraient pas aussi tranchantes et radicales s’ils se donnaient la peine de sortir de leurs nombrils. Qu’il existe plusieurs solutions à un problème. Que la saveur du moi, c’est pas toujours la meilleure.

Quand on sonde la population, quand on les interpelle, il est souvent navrant de voir la petitesse dans laquelle se vautre celle-ci. Comme si le monde s’arrêtait à leur dimension personnelle. Fini. Plus loin, c’est le néant. Un dead end. On gobe les âneries que nous dictent de parfaits inconnus dans des émissions de télé-réalité, on leur accorde autant d’importance que si ces élucubrations venaient d’Hubert Reeves lui-même. On reste au premier degré. On effleure les sujets. On a le nez dans le sommaire sans entrer dans le livre. On fait du lèche-couverture, mais on ne lit pas le contenu.

Il me semble que le monde a tellement à offrir. Que les idées des autres peuvent vous amener à douter des vôtres et ainsi les améliorer. Qu’à force de se trouver bon, on y croit un peu trop et que l’on néglige de se contester. L’auto-critique est tellement un signe d’intelligence.

J’admire ces gens qui se trompent. Se tromper, c’est s’être donné la chance de créer de quoi de nouveau. Ça n’a pas fonctionné? Peut-être pas cette fois, mais ça ne veut pas dire jamais. J’aime ces entreprises qui prennent des risques. Des entreprises bâties sur de la passion et non des chiffres. J’aime quand ces entreprises sortent des produits avec leur coeur et non leur tête. Quand elles préfèrent se fier à leurs pifs au lieu de sonder ses clients potentiels. Si on avait demandé aux clients d’Apple comment ils voyaient le futur iPhone avant sa sortie, on n’aurait jamais eu droit au produit que l’on connaît maintenant. Parce qu’il n’existait pas avant. Il a fallu l’inventer. Les gens ne peuvent exiger que ce qu’ils connaissent. Alors, bye bye l’innovation.

En regardant l’image de désodorisant qui orne mon billet, certains y verront de l’ironie, d’autres y verront uniquement un bâton antisudorifique. Certains resteront au premier degré, sans se donner la peine d’aller plus loin. Ils n’auront pas tout à fait tort : les gens qui restent au premier degré me font suer…

Billets que vous pourriez aimer

Chroniques Sénégalaises – Partie 9 et fin…

Je suis assis devant une bière à l’Aéroport PET et je regarde en boucle certaines séquences vidéos qui sont sur mon MacBook. J’ai des fous rires. Des yeux dans l’eau. Des souvenirs imprégnés dans ma mémoire. Le film est accessoire, tout ça, c’est gravé à vie sur mon disque dur interne. Ma mémoire vive.

Je suis assis devant une bière à l’Aéroport PET et je regarde en boucle certaines séquences vidéos qui sont sur mon MacBook. J’ai des fous rires. Des yeux dans l’eau. Des souvenirs imprégnés dans ma mémoire. Le film est accessoire, tout ça, c’est gravé à vie sur mon disque dur interne. Ma mémoire vive.Billets que vous pourriez aimer

Chroniques Sénégalaises – Partie 8

Une des craintes partagées par notre équipe dans notre voyage humanitaire portait sur la qualité de la nourriture, sa quantité et sa salubrité. C’était avant que Dieudonné Gandoul se joigne à nous à Thiaré. Ce dernier est notre chef attitré. Il est responsable de planifier les achats pour la cuisine et de préparer les repas, matin, midi et soir. Et il est très bon. Nous avons eu droit à des spécialités sénégalaises comme le sombi dijierté (riz au lait amélioré), un plat qui goûte et ressemble à un tapioca : un riz très collant avec des noix et des bananes; le thièbe djiéne (riz au poisson) — poisson frit avec riz tomaté épicé et légumes; thièbe yapp (rz à la viande) — riz avec boeuf et légumes; thiou à la viande de mouton — on aurait pu ajouter récalcitrante sous la dent… mais au goût c’était excellent; du poulet yassa — riz et poulet mariné. Mais comme la bouffe est de plus en plus métissée et que les cuisines se ressemblent, nous avons eu aussi droit à du couscous marocain aux légumes, du spaghetti bolognais et du poulet frit. Servi à la sénégalaise dans de grands plats que tout le monde se partage. Stratégiquement, il faut savoir avec qui se placer. Un conseil, si c’est un plat que vous aimez, évitez de vous assoir devant un goinfre…

Une des craintes partagées par notre équipe dans notre voyage humanitaire portait sur la qualité de la nourriture, sa quantité et sa salubrité. C’était avant que Dieudonné Gandoul se joigne à nous à Thiaré. Ce dernier est notre chef attitré. Il est responsable de planifier les achats pour la cuisine et de préparer les repas, matin, midi et soir. Et il est très bon. Nous avons eu droit à des spécialités sénégalaises comme le sombi dijierté (riz au lait amélioré), un plat qui goûte et ressemble à un tapioca : un riz très collant avec des noix et des bananes; le thièbe djiéne (riz au poisson) — poisson frit avec riz tomaté épicé et légumes; thièbe yapp (rz à la viande) — riz avec boeuf et légumes; thiou à la viande de mouton — on aurait pu ajouter récalcitrante sous la dent… mais au goût c’était excellent; du poulet yassa — riz et poulet mariné. Mais comme la bouffe est de plus en plus métissée et que les cuisines se ressemblent, nous avons eu aussi droit à du couscous marocain aux légumes, du spaghetti bolognais et du poulet frit. Servi à la sénégalaise dans de grands plats que tout le monde se partage. Stratégiquement, il faut savoir avec qui se placer. Un conseil, si c’est un plat que vous aimez, évitez de vous assoir devant un goinfre…Billets que vous pourriez aimer

Chroniques Sénégalaises – Partie 3

La cérémonie des valises

La cérémonie des valises

Je m’appelle Mondou Soy. J’ai perdu mon nom Marc Gauthier dans un petit village du Sénégal nommé Tiaré, situé à plus de 6 heures de route de Dakar. J’ai perdu mon nom et les 17 autres étudiants (e)s et infirmier (e)s que j’accompagne tout autant. On nous a tous baptisés de notre nouveau nom wolof, le dialecte le plus important du pays pendant une cérémonie que je ne suis pas près d’oublier. Sous le rythme endiablé des djembés, le village tout entier habillé pour l’occasion de leurs habits les plus flamboyants nous a acclamés et remerciés de leur venir en aide pendant cette fête nommée «cérémonie des valises». Chacun de nous a dû effectuer une danse africaine sous les rires et cris des enfants assis sur le sol pendant notre baptême wolof. Devant nous, les valises de médicaments, pansements et matériels éducatifs qui répondront aux besoins criants d’une population démunie.

Après notre prise de possession des lieux, aujourd’hui, nous organiserons la clinique demain et le personnel infirmier commencera à recevoir ses premiers patients dès jeudi, et ce jusqu’au 27 janvier prochain. Les heures seront longues et la population demandantes pour ces jeunes premiers. Il ne faut pas se leurrer, beaucoup de cas qui se présenteront à eux, en seront des des rarement vus dans un pays comme le nôtre et le manque de médicaments, de spécialistes rendra l’aventure encore plus difficile à vivre quand ils se verront incapables d’y répondre. La deuxième épreuve qui les guette est cette promiscuité dans laquelle notre groupe travaillera; nous habitons la clinique, cordés l’un sur l’autre et nos installations sanitaires sont au minimum. La fatigue des journées interminables sous la chaleur accablante de la brousse africaine, le risque de tomber soi-même malade, l’ennui des proches sont des pièges difficilement évitables. Bien qu’ils étaient préparés, je sens déjà que certains ne vivent pas encore ce quoi ils s’attendaient; le dépaysement, mais surtout le choc culturel mêlé à une bonne fatigue (l’avion, la route, etc.) qu’ils vivent présentement en rend certains beaucoup plus vulnérables que prévu.

La «Cérémonie des Valises» aura peut-être un impact positif, mais surtout l’arrivée des premiers patients, jeudi, sera des éléments positifs qui devraient renverser ce travail exigeant en expérience de vie unique. Le nouveau Mondou Soy que je suis devenu en est déjà convaincu…

EN VRAC

Sur notre route vers Tiaré, les baobabs se succèdent. Cet arbre grotesque et torturé, comme s’il avait poussé à l’envers, les racines vers le ciel, est devenu le symbole du Sénégal. Bien que son bois soit inutile à la construction; étant plus près du roseau que de l’arbre (coque vide et coeur mou) est un véritable «arbre à tout faire» : on récolte son huile pour en faire de la colle notamment, ses jeunes plants sont des légumes qui ressemblent à des asperges, ses feuilles fraîches sont comme des épinards, ses feuilles séchées saupoudrent le couscous, son fruit nommé poétiquement « pain de singe » est l’Imodium du Sénégalais, parce qu’il guérit de la diarrhée. Malik va me faire goûté, je vous en reparle…

– – –

Malgré les hotspot WI-FI très fréquents è Dakar, je griffonne mes notes sur papier dans un cahier. Mes proches doivent être stupéfaits de lire que monsieur techno, lui-même, est devenu monsieur scribouilleur et enligne des mots sur du papier sur un banc, dans le bus, dans son lit…

– – –

Parlant techno, il y a plusieurs applications iPhone capables de dénicher les réseaux Wi-Fi disponibles et ainsi se connecter rapidement. Avec mes compagnons étudiants, elle serait complètement inutile dans mon iPhone : y’en a toujours un qui tripote son iPod, prêt à diffuser son plus récent statut sur Facebook. Quand je vois une tête penchée sur son appareil : bingo! On a le WI-FI

– – –