Sous les couvertures

Je suis né sous les couvertures.

Je suis né sous les couvertures.

Enveloppé dans le papier.

Comme un chocolat fin.

Les livres font partie de ma vie comme l’air que vous respirez.

Je m’en entoure.

J’en consomme.

Je suis un junkie littéraire.

J’ai acheté des livres.

Emprunté des livres.

Volé des livres.

J’ai déménagé des livres toute ma vie.

Ou toutes mes vies.

Criss.

C’est quoi cette boîte impossible à lever.

Des livres.

Criss.

Livres salon.

Livres cuisine.

Livres BD.

Livres bureau.

Livre maman.

– Marc, tu pourrais ramener tes livres chez vous?

Oui. Je sais. Mais, non.

Devant la bibliothèque de ma chambre (encore présente) dans la maison de ma mère, mon doigt descend l’épine des livres. Bob Morane. Les Coq d’or. Tout connaître. Je me renseigne sur. Métal Hurlant. Fluide Glacial. Thor. Spiderman. Hugo, Sartre, Druillet, Gotlib, Voltaire, Thériault. Savard.

Des livres laissés là.

Comme ceux qui se retrouvent dans mon bureau au bureau.

Ou ceux du bureau à la maison.

Y a aussi ceux du salon.

Lus. Pas lus.

Pourquoi lui il est là et pas moi. Pourraient-ils me dire en chœur.

Je n’en sais rien.

Je sais pourquoi vous vous retrouvez avec moi.

Mais je ne sais pas l’ordre dans lequel vous serez lu.

Si vous le serez.

Oh.

Ben oui.

T’arrives dans ma vie. Tu peux te retrouver sur une tablette, pour l’éternité. Ou être dévoré en 12 heures. Tu peux traversé 3 continents. Plié en deux dans un sac à dos. Ondulé sous l’humidité d’une plage. Mourru dans la poussière sous mon lit, un signet au milieu du corps. Relu deux ou trois fois. Tu peux être passé à quelqu’un sans jamais revenir. Je vous aime, mais je ne suis pas nécessairement attaché. Comme les lettres.

Pas assez de temps.

Trop de livres à lire.

À vivre.

Je suis né sous les couvertures.

Nourri par ma passion.

Et celle les autres.

Tante Monique qui m’initie à Reiser et San Antonio à un âge où il ne faut pas lire San Antonio. Encore moins Reiser. Ces profs avec leurs lectures obligés. Les amis qui nous disent qu’il faut lire ça. Les libraires qui m’ont pushé dans les narines, des romans et des bédés. Les revues littéraires. Les quotidiens. Le web. Le criss de web. Qui te fait découvrir la littérature du Monde.

Des livres venus d’ici et là.

Achetés neufs.

Usagés.

En ligne.

Sur place.

En français.

En anglais.

En espagnol. Abandonné après 3 chapitres. Incompréhensible.

Y’a toute sorte de dépendances.

C’est la mienne.

J’ai plus de livres que j’en ai lus.

Comme disait mon amie Monique Lo: on les lira à la retraite quand on aura plus d’argent pour en acheter. En attendant, consommons ces mots imprimés sur le papier comme si c’était un parfum qui nous donnerait la vie éternelle. Fontaine de Jouvence. Fontaine de Jouissance. Surtout.

Les livres sont toute ma vie.

Je lis tout ça.

J’écris tout ça.

Sans écrire le mien.

Mon livre.

Un jour.

Oui. Oui.

Un jour.

À suivre.

Billets que vous pourriez aimer

Merci Clef-Re

Aujourd’hui, je suis retourné au bureau après un arrêt de 3 semaines.

Aujourd’hui, je suis retourné au bureau après un arrêt de 3 semaines.

La face gommée, le pas de travers, j’ai avancé à pas lents comme si cette façon de marcher retarderait la réalité.

Comme un boeuf qui sifflerait sur son chemin à l’abattoir.

Ma boîte aux lettres débordait de prospectus, de factures, mais pas de chèque.

Un indice de plus que la période des Fêtes est bel et bien terminée.

Fini les cadeaux.

Tout au fond du casier métallique, une intrigante enveloppe matelassée a retenu mon attention.

J’ai tout fourré dans mon sac, gravi les marches une à une en prenant le temps de les compter, convaincu que l’on avait ajouté un étage à l’immeuble pendant mon absence.

Arrivé au sommet, essoufflé d’avoir bu 22 jours de suite, je me suis retrouvé face à cette porte sombre où trône un T métallique à coté d’un clou qui jadis était recouvert d’un M.

J’ai ouvert la porte de mon bureau et une odeur de renfermé s’en est dégagée.

Rien pour me motiver.

Il y avait un squelette sur le sofa.

Mais j’ai fait comme si de rien n’était.

Rien n’avait bougé depuis mon départ.

J’ai déposé mon sac et la pile de courrier sur ma table à dessin.

Une pile par dessus une autre pile.

Comme des couches classées par catégories.

Des strates de revues.

Des strates d’esquisses.

Des strates-à-j’aime.

Une accumulation de preuves de ma légendaire procastination.

J’ai tripoté la grosse enveloppe.

Et j’ai lu Postexport.

J’ai alors réalisé qu’elle me provenait de France.

Y a que les Français pour écrire en anglais.

Je ne connais peu de personnes en France.

Quelques amis, ici et là.

Des amis réels que je vois rarement.

Des amis virtuels que je croise plus souvent.

En plongeant ma main dans le paquet, j’ai tout de suite touché des livres.

Et une carte.

Comme je viens d’une vieille génération et que mes parents m’ont toujours appris que c’est plus poli de lire les cartes avant de déballer un cadeau, j’ai fait à ma tête et regarder les livres.

Le contenu:

Le journal intime d’un arbre de Didier Van Cauwelaert.

Lyres de Francis Ponge.

Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi.

Et cette petite carte carrée.

Une petite carte illustrée d’une reproduction de Jean-Baptiste Santerre.

Jeune fille à la bougie.

1700.

Après J-C.

Une jeune vieille.

Avec une peau de toile craquelée.

À l’intérieur de la carte, une écriture fluide.

À l’encre bleue.

Du style fontaine.

Pas une encre sèche d’un vulgaire Bic.

Une encre attachante.

«Cher Marc, je vous envoie trois livres symboles qui me font penser à vous, à votre esprit, à votre en-vie lectrice palpable et vaillante…»

La suite du message je la garde pour moi.

C’était signé Claire.

Ou Clef-Re.

Lectrice de ce blogue.

J’ai déposé la carte sur les livres.

Et ouvert chacun de ceux-ci pour réaliser qu’ils avaient été paraphés.

J’ai senti un sourire naître sur mon visage.

Le premier de la journée.

Je me suis senti renaître.

J’ai fait le ménage de mon bureau.

Dépiler.

Repiler.

Jeter.

Ordonner.

Mais pas trop.

En regardant l’enveloppe, je me suis senti privilégié.

Choyé.

Apprécié.

Qu’une personne que je connais à peine, prenne le temps de m’envoyer ce présent, «d’outre-océan» comme l’écrit si bien Claire dans sa plume si vivante, m’a confirmé encore une fois que la gentillesse est une arme de séduction massive.

J’ai le goût de redonner vie à ce blogue.

Merci Claire, pour ce généreux présent.

Merci pour la pensée.

Merci pour le bonheur.

xxx.

Billets que vous pourriez aimer

Les mots qui courent

J’adore les mots.

J’adore les mots.

J’aime jongler avec eux.

J’aime réaliser qu’en les modulant les uns sur les autres, on réussit à faire rire, pleurer, rêver ou vendre. Qu’en les forçant à s’entendre entre eux, on éblouit, intrigue ou provoque.

J’aime les utiliser au travail, mais tout autant pour m’amuser en jouant sur leur facilité à copuler entre eux pour créer des phrases.

Car les mots sont comme ça.

Insignifiants, voire inutiles quand ils sont seuls, mais intéressants, pertinents, imaginatifs lorsqu’utilisés en groupe. Ils sont notre reflet, celui de notre société. On peut se passer des autres, certes, mais notre vie prend une tournure vivante au contact des autres. Notre vie prend vie.

J’aime lire les mots que les autres réussissent à mettre en couple. J’aime l’idée que des gens ordinaires, comme vous et moi, utilisant les mêmes mots que tout le monde, puissent créer des oeuvres uniques. Les écrivains sont des cuisiniers de haut calibre. En mélangeant les mots, les temps de verbe, les adverbes et les qualificatifs, ils vous emmènent à réfléchir en deux paragraphes et quelques ponctuations et ainsi créer des saveurs inoubliables, sans recette.

C’est pourquoi les livres occupent une part importante de ma vie.

Ils me suivent partout. Au bureau, dans mon lit, en avion, sur la plage, au resto. Si je mettais toutes les pages que j’ai lues une derrière l’autre, je ne sais pas où cela me mènerait, aurais-je déjà fait le tour du monde? Je n’en sais rien. Mais je suis certain que si je ne les avais pas lus, je serais encore à la même place. Immobile. Les livres m’ont fait voyager, m’ont déniaisé, ont fait de moi une personne plus brillante. Plus ouverte.

Je tiens de ma mère ce goût de la lecture. J’ai vu ma mère, je la vois encore, dévorer des livres à s’en user les yeux. Chez nous, les livres faisaient partie de la vie quotidienne. Je me souviens de n’en avoir jamais manqué. J’en recevais de ma tante Monique, j’allais à la bibliothèque du centre-ville ou j’empruntais des BD que j’allais ramener le jour même pour pouvoir en reprendre. Aujourd’hui, dans ma famille, je ne dis jamais non à mes enfants quand ils demandent d’acheter un livre. Jamais. C’est bar ouvert. All You Can Read. Quand ma fille vient me rendre visite, je la somme de me faire une liste pour qu’elle reparte avec des piles de livres. Je suis son pusher officiel de livres. Une drogue dure, sans conséquence sinon le plaisir infini du savoir.

Quand je suis invité chez des gens, je glisse, dans le sac contenant le vin, un livre que j’ai aimé, ou un autre qui ira avec la personnalité de l’hôte. Donner des livres, c’est le bonheur de penser qu’à la lecture de celui-ci, une étincelle donnera naissance à une histoire d’amour. Un coup de foudre littéraire. Qu’à la lecture, ton ami pensera à toi!

À ma dernière visite chez des amis, à mon habitude, j’avais acheté des livres, mais cette fois, uniquement à leurs enfants. Le grand ado, pas très porté sur la lecture a mis nonchalamment le livre sur son lit pour le visiter par la suite, sans témoins. J’ai su qu’il avait passé à travers la brique dans un temps record, demandant à ses parents d’acheter les tomes suivants. J’en suis tellement heureux.

Les mots, c’est comme ça.

Ils possèdent ce pouvoir séducteur auquel la résistance est inutile. Comme l’amour.

La passion des mots, il faut surtout transmettre ça.

Comme une maladie.

Les mots qui courent.

Billets que vous pourriez aimer

Ca va pas changer le monde.

Marc Cassivi de La Presse tentait une explication, dans sa chronique cinéma d’hier, sur le fait que l’on voit toujours les mêmes comédiens dans les films québécois. En résumé, son point de vue tenait, entre autres, sur le fait qu’un film est plus facilement finançable quand une vedette connue y prend l’affiche et qu’il y a moins de risque pour un réalisateur de faire appel à un « king pin » qu’à un jeune premier. Même si ce jeune premier pouvait s’avérer un choix plus judicieux et plus convaincant pour tenir ce rôle.

Marc Cassivi de La Presse tentait une explication, dans sa chronique cinéma d’hier, sur le fait que l’on voit toujours les mêmes comédiens dans les films québécois. En résumé, son point de vue tenait, entre autres, sur le fait qu’un film est plus facilement finançable quand une vedette connue y prend l’affiche et qu’il y a moins de risque pour un réalisateur de faire appel à un « king pin » qu’à un jeune premier. Même si ce jeune premier pouvait s’avérer un choix plus judicieux et plus convaincant pour tenir ce rôle.

Cette chronique a inspiré Rock-Détente pour sa question Facebook du jour: « Pourquoi y a t’il toujours les même acteurs dans les films québécois? » Je n’ai pas pu me retenir et j’ai répondu : « Pour les mêmes raisons que votre station repasse toujours les mêmes chansons des mêmes chanteurs/ses… ». Sensiblement pour les mêmes raisons que les producteurs de films : ne pas faire de vague, créer une zone de confort pour ne pas déstabiliser les auditeurs en leur présentant des trucs qu’ils reconnaissent facilement. C’est pourquoi on entend inlassablement les mêmes trucs à la radio depuis des années; l’industrie nous dicte ce que l’on doit écouter / aimer / acheter. Ça donne des radios « mainstream » (quel mot ennuyant!) qui ne vous font rien découvrir de neuf, sinon d’apprécier encore plus d’avoir un iPod dans l’auto.

Il en est de même pour la littérature. Chaque année, un ou deux livres (la plupart du temps des livres américains) deviennent LE livre qu’il faut lire absolument. Normalement, ce livre devient LE film qu’il faut voir. Avec l’Acteur du moment. Dans une discussion dernièrement, avouant candidement que je n’avais pas lu un de ces livres à la mode, j’étais quasiment perçu comme un abruti. Comme si je passais à côté de quelque chose de primordial et d’important…

Ça vous rassure de lire ce que tout le monde lit? D’écouter ce que tout le monde écoute vous fait sentir bien? Moi, ça m’emmerde un peu. Je flush le contenu de mon iPhone aux deux semaines. Je n’écoute jamais une chanson en boucle. Les « Best Seller » me laissent tiède. Les films d’Hollywood, aussi. Je fouille sur internet et dans les magazines spécialisés pour découvrir de nouveaux talents, des nouveaux auteurs; je suis toujours à la recherche du coup de foudre créatif, celui qui te brasse dans tes conventions. Il n’y a rien de plus génial que de découvrir de nouvelles tendances, des nouveaux sons, des façons différentes de nous présenter de vieux concepts. De goûter à de nouvelles saveurs. De découvrir des cultures différentes. C’est toujours bon? Non, pas tout le temps. Ce qui est nouveau n’est pas nécaisserement toujours bon. Ce n’est pas aussi facile que ça. Quand on sort des sentiers battus, quand on brise les normes on fait toujours face à nos paradigmes et ils sont souvent difficiles à percer. C’est pourquoi beaucoup de gens ont besoin de se faire rassurer par les autres sur leurs choix. Si tout le monde aime ça et que moi aussi, j’aime ça, c’est que c’est bon. Simple équation.

Il en est de même dans le métier que je fais. Suivre une tendance est souvent plus facile que de la créer. Plus facile, mais surtout plus rassurant. Combien de campagnes de pub se ressemblent? Combien de concepts sont les petits de grandes idées? Certaines compagnies se complaisent à ressembler à leurs concurrents, ça les réconforte de jouer la même sérénade; ça ne les distingue pas, mais ça les sécurise dans leurs choix. Il y en a d’autres pourtant qui forcent à sortir lot. Ils ne le font pas toujours de la bonne manière, mais ils essaient. Être le premier à tenter un truc nouveau n’est jamais facile : les mêmes personnes qui préfèrent le statuquo jugent sévèrement les tentatives d’innovation des autres. Si certaines compagnies sont gauches dans leurs façons de se renouveller, il en demeure pas moins qu’ils provoquent et stimulent leur marché, ce qui en soit est déjà mieux que de suivre une parade déjà vue.

Billets que vous pourriez aimer

Trouver sa voie.

Une chronique très intéressante de Pierre Foglia dans La Presse de samedi s’est promenée d’internaute en internaute toute la fin de semaine via Facebook et Twitter. Vous pouvez la lire en ligne, ici. Je vous la suggère d’ailleurs fortement. Je fais partie des nombreux admirateurs de Foglia; que je sois d’accord avec lui ou non n’a pas d’importance, du moment qu’il me fait réagir. Sa chronique de samedi parlait du bonheur au travail, par le fait de trouver sa voie. Ça m’a donné l’idée de vous raconter comment j’ai trouvé la mienne et si le coeur vous en dit, j’aimerais bien que vous me racontiez comment vous avez trouvé la vôtre… ou pourquoi vous ne tentez pas de la trouver.

Une chronique très intéressante de Pierre Foglia dans La Presse de samedi s’est promenée d’internaute en internaute toute la fin de semaine via Facebook et Twitter. Vous pouvez la lire en ligne, ici. Je vous la suggère d’ailleurs fortement. Je fais partie des nombreux admirateurs de Foglia; que je sois d’accord avec lui ou non n’a pas d’importance, du moment qu’il me fait réagir. Sa chronique de samedi parlait du bonheur au travail, par le fait de trouver sa voie. Ça m’a donné l’idée de vous raconter comment j’ai trouvé la mienne et si le coeur vous en dit, j’aimerais bien que vous me racontiez comment vous avez trouvé la vôtre… ou pourquoi vous ne tentez pas de la trouver.

Au secondaire, j’étais un élève moyen. Les cours de Sciences m’emmerdaient. J’avais une facilité en Français, peu d’aptitude en sports, mais j’étais un petit gars allumé. Assez vif d’esprit, toujours prêt à foncer dans les activités parascolaires et les projets connexes. Je dessinais énormément à l’époque, je faisais de la bande dessinée et des caricatures, les marges de mes cahiers étaient ornées d’illustrations à défaut de notes spectaculaires. Tout petit, je rêvais de faire carrière dans la bande dessinée, mais déjà malgré mes 16 ans, je voyais déjà peu de chance de réaliser un tel rêve. À la fin du secondaire, alors que 80 % de mes confrères avaient choisi leur métier en se dirigeant au Cégep (20 % avocat/ 20 % comptable/ 20 % médecin/ 20 % ingénieur), j’avais non seulement aucune idée où je voulais aller, mais j’avais tellement procrastiné que les notes obtenues ne me laissaient que trop peu de choix de carrière. J’avais opté pour les Lettres au Cégep de Chicoutimi. Je devais être le seul finissant du Séminaire de Chicoutimi, une école privée reconnue pour son excellence, à avoir « choisi » cette orientation. La première session m’avait un peu secoué. Les cours étaient intéressants, certains profs aussi, mais la plupart des étudiants inscrits tuaient le temps. J’avais l’impression d’être dans un purgatoire ou une salle d’attente. Nous étions tous là à attendre un miracle qui ne venait pas. J’avais commencé à me pointer de moins en moins à mes cours, tout me semblait plus intéressant qu’eux. Je griffonnais des caricatures dans le journal étudiant, y pondais quelques articles, faisais du théâtre, participais à la radio étudiante; bref, rien pour améliorer mes chances de survie académique. Je réussis tout de même à passer à travers les sessions, sur les fesses vous vous en doutez bien, et j’étais encore pris devant un choix de carrière qui ne venait pas.

J’avais décidé d’aller étudier en Design graphique à l’Université du Québec à Montréal. Je n’avais aucune idée de ce que cela pouvait représenter. Je dessinais, oui, mais beaucoup moins bien que les autres inscrits. J’avais des notions d’imprimerie apprises dans des emplois d’été, mais les autres étudiants débarquaient d’une Technique en graphisme ou avec un diplôme en Arts, et ce, d’un peu partout à travers la province. Mais je m’y voyais dans ce métier. Ça m’allumait. Et là il s’est passé quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j’avais l’impression que les cours que je complétais m’étaient utiles et que je performais. Que pour la première fois, il y avait au bout du tunnel une petite lumière indiquant que j’étais sur la bonne voie, la mienne du moins. Quand je descendais à la maison, à Chicoutimi, visiter mes parents, je voyais bien l’incrédulité dans le regard de mon père. Il se demandait bien ce que je ferais dans la vie. Graphiste? C’était plutôt difficile à expliquer comme métier (ça l’est encore, non? )… Je n’avais pas d’encouragement de sa part, mais ni le contraire par contre. Ma mère tempérait, comme elle l’a toujours fait, en lui expliquant du mieux qu’elle pouvait que je réussirais à faire quelque chose de ma vie. Mon père a été incrédule pendant bien des années, même après mes études. Et puis cette incrédulité s’est peu à peu transformée en fierté. Il ne maîtrisait toujours pas ce que je faisais dans la vie, mais savait que je la gagnais bien et que j’étais heureux. Comme lui l’avait toujours été au travail. N’était-ce pas tout simplement ce après quoi nous courrions tous, un peu de bonheur au travail?

Aujourd’hui, autour de moi, la plupart des gens que je connais n’ont pas suivi de ligne droite dans leur parcours de vie. La plupart ont tenté des trucs, réorienté leurs trajectoires pour arriver enfin à trouver le chemin qu’ils cherchaient. Les cheminements sont si particuliers et personnels à chacun qu’il est impossible d’en extraire une façon de faire unique. Aux parents, inquiets du cheminement de leurs enfants, je dirais de les laisser choisir. De leur laisser le temps. De ne surtout pas leur imposer nos rêves, mais de les aider à réaliser les leurs. Je me souviens d’une belle publicité télé, diffusée il y a quelques années, sur les métiers professionnels : un jeune racontait à ses parents qu’il voulait devenir soudeur, et ceux-ci transformant leur déception qu’il ne choisisse pas un métier « plus gamour » lui disait : tu seras le meilleur soudeur que le monde a connu… Les métiers ne sont pas obligatoirement transférables de père en fils ou de mère en fille, mais la passion, si. La passion permet de racrocher les décrocheurs. La passion, c’est tout ce qui compte. Le reste suivra.

Billets que vous pourriez aimer

Savoir parler aux femmes.

J’avoue d’emblée que le titre de ce billet a été choisi uniquement pour faire monter les statistiques de mon blogue. Les mecs qui veulent des trucs de drague seront déçus par ce billet, mais les compagnies qui cherchent à courtiser la clientèle féminine le seront moins. Dans le magazine Marketing du mois d’avril, un dossier pas mal intéressant au sujet des femmes et de leurs habitudes de consommation; ou plutôt pourquoi les gens en marketing ne font pas assez d’efforts pour les rejoindre même si elles représentent une force d’achat considérable. La journaliste Kristin Laird identifie des directions qu’il faut emprunter si on veut mieux parler aux consommatrices. Décortiquons les plus intéressantes.

Savoir à qui vous parlez. Les femmes n’aiment pas qu’on les étiquette de façon unique; elles peuvent jouer plusieurs rôles dans une journée : employée, conjointe, maman ou sportive, etc. La plupart des marketeurs ont tendance à manquer de discernement quand vient le temps de personnifier leur clientèle selon la journaliste, préférant diviser les marchés par strates démographiques au lieu de le faire par périodes de vie. Par exemple, une femme de 35 ans peut avoir un bébé aux couches, mais peut aussi bien en avoir un au cégep… Même âge, réalité différente.

Inviter à se connecter à votre marque. Les femmes ont besoin de sentir qu’elles appartiennent à un groupe. Pas nécessairement un groupe physique, mais plutôt un sentiment d’appartenance, une manière de s’identifier à des valeurs communes. Si les valeurs de votre marque les rejoignent, il y a de fortes chances qu’elles se sentent à l’aise de faire partie de la bande.

Comprendre que les femmes et les hommes ont souvent besoin des mêmes choses. Un argument souvent prononcé est qu’un marketing orienté femme a tendance à faire fuir le marché masculin et vice et versa. Ce n’est pas tant un truc d’homme contre celui d’une femme, mais une façon différente de voir les choses. L’exemple donné par l’article était dans le domaine de la rénovation et de la quincaillerie; originalement un travail d’homme, ce marché a migré lentement chez les femmes sans toutefois avoir changé au niveau de ses stratégies de ventes. Trouver des façons différentes de communiquer pour chacun de ses marchés est plus logique.

Mettre à l’aise. Quand Speedy s’est aperçu après un sondage que les consommatrices n’étaient pas à l’aise de négocier leurs réparations automobiles. Le problème relevé par l’enquête venait surtout du fait que les réparateurs avaient des attitudes et tenaient des discours désuets par rapport aux connaissances que les femmes détenaient et que la perception des femmes était qu’elles payaient plus cher qu’un homme pour le même genre de réparation. L’entreprise a décidé de créer des ateliers gratuits pour mieux expliquer les subtilités du domaine automobile et ainsi créer un lien de confiance avec ses consommatrices.

Aider à passer au suivant. Les femmes sont de plus en plus conscientes du pouvoir qu’elle détienne et de leurs forces d’influence. Ainsi, elles pensent qu’elles peuvent faire bouger les choses. Une étude du Boston Consulting Group sur 12 000 femmes dans 40 pays démontre que près de la moitié de celles-ci ont un goût prononcé pour la philanthropie et que le bénévolat est une tâche importante pour elles. Quand une compagnie s’investit dans une cause et qu’elle permet aussi à ses consommatrices d’y participer, elle a une bonne écoute de celles-ci.

Féminiser ses produits, c’est plus que de les teindre en rose. Quand une compagnie décide de créer un produit qui s’adresse directement aux femmes, elle se doit d’éviter les pièges faciles. En anglais, on dit « Don’t Pink It ». Ce n’est pas parce que l’on change la couleur d’un produit où le nomme différemment qu’on vient de créer un produit « femme ». Se servir de sa tête pour créer, mais y mettre surtout du coeur.

Tout est dans les détails. Une statistique qui m’a beaucoup impressionné : les femmes utiliseraient en moyenne 21 000 mots dans une journée par rapport à 7000 pour un homme. Ç’est une excellente nouvelle pour les marketeurs puisqu’elles sont très sensibles aux informations. Ce qui se traduit dans une facilité à mieux comprendre des slogans publicitaires, mieux apprécier des documents qu’on leur fournit et par le fait même mieux apprécier qu’on leur offre un discours pertinent et intelligent.

Statistiques intéressantes sur les femmes… 71 % sont plus concernées par le prix que la mode et les tendances — 60 % aiment essayer différentes marques d’un même produit pour comparer — 47 % sont loyales envers les marques qui sont pro environnementale et socialement responsables — 58 % recherchent les produits qui offrent de coupons-rabais — 65 % vont encourager leurs amis ou parents à acheter un produit qu’elles aiment — 62 % pensent que les marques maion sont aussi bonnes que les marques reconnues

Source: Marketing Magazine / Avril 2010 / Kristin Laird

> L’image provient de l’identification visuelle des salles de bain du défunt bar Tabù – aujourd’hui Le Rouge Burger Bar – réalisée il y quelques années.

Billets que vous pourriez aimer

BLA BLA BLA – OU CONSTATATIONS DIVERSES # 06

De retour. Après un début d’année pas mal occupé, j’avais décidé de m’arrêter le coeur sur une plage des Caraibes. Je vous livre en vrac, quelques sujets éparses, histoire de reprendre le rythme au bureau et sur ce blogue…

De retour. Après un début d’année pas mal occupé, j’avais décidé de m’arrêter le coeur sur une plage des Caraibes. Je vous livre en vrac, quelques sujets éparses, histoire de reprendre le rythme au bureau et sur ce blogue…

Faute avouée, à moitié pardonnée

Lors de mon dernier séjour à Puerto Morelos, en juillet dernier (j’en avais parlé ici sur mon blogue), il m’était arrivé une petite anecdote au sujet d’une location de voiture (racontée dans ce billet) qui avait bouleversé mes habitudes d’achat sur internet. Pour résumer, pour ceux qui ne veulent pas lire le billet, j’avais annulé une location de voiture parce que j’avais lu de mauvaises critiques sur TripAdvisor au sujet du locateur. J’avais reçu un courriel de celui-ci, plaidant son innocence que j’avais estimé assez honnête pour me convaincre lors de mon retour dans le coin de lui donner une seconde chance. C’est fait. Et je ne le regrette pas. Excellent service, excellent prix. Je vous recommande fortement de louer chez America Car Rental si vous projetez de visiter le Yucatan.

Retrouver le goût des livres

J’avais décidé de laisser de côté toute technologie pendant mon voayage. Mon MacBook trônait sur mon bureau à la maison et mon iPhone était sur le mode Avion, devenant un simple iPod bourré d’albums que j’avais le goût de (re)découvrir. J’avais par contre, des romans à la tonne. Quel bonheur. Je n’avais pas lu de romans depuis deux ans. Trop occupé à lire des livres techniques de marketing ou de pub, à lire des blogues sur un écran et des magazines dans mon lit. Au soleil, j’ai dévoré les 1856 pages des 4 romans que j’avais apportés pour ces 7 jours. Que des auteurs Anglais. Je vous ai déjà raconté que je suis un fan fini de littérature anglaise. Particularité cette fois-ci, les lieux décrits me sont tous revenus en mémoire grâce à ma petite escapade londonienne de décembre dernier. J’ai eu des flashs à tous les coins de pages qui décrivaient ces lieux, pubs et stations de métro. C’est avec une certaine délectation que j’ai redécouvert l’humour caustique des Anglais en avalant les pages mouillées et sablonneuses de ces romans.

Semana Santa ou Semana des Tata, c’est selon

Les Mexicains, comme la plupart des peuples de l’Amérique latine sont très croyants. La Semaine sainte étant un de leurs congés les plus prisés, nous n’avions pas vu autant de gens dans le coin depuis au moins 2 ans. Des touristes de partout, du Mexique certes, mais d’ailleurs aussi. Il faut dire que l’ouragan Wilma, et la grippe avaient fait fuir les touristes ces derniers mois, voire années. Heureux pour l’industrie et surtout pour les familles qui dépendent de celle-ci, moins content de voir débarquer par légion les Elvis Graton sur les plages et les restos de la côte. Question aux touristes sauvages : êtes-vous obligés de vous faire remarquer aussi facilement par votre manque de savoir-vivre et votre manque d’ouverture d’esprit ? Bordel que vous êtes gênants et pathétiques…

Leçon de vie mexicaine

Je me souviens d’une discussion lors d’une réunion de travail chez un client, il y a quelques années, où un intervenant revenant de voyage (au Mexique) avait affirmé avoir été choqué de voir à quel point les Mexicains étaient négligents au niveau de l’environnement. Il avait été impressionné par le nombre de déchets sur le sol, les poubelles débordantes, etc. J’avoue que son discours m’avait choqué à l’époque par son manque de discernement. Il est difficile de juger la vie des gens quand on ne vit pas leurs quotidiens. Surtout avec nos grosses lunettes de Nord américains. Qu’avant même de recycler, il faut se nourrir, se loger et prendre soins des siens. J’avais fait remarquer à mon interlocuteur que l’on pouvait «peut-être» leur faire la leçon sur le recyclage, mais qu’en contrepartie ils pouvaient nous la faire sur les relations générationnelles. Après une douzaine de voyages en terre mexicaine, j’ai rarement vu un des gens s’occuper aussi bien de leurs enfants et de leurs parents. Que si j’avais à choisir qu’une seule valeur, c’est celle de la famille et non celle de l’environnement qui me viendrait en tête. Trop facile de juger les autres sans tenir compte des contextes et des valeurs. Surtout quand on vit dans une bulle aseptisée.

Courir sous le soleil

J’ai profité du soleil et de la brise provenant de la mer pour courir et garder la forme. C’était fantastique de courir sous les palmiers. Je ne souvenais pas à quel point faire de l’exercice dans le sud est génial comparativement à courir dans la gadoue.

Gonflé à bloc

Je suis de retour reposé. Chargé à bloc. Ma pile personnelle est au maximum de sa capacité. Emmenez-en des projets!

> Si Puerto Morelos vous intéresse, allez lire le newsletter de la bouquinerie Alma Libre sur ce lien et louez-vous un condo ou une chambre chez mon amie Sylvie de chez Marviya, ou demandez-moi des infos, j’en connais un brin sur le village…

Billets que vous pourriez aimer

Culture Code

Pour faire suite à mon billet précédent, je vais vous parler de Clotaire Rapaille. J’ai entendu le bonhomme pour la première fois, comme la plupart des gens, il y a une dizaine d’années, lors d’une intervention dans l’émission de Marie-France Bazzo à la radio de Radio-Canada. Parenthèse critique : suis-je le seul à m’ennuyer de cette émission? J’ai bien tenté Bazzo.tv, mais le format radio était beaucoup plus génial et pratique, dans mon cas, puisque je ne suis pas vraiment un fan de télé. Fin de la parenthèse. Dans cette émission, Clotaire Rapaille parlait du marketing culturel et faisait la distinction entre les différents paradigmes qui nous définissent. Il expliquait pourquoi un produit commun en Belgique était difficile à commercialiser en Russie. Pourquoi le chocolat ne plaisait-il pas aux Japonais? L’exemple le plus percutant était la différence entre la commercialisation du fromage en France et celle des États-Unis. Le parallèle fascinant qu’il expliquait était au niveau des perceptions différentes qu’avaient les consommateurs selon leurs origines. Pour le Français, par exemple, le fromage était « vivant ». On devait le toucher pour s’assurer de sa fraîcheur. L’acheteur discutait « vie » avec le marchand. De mûrissement. Quand le fromage emballé arrivait à la maison, il était déposé sur le comptoir pour rester chambré, température pièce jusqu’à sa consommation. Au contraire, pour l’Américain, le fromage était « mort ». Emballé sous vide, réfrigéré, aseptisé. Le consommateur américain prenait le fromage dans le frigo du magasin et le déposait à même son frigo personnel. D’une morgue à l’autre, finalement. Il le consommait froid, tuant ses effluves. La peur des bactéries, entre autres. J’avais été très captivé par cette entrevue, à l’époque. Je trouvais fascinant ce champ d’expertise qui m’allumait sur la distinction culturelle par rapport à la consommation, expliquant que le même produit pouvait connaître des succès différents selon les cultures. Puisque l’émission était déjà commencée et que je n’avais pas saisi le nom de l’interlocuteur, j’avais envoyé un courriel à l’équipe d’Indicatif Présent qui m’avait gentiment répondu. J’avais alors commandé le livre « Seven Secrets of Marketing In A Multicultural World » de Rapaille (livre prêté/non retourné — d’ailleurs | si quelqu’un se reconnaît, j’aimerais bien le récupérer, merci… ). Beaucoup plus tard, j’avais acheté « Culture Code » qui m’avait moins séduit, mais que j’avais tout de même apprécié.

Pour faire suite à mon billet précédent, je vais vous parler de Clotaire Rapaille. J’ai entendu le bonhomme pour la première fois, comme la plupart des gens, il y a une dizaine d’années, lors d’une intervention dans l’émission de Marie-France Bazzo à la radio de Radio-Canada. Parenthèse critique : suis-je le seul à m’ennuyer de cette émission? J’ai bien tenté Bazzo.tv, mais le format radio était beaucoup plus génial et pratique, dans mon cas, puisque je ne suis pas vraiment un fan de télé. Fin de la parenthèse. Dans cette émission, Clotaire Rapaille parlait du marketing culturel et faisait la distinction entre les différents paradigmes qui nous définissent. Il expliquait pourquoi un produit commun en Belgique était difficile à commercialiser en Russie. Pourquoi le chocolat ne plaisait-il pas aux Japonais? L’exemple le plus percutant était la différence entre la commercialisation du fromage en France et celle des États-Unis. Le parallèle fascinant qu’il expliquait était au niveau des perceptions différentes qu’avaient les consommateurs selon leurs origines. Pour le Français, par exemple, le fromage était « vivant ». On devait le toucher pour s’assurer de sa fraîcheur. L’acheteur discutait « vie » avec le marchand. De mûrissement. Quand le fromage emballé arrivait à la maison, il était déposé sur le comptoir pour rester chambré, température pièce jusqu’à sa consommation. Au contraire, pour l’Américain, le fromage était « mort ». Emballé sous vide, réfrigéré, aseptisé. Le consommateur américain prenait le fromage dans le frigo du magasin et le déposait à même son frigo personnel. D’une morgue à l’autre, finalement. Il le consommait froid, tuant ses effluves. La peur des bactéries, entre autres. J’avais été très captivé par cette entrevue, à l’époque. Je trouvais fascinant ce champ d’expertise qui m’allumait sur la distinction culturelle par rapport à la consommation, expliquant que le même produit pouvait connaître des succès différents selon les cultures. Puisque l’émission était déjà commencée et que je n’avais pas saisi le nom de l’interlocuteur, j’avais envoyé un courriel à l’équipe d’Indicatif Présent qui m’avait gentiment répondu. J’avais alors commandé le livre « Seven Secrets of Marketing In A Multicultural World » de Rapaille (livre prêté/non retourné — d’ailleurs | si quelqu’un se reconnaît, j’aimerais bien le récupérer, merci… ). Beaucoup plus tard, j’avais acheté « Culture Code » qui m’avait moins séduit, mais que j’avais tout de même apprécié.

Ces livres m’auraient été d’une grande utilité lors d’un de mes voyages en Haïti. Pour mieux comprendre comment nos codes culturels étaient différents. J’avais eu comme mandat de revamper, pour la filiale haïtienne de Kimberly Clark, un emballage de serviettes hygiéniques. La marque était « New Freedom », le client avait décidé de garder le nom en anglais parce que la traduction française « Liberté nouvelle » aurait peut-être été mal perçue par les autorités politiques. Il ne faut pas oublier que nous étions avant l’arrivée d’Aristide au pouvoir, entre deux coups d’État. Pour un communicateur né en pays démocratique où l’on pouvait tout dire, ou presque, juste réaliser que le nom d’un produit pouvait être mal perçu et retiré des tablettes pour une simple connotation était assez désorientant. Le client dans son désir de ne pas trop aliéner sa clientèle déjà durement acquise m’avait demandé de garder le dessin d’un papillon qui ornait l’emballage original pour permettre une certaine reconnaissance du produit. Ce que je croyais juste et perspicace. Analysant la photo d’un papillon, je me rendis compte que certains ornements très symétriques dans les ailes de celui-ci ressemblaient à un visage humain. J’avais donc eu la brillante idée de mettre le visage d’une jolie Haïtienne dans le papillon et de me servir de ses yeux pour reproduire le motif. Le design me plaisait (on parle d’un truc réalisé en 1995, soyez indulgent…). Je gardais le dessin original de l’emballage, tout en créant une signature plus moderne et audacieuse. Je préparai donc une maquette dans le but de la présenter au comité marketing de Kimberly Clark composé d’Haïtiens, mais aussi d’Américains et de Canadiens. Lors de ma présentation, je voyais bien qu’il y avait un malaise parmi les membres haïtiens du comité. Uniquement les Haïtiens. Quand on fit un tour de table, la première Haïtienne qui prit la parole exprima aussitôt la peur (!) que l’emballage lui inspirait. Peur de ce visage emprisonné (!!) dans le corps d’un papillon. Les autres opposants parlaient de vaudou (!!!!) et de prise de possession de l’âme de la femme par le papillon (!!!!!). J’étais bouche bée. Ce simple emballage purement esthétique, à mon avis, prenait des proportions démesurées et surtout insoupçonnées aux yeux d’une culture différente à la mienne. Pas besoin de vous dire que je suis revenu à un emballage plus naïf, utilisant le papillon tout simplement comme un élément décoratif, tentant le moins possible de le mettre en valeur. Le premier truc qui me vint à l’esprit le soir, en faisant le post-mortem de ce dossier, était le grand nombre de produits étrangers se rivant le nez sur des cultures différentes. Combien de demi-succès étaient attribuables à de mauvaises raisons, alors qu’une simple question d’identité culturelle faisait défaut! Combien, même chez nous, un produit pourtant destiné à une clientèle ne s’adapte pas à celle-ci, uniquement parce qu’elle n’utilise pas les bons codes? La bonne vieille règle de s’intéresser aux clients de ses clients est encore la meilleure à mettre de l’avant. Ne pas permettre à ses références personnelles de dicter ses choix. Tenter de comprendre les autres, comme ils sont. Ici ou ailleurs. Merci pour la leçon, M. Rapaille.

> Culture Code | Clotaire Rapaille

Billets que vous pourriez aimer

Femmes de société

D’abord remarqué sur le blogue de Patricia Tessier, l’article d’eMarketer traitant de l’impact des réseaux sociaux sur les femmes et leurs habitudes de consommation vient à nouveau de sonner la cloche aux entreprises qui hésitent toujours à les utiliser pour rejoindre leurs clientèles. Premièrement, on y apprend que le taux d’utilisation par les internautes de ces réseaux sociaux tels que Facebook ou de blogues, comme celui-ci, a grimpé de 58 % à 86 % de 2008 à 2009. Deuxièmement, et c’est le chiffre le plus remarquable, 80 % des internautes féminines interrogées sont devenues « adeptes » ou « fans » d’un produit ou d’une marque sur l’un de ces médias sociaux et, de plus, 72 % ont découvert de nouveaux produits grâce à ceux-ci. La moitié de ces femmes affirment avoir acheté un produit en raison de l’information prise sur ces réseaux. La moitié ! En fait, les achats effectués parce que l’on a trouvé l’info sur un blogue, lu un commentaire sur Facebook ou reçu un Twit ont augmenté considérablement. Les usagers semblent même plus réceptifs qu’il ne l’étaient en 2008, aux publicités qu’on retrouve sur ces sites, 9 % disent qu’ils regardent toujours (!) les pubs et que souvent ils cliquent pour en savoir plus; comparativement à seulement 2 % à pareille date l’an passé. 30 % disent parfois regarder, versus 13 % en 2008, et encore moins d’utilisateurs se disent ennuyés par ces publicités. « L’an passé, nos membres allaient en ligne pour trouver un produit, maintenant ils vont sur les reseaux sociaux pour trouver de l’aide sur leurs recherches, pour se faire conseiller et faciliter ainsi tout le processus d’achat. » Affirme Aliza Freud, fondatrice du réseau SheSpeaks pour lequel l’étude « Annual Social Media Study » a été commandée. « Les femmes sont maintenant plus à l’aise avec les médias sociaux ce qui signifie pour les marketeurs, une augmentation dans les habitudes de fréquentations de ceux-ci, de nouvelles opportunités de rejoindre des femmes de tous âges et une chance de les initier à une marque ou un produit et ainsi les influencer dans leur processus d’achat. » Les entreprises qui doutent encore du pouvoir absolu de créer une communication bidirectionnelle entre elles ou leurs produits et leurs clients passent à côté d’une opportunité de rejoindre, à peu de frais, ceux-ci. Non seulement les réseaux sociaux permettent de faire connaître une entreprise/un produit/une marque, mais ils représentent surtout l’occasion de connaître sa clientèle, de saisir rapidement ses goûts, ses attentes et ses déceptions vis-à-vis son offre. Nommez-moi un média traditionnel capable de faire tout ça?

D’abord remarqué sur le blogue de Patricia Tessier, l’article d’eMarketer traitant de l’impact des réseaux sociaux sur les femmes et leurs habitudes de consommation vient à nouveau de sonner la cloche aux entreprises qui hésitent toujours à les utiliser pour rejoindre leurs clientèles. Premièrement, on y apprend que le taux d’utilisation par les internautes de ces réseaux sociaux tels que Facebook ou de blogues, comme celui-ci, a grimpé de 58 % à 86 % de 2008 à 2009. Deuxièmement, et c’est le chiffre le plus remarquable, 80 % des internautes féminines interrogées sont devenues « adeptes » ou « fans » d’un produit ou d’une marque sur l’un de ces médias sociaux et, de plus, 72 % ont découvert de nouveaux produits grâce à ceux-ci. La moitié de ces femmes affirment avoir acheté un produit en raison de l’information prise sur ces réseaux. La moitié ! En fait, les achats effectués parce que l’on a trouvé l’info sur un blogue, lu un commentaire sur Facebook ou reçu un Twit ont augmenté considérablement. Les usagers semblent même plus réceptifs qu’il ne l’étaient en 2008, aux publicités qu’on retrouve sur ces sites, 9 % disent qu’ils regardent toujours (!) les pubs et que souvent ils cliquent pour en savoir plus; comparativement à seulement 2 % à pareille date l’an passé. 30 % disent parfois regarder, versus 13 % en 2008, et encore moins d’utilisateurs se disent ennuyés par ces publicités. « L’an passé, nos membres allaient en ligne pour trouver un produit, maintenant ils vont sur les reseaux sociaux pour trouver de l’aide sur leurs recherches, pour se faire conseiller et faciliter ainsi tout le processus d’achat. » Affirme Aliza Freud, fondatrice du réseau SheSpeaks pour lequel l’étude « Annual Social Media Study » a été commandée. « Les femmes sont maintenant plus à l’aise avec les médias sociaux ce qui signifie pour les marketeurs, une augmentation dans les habitudes de fréquentations de ceux-ci, de nouvelles opportunités de rejoindre des femmes de tous âges et une chance de les initier à une marque ou un produit et ainsi les influencer dans leur processus d’achat. » Les entreprises qui doutent encore du pouvoir absolu de créer une communication bidirectionnelle entre elles ou leurs produits et leurs clients passent à côté d’une opportunité de rejoindre, à peu de frais, ceux-ci. Non seulement les réseaux sociaux permettent de faire connaître une entreprise/un produit/une marque, mais ils représentent surtout l’occasion de connaître sa clientèle, de saisir rapidement ses goûts, ses attentes et ses déceptions vis-à-vis son offre. Nommez-moi un média traditionnel capable de faire tout ça?

> Pub « vintage » d’Avon, précurseur en résautage d’affaires

Billets que vous pourriez aimer

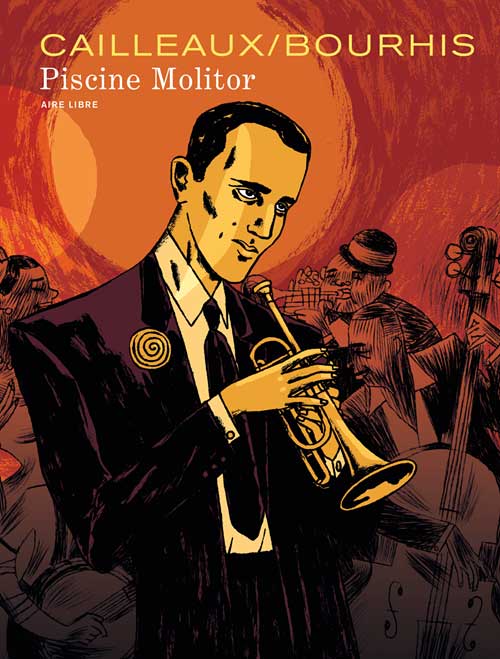

Je voudrais pas crever.

Jay est un petit gars que j’aime bien. Je dis petit, même s’il est pas mal trop baraqué pour le traiter ainsi. C’est un beau grand gars élevé à la campagne. Le genre avec les valeurs à la bonne place. Près de la terre. Terre-à-terre. Intelligent. Il nous est arrivé souvent de nous croiser professionnellement, mais c’est quand il débarque à l’improviste à mon bureau que les discussions sont les plus intéressantes. On parle de tout. De rien. De nos générations, bien différentes, mais parfois si semblables. Tiens, aujourd’hui, on a parlé de Vian. Boris. Il vient tout juste de découvrir ses chansons. Et il les joue au ukulele. Il n’est jamais trop tard pour réaliser qu’on a tellement de choses à voir, lire ou entendre. C’est marrant, car je venais tout juste de terminer, ce weekend, Piscine Molitor, une bande dessinée de Cailleux et Bourhis, une biographie de Vian en accéléré que j’avais acheté y a belle lurette, mais que je n’avais pas eu le temps de découvrir. J’avoue connaître Boris Vian depuis mes belles années cégépiennes, mais que je ne m’étais jamais attardé à lire quoi que ce soit sur sa vie. Trop de livres, pas assez de temps, j’imagine. Boris Vian était cardiaque ; il considérait que nager en apnée était bon pour son coeur, d’où la piscine Molitor, près de Bois de Boulogne qu’il fréquentait). Pourtant, ce matin du 23 juin 1959, au bord du bassin, il lui reste seulement quelques heures à vivre avant de succomber à une crise cardiaque pendant la projection du film adapté de son roman « J’irai cracher sur vos tombes ». Cette bande dessinée magnifique raconte les passions, les amours, les joies de ce créateur unique, hors normes, aux multiples talents. Que l’on parle de Vian, le jazzman; Vian, le poète, Vian le chanteur ou Vian, l’écrivain; c’est toujours avec une imagination féconde et tordue qu’il réussissait à aborder les thèmes les plus simples de façon si surréaliste. À lire. Et tant qu’à épuiser le sujet Vian, courrez lire et savourez les illustrations de « Je voudrais pas crever »; une réédition du fameux recueil de ses poèmes, mais cette fois illustrée par Clerc, Loustal, Brochard, etc. Édité par la maison Les Allusifs — le design de tous leurs bouquins est remarquable —, ce livre est pour souligner le cinquantenaire de la mort de l’auteur. Vous n’en avez toujours pas assez? Vous voulez du Vian à d’autres sauces? Comme la mode en chanson est aux reprises; des artistes français ont sorti une réédition de ses plus grands classiques : Didier Wampas, Olivia Ruiz, Édouard Baer, etc. reprennent 39 chansons pour souligner les 39 ans de sa vie. Oui, oui, il est mort à 39 ans. Impressionnant tout l’héritage culturel qu’on peut laissez en si peu de temps. Malgré les épreuves de la vie. Ces épreuves qui marquent le temps et nos vies tout autant. Comme réfléchissait aujourd’hui sur son blogue, l’humoriste Martin Petit invitant ses lecteurs à se raconter dans les commentaires; à dévoiler où il en était dans leurs vies lors des événements de la Polytechnique en 1989, ceux de New York en 2001 et aujourd’hui. Comme quoi, humoriste, chanteur, écrivain, graphiste et infirmière ont tous des histoires qui tournent autour de l’Histoire. Je m’y suis commis. Si le coeur vous en dit, faites-le aussi. Plongez.

Jay est un petit gars que j’aime bien. Je dis petit, même s’il est pas mal trop baraqué pour le traiter ainsi. C’est un beau grand gars élevé à la campagne. Le genre avec les valeurs à la bonne place. Près de la terre. Terre-à-terre. Intelligent. Il nous est arrivé souvent de nous croiser professionnellement, mais c’est quand il débarque à l’improviste à mon bureau que les discussions sont les plus intéressantes. On parle de tout. De rien. De nos générations, bien différentes, mais parfois si semblables. Tiens, aujourd’hui, on a parlé de Vian. Boris. Il vient tout juste de découvrir ses chansons. Et il les joue au ukulele. Il n’est jamais trop tard pour réaliser qu’on a tellement de choses à voir, lire ou entendre. C’est marrant, car je venais tout juste de terminer, ce weekend, Piscine Molitor, une bande dessinée de Cailleux et Bourhis, une biographie de Vian en accéléré que j’avais acheté y a belle lurette, mais que je n’avais pas eu le temps de découvrir. J’avoue connaître Boris Vian depuis mes belles années cégépiennes, mais que je ne m’étais jamais attardé à lire quoi que ce soit sur sa vie. Trop de livres, pas assez de temps, j’imagine. Boris Vian était cardiaque ; il considérait que nager en apnée était bon pour son coeur, d’où la piscine Molitor, près de Bois de Boulogne qu’il fréquentait). Pourtant, ce matin du 23 juin 1959, au bord du bassin, il lui reste seulement quelques heures à vivre avant de succomber à une crise cardiaque pendant la projection du film adapté de son roman « J’irai cracher sur vos tombes ». Cette bande dessinée magnifique raconte les passions, les amours, les joies de ce créateur unique, hors normes, aux multiples talents. Que l’on parle de Vian, le jazzman; Vian, le poète, Vian le chanteur ou Vian, l’écrivain; c’est toujours avec une imagination féconde et tordue qu’il réussissait à aborder les thèmes les plus simples de façon si surréaliste. À lire. Et tant qu’à épuiser le sujet Vian, courrez lire et savourez les illustrations de « Je voudrais pas crever »; une réédition du fameux recueil de ses poèmes, mais cette fois illustrée par Clerc, Loustal, Brochard, etc. Édité par la maison Les Allusifs — le design de tous leurs bouquins est remarquable —, ce livre est pour souligner le cinquantenaire de la mort de l’auteur. Vous n’en avez toujours pas assez? Vous voulez du Vian à d’autres sauces? Comme la mode en chanson est aux reprises; des artistes français ont sorti une réédition de ses plus grands classiques : Didier Wampas, Olivia Ruiz, Édouard Baer, etc. reprennent 39 chansons pour souligner les 39 ans de sa vie. Oui, oui, il est mort à 39 ans. Impressionnant tout l’héritage culturel qu’on peut laissez en si peu de temps. Malgré les épreuves de la vie. Ces épreuves qui marquent le temps et nos vies tout autant. Comme réfléchissait aujourd’hui sur son blogue, l’humoriste Martin Petit invitant ses lecteurs à se raconter dans les commentaires; à dévoiler où il en était dans leurs vies lors des événements de la Polytechnique en 1989, ceux de New York en 2001 et aujourd’hui. Comme quoi, humoriste, chanteur, écrivain, graphiste et infirmière ont tous des histoires qui tournent autour de l’Histoire. Je m’y suis commis. Si le coeur vous en dit, faites-le aussi. Plongez.

> Pisicine Moltior – de Christian Cailleaux et Hervé Bourhis – Éditions Dupuis

> Je voudrais pas crever – Boris Vian – Éditions les Allusifs

> À Boris Vian « On n’est pas là pour se faire engueuler – Collectif